الأسير الشهيد وليد دقة: ميلاد يتجدد لصاحب اللقبين

على سبيل التقديم...

هذه مادة متأخرة لمنصة إطار، التي تُعنى بتوثيق مرجعيات فكرية ونظرية وثقافية في المسألة الفلسطينية، عن وليد دقة، الذي يصح أن نقول عنه أنه أسير مشتبك؛ فظل أثر دقة حاضرًا باعتباره مناضلًا، ومثقفًا منظرًا اشتبك وشبّك في النظرية والتطبيق في أبعادهما في السياق الفلسطيني الاجتماعي والإنساني والنضالي، ودقة الذي تسرب إلى الحياة وهو خلف القضبان، فأنجب ابنته من نطفة مهربة. وهذه مادة تسبر أغوار اشتباكات الأسير الذي يبقى أثره أسيرًا أو حرًا أو مخزنًا جسده رقمًا في ثلاجات الاحتلال.

قاتل الشهيد وليد دقة السجن حتى آخر دقات قلبه، في معركة شديدة الشراسة بين الإنسان الفلسطيني الذي يكافح كي لا يكون رقمًا أو شيئًا تتحكم فيه المنظومة الاستعمارية، وإدارة السجون التي تمثل أداة من دولة، هدفها منذ قيامها على أنقاض الشعب الفلسطيني، سلب الفلسطينيين من حريتهم في معانيها المتعددة التي لا تتوقف عند الأسر الجسدي فقط، بل منع الفلسطيني من الخيال أو الحركة المادية أو الحلم أو الاستقلال أو التعبير عن ذاته سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا دون أن يكون الإسرائيلي رقيبًا عليه.

الهرب من (الزمن الموازي) إلى العادي

في يومه الأول من عامه العشرين في السجن الذي احتجزه الاحتلال فيه 37 عامًا متواصلة، ثم حوَل جسده إلى ثلاجات الاحتجاز، وبعد أن منعه من العيش الحر خارج القضبان حرمه من حقه الإنساني في العودة إلى بلدته (باقة الغربية) وعائلته (والدته وزوجته سناء وطفلته ميلاد) حتى لو شهيدًا. ومن الدفن ومراسم الوداع، أفصح وليد دقة عن مصطلح (الزمن الموازي) الذي كان أحد إبداعاته في محاكاة جريمة السجن المستمرة التي مارسها الاحتلال بحق مئات آلاف الفلسطينيين منذ نكبة عام 1948.

كتب لنا وليد من (الزمن الموازي) عن المكان الثابت في السجن والزمن الثابت الذي هو خارج ما نعرفه من معادلات حول الزمن والفيزياء والحركة، إذ أن السجن يطمح لتجميد الأسير في الوقت الذي اعتُقل فيه، وينقله من عاديته الإنسانية المحملة بالطموحات والأمل والأحلام والأحزان إلى شيء مضبوط وفق قوانين السجون، التي وإن تغير شكلها بين دولة ترفع (شعار الديمقراطية والقانون) وأخرى (استبدادية)، إلا أن الجوهر واحد، وهو الاستلاب الإنساني لأسير قادم من زمن شعب توقف هو الآخر عند نكبة أصبحت بنيوية يومية يقاتلها كي تتوقف عن نهش جسده، في الزمان والمكان ويسعى من وسط هذه المعركة لاستئناف حياته العادية كأي شعب على الأرض.

يعدد وليد في رسالة (الزمن الموازي) أشياء تغيرت في الحياة العادية، خلال فترة اعتقاله، تأكيدًا منه على ما يسلبه السجن الإسرائيلي من حيوات إنسانية للفلسطينيين، ويربطها بالهمّ السياسي العربي والفلسطيني المبتلى بواقع تكلس القيادات السياسية، في تعبير عن الهم العام والخاص المجدول في خطاب واحد إذ الحرية الفردية من السجن لا تنفك عن التحرر العام من الاحتلال.

يعيد وليد في هذه الرسالة الأسير من (الرمز/ المثال/ الأعلى) الذي يتجوهر الخطاب الفلسطيني والعربي عادة حوله، بوصفه بطلًا فقط ذهب ليقاتل من أجل الوطن بعد أن صهر ذاته الشخصية في القضية العامة، إلى إنسان أيضًا أقام مع سنوات السجن الطويلة علاقة عاطفية مع (فانيلا) رافقته كل هذه المدة، ثم صار يخاف عليها من المصادرة أو التلف، في ظل قوانين السجن التي تقيد قدرة الأسير اقتناء ما يشاء من الملابس، ويحدثنا كيف بكى حين سمع صوت "زمور" مركبة بعد أن غاب عنه هذا الصوت منذ بداية اعتقاله.

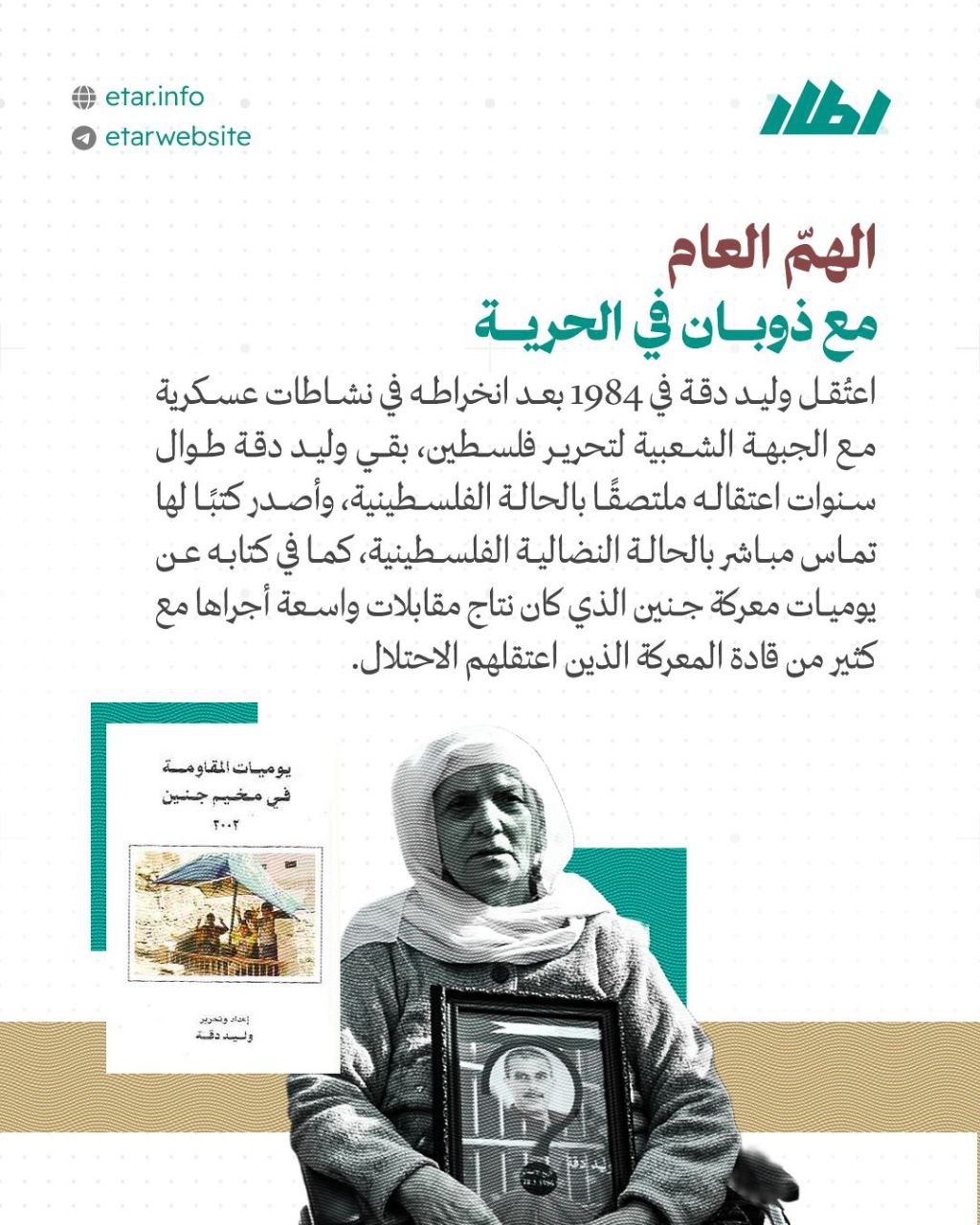

الهمّ العام مع ذوبان في الحرية

اعتُقل وليد دقة في 1984 بعد انخراطه في نشاطات عسكرية مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كان دافعه لهذا العمل النضالي في ظل الظروف السياسية والاجتماعية التي يعيشها فلسطينيو الداخل المحتل عام 1948، هو المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال، في لبنان، في اجتياح عام 1982 وشكّلت جرحًا مفتوحًا له خاصة مجزرة صبرا وشاتيلا.

بقي وليد دقة طوال سنوات اعتقاله ملتصقًا بالحالة الفلسطينية ومنها التغييرات السياسية الفلسطينية وأبرزها مرحلة اتفاقية "أوسلو"، التي أخرجت فلسطيني الداخل المحتل 1948، وبينهم الأسرى مثل وليد الذين انضموا إلى فصائل منظمة التحرير تعبيرًا عن انتماء بالفعل والشكل العملي لهموم الشعب الفلسطيني عامة خروجًا من حالة (الخصوصية) التي سادت في خطاب كثير من الأحزاب العربية والنخب في الداخل، من نطاق اهتمام السلطة الفلسطينية التي تشكلت حديثًا، وصار الخطاب الرسمي عن الشعب الفلسطيني محصورًا في الغالب عن الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأصدر كتبًا لها تماس مباشر بالحالة النضالية الفلسطينية، كما في كتابه عن يوميات معركة جنين الذي كان نتاج مقابلات واسعة أجراها مع كثير من قادة المعركة الذين اعتقلهم الاحتلال، وفي سنوات التسعينيات انضم إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي أُسس في الداخل الفلسطيني المحتل 1948، في إثر ما وقع في الحياة السياسية الفلسطينية بعد اتفاقية "أوسلو"، واقتناعه بالمسار السياسي للتجمع الذي يدمج بين النضال من أجل "دولة لكل مواطنيها" مع البقاء في إطار التعريف ضمن الشعب الفلسطيني وحقوقه وتطلعاته.

يشرح وليد الأزمة التي أصابت الحركة الأسيرة الفلسطينية بعد التغييرات التي أحدثتها اتفاقية أوسلو، ويشير إلى الانقلاب من ثقافة "اعرف عدوك" التي ميَزت خطاب الحركة لعقود قبل أن تنقرض بفعل أوسلو، حسب تعبيره، في مقال كتبه لموقع صحيفة "الحدث" تحت عنوان "حرر نفسك بنفسك".

ويرثي وليد الثقافة الوطنية التي انتشرت في صفوف الحركة الأسيرة بوصفها تعبيرًا عن مشروع جماعي للتحرر، تحولت مع الوقت بعد أن لم تعد قادرة على تفسير "الواقع الوطني"، إلى وسيلة لـ"الصمود الذاتي" وضرورة لـ"الحفاظ على التوازن العقلي والنفسي" بهدف "الإبقاء على الذات كقيمة إنسانية وأخلاقية أولًا ووطنية ثانيًا".

ويصف حالة الفصائل الفلسطينية بأنها تمثل "الدولة الوطنية التي تخلت عن وظائفها التاريخية لصالح اقتصاد العولمة النيوليبرالية"، وأنها تخطلت عن وظيفة التحرر الوطني لصالح أوسلو و"تنازلت عن فكرة الوطن لصالح الدولة وصار التحرر والسيادة تقضم بالوطن والرواية التاريخية وأبيدت الحرية بالملاحقة الأمنية"، وهذا انعكس على الأسير الفلسطيني الذي يراقب المشهد من داخل زنزانته "فتحوَّل شحن الهوية الوطنية إلى مهمة فردية يؤديها كل أسير بذاته".

"الشهداء يعودون إلى رام الله"... طيف يحاكم الحالة الفلسطينية

كتب وليد قبل استشهاده جراء جريمة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال بعد إصابته بالسرطان، وحرمانه من الحرية من أجل العلاج وأن يحظى في أيامه الأخيرة في حضن مع زوجته وطفلته ووالدته والعائلة، كأنه سيناريو كامل لما سيحل بجسده من قبل منظومة الاحتلال التي لا ترى في جسد الفلسطيني إلا مجالًا لتجريب نطاقات مختلفة من التعذيب حتى بعد موته أو شهادته.

من سجن "جلبوع" شمال فلسطين المحتلة، كتب وليد نصًا مسرحيًا تكثفت رسالته في عنوانه "حكاية سر الطيف… الشهداء يعودون إلى رام الله"، يحكي وليد في نصه المسرحي، الأسئلة التي شغلت الحركة الأسيرة الفلسطينية، عن الأجساد التي يقتلها المرض والإهمال الطبي والقمع، ثم تتحول إلى رقم في ثلاجات أو مقابر المنظومة الاستعمارية، أمام العالم المتخم بالمؤسسات الحقوقية والنصوص عن حقوق الإنسان والأسرى والمرضى والجرحى وكل أنواع البشر، إلا عند حقوق الإنسان الفلسطيني، وعن "النسيان" و"الإهمال" الذي وقع على الأسير قتلًا مستمرًا يوميًا من المنظومات الرسمية الفلسطينية والواقع العام في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني.

يبدأ النص بمشهد متخيل لجنازة نظمها الأسرى لرفيقهم كمال أبو وعر الذي قتلته السجون، قبل أن يتحرر منها، ثم القمع الذي ينزله السجانون بالأسرى بعد أن يشيعوا شهيدهم "يدخل عدد من السجانين، ينتزعون جثمان الشهيد من الأسرى… سجان يأتي ويبدأ بإغلاق طاقات الأبواب الواحدة تلو الأخرى بإيقاع منتظم "تك تك تك"... سجان آخر يحمل جرة غاز مسيل للدموع، يفتحها ويملأ المسرح ضبابًا كثيفا".

وبعد هذا التمهيد بالمشاهد التراجيدية بين أسرى يضربون ويقمعون لأنهم غضبوا على قتل رفيقهم، في الزنازين، تصعد الشخصية المركزية/ بطل القصة لينضم إلى أبطال آخرين في القصة "الشهداء الأسرى"، "يظهر على المسرح من بين الضباب رجل يرتدي كفنًا، مكبل اليدين والساقين، وإلى جانبيه يسير سجانان، أحدهما يحمل ملفًا، والآخر يحمل كيسًا. ثلاثتهم يتوقفون أمام بوابة حديدية، خلف البوابة يظهر رجل يرتدي مريولًا أبيضًا (ممرض)، يستلم الممرض من السجان الملف".

هنا يعود الشهيد/ الأسير ليطرح الأسئلة العميقة في قالب بسيط وقد تظهر كأنها بديهية في واقع طبيعي، لكنها أمام منظومة استعمارية تقيَد الأجساد، تحفر عميقًا حول فداحة جريمة نزع الإنسانية عن الفلسطيني حيًا وميتًا، ويقول وليد على لسان الشهيد بعد عرض حوار بين السجانين والممرض حول إجراءات التسليم "ليش ما أنا أوقع على الوصل؟ هذه أماناتي، بدي أعرف شو في بالوصل، وأطابقه مع محتوى الكيس"، ويرد السجان: "ما بصح توقع على أوراق رسمية، إنت ميت، يعني ما عدت شخصية قانونية مؤهلة للتوقيع، ولا حتى على أماناتك"، وهنا يرد الشهيد بالسؤال البديهي الذي يعرَي بشاعة السجان: "ولما أنا ميت، ليش إمقيديني في إيدي ورجلي؟ مش قانوني إني أوقع على أوراق رسمية، بس قانوني تحتجزوا جثتي بأوراق رسمية؟!".

لا يملك السجان المتجرد من معاني الإنسانية ويتعامل مع رقم أمامه إلا أن يرد: "مقيدينك لأنك مصنف أسير (خطر عالي للهرب)... بعدين اتركنا من نقاشاتك السياسية، خلينا نعمل شغلنا"، لكن الشهيد يواصل مناظرته الأخلاقية "هذا مش نقاش سياسي، هذا نقاش في المنطق والأخلاق".

يدخل السجانون جثمان الشهيد/ الأسير إلى الثلاجات لينتقل من سجن إلى آخر لكن هذه المرة جسدًا دون روح، لكن الجسد الشهيد كان ما زال يعيش في عالمه القديم حيث اعتاد أن ينادي السجان ليشعل له ضوء الزنزانة، لكن مناشداته هذه المرة ذهبت دون جدوى، ليأتي صوت من داخل الثلاجات إلى رفيق في الأسير سبقه إلى المكان "ما تتعب حالك وتنادي على الفاضي… شوي وعيونك بتعودا على العتمة وبتصير تشوف مثلنا"، ويقول شهيد/ أسير آخر: "على فكرة الضو بطفي لحاله لما بسكروا باب الثلاجة، وما سموش (سوهير/ سجان) هو مقتنع إنه ممرض".

يسأل القادم الجديد: "مين إنتو؟"... "إحنا أموات مثلك". هنا يكثف وليد كل الأسئلة البديهية/ الوجودية: "شو يعني أموات؟! مش لازم يكون حساب قبر بالأول بعدها بنلتقي؟"، وبصيغة تحاكي الواقع المأساوي لشعب كامل: "قصدك حساب الآخرة يوم الحشر؟ إحنا الفلسطينية موتنا بختلف: "يا إما بننحشر في السجن عشرة… عشرين سنة، أو بننحشر زي ما إنت شايف في ثلاجة وبعدها الله كريم".

يفرق الشهداء/ الأسرى في هذا الحوار بين موت الفلسطيني وموت غيره "يعني باختصار إنك تموت مش معناه إنك تندفن، وإنك تندفن مش معناه إنه يكون مكان دفنك معروف، وإنك تندفن في مقبرة زي البشر، وينعرف مكان دفنك، مش معناه إنو يكون إلك جنازة، ويحضرها الأهل والأقارب والأصدقاء، وكل وحدة من هذول بدها ختم الحاكم العسكري وموافقة الإدارة المدنية".

يعرف بسام السايح (القادم الجديد) كمال أبو وعر على أقدم الأسرى في سجن الثلاجات هذا (أنيس دولة) المحتجز فيه منذ 1982. ويدور الحوار مع أبو وعر حول حقهم في الهرب من الثلاجات، ويرد عليه القدامى بصيغة انقطاع الأمل، لأن جيش الاحتلال منتشر في كل مكان بالبلاد و(الحاكم العسكري) يعلم في حال نظمت عائلاتهم لهم جنازات، لكن كمال القادم جديدًا من الخارج يخبرهم أن في الضفة الغربية وقطاع غزة الآن سلطة وطنية فلسطينية.

الشهيد أنيس دولة المحتجز في الثلاجات منذ 1982 يسأل بلهفة (يعني صار إلنا دولة؟)، ولكن الجواب يخيب ظنه (يعني مش دولة دولة)، ويتوقع أن نكون ما زلنا في طور (حركة تحرر) لكن الخيبة تداهمه مجددًا بعد أن يعلم أن الفلسطينيين لم يحصلوا إلا على سلطة على مساحة قليلة من فلسطين، وهو ما يصعب على الشهيد/ الأسير تفهمه بعد أن دخل السجن مناضلًا لتحقيق حلم الاستقلال والدولة والحرية وما زال حتى اللحظة في الثلاجات الباردة ولم يحصل شعبه على حقوقه.

ومن هنا ينتقل وليد بالحوار إلى مساءلة الواقع الفلسطيني المقسم بين (سلطتين) ومؤسسات دولة أقل من دولة، وأسرى يستشهدون في السجون ويطويهم (النسيان) و(الإهمال)، ويخبر الشهيد كمال رفاقه في سجن الثلاجات أن معه في أماناته دفترًا عليه أرقام عدد من المسؤولين الفلسطينيين وليجربوا الاتصال بهم.

في المشهد الثاني من المسرحية طاولة يجلس خلفها موظفان عسكريان (أولهما برتبة عقيد، له كرش، والثاني ملازم)، ومن فوقهما في الخلفية يافطة كتب عليها "الهيئة الوطنية لإعادة هيكلة وتوظيف الأسرى والشهداء"، وفي الخلفية باعة متجولون وعربات لبيع الخضار والفواكه. وفيه يحاكم وليد الواقع الذي صارت فيه رواتب الأسرى والشهداء (تهمة يجب الهروب منها) تجنبًا لغضب الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أصبحت وزارة الأسرى (هيئة)، ولا يتنازل وليد في كل مشاهده من لهجة (السخرية السياسية) من واقع مرير، ويحكي على لسان أبطال قصته أسئلة عن سبب تحويل مخصصات الأسرى من الأموال إلى الخضار، والحجة دائمًا حاضرة من المسؤولين (المصاري مراقبة… مخصصات الأسرى صارت تعتبر دعم للإرهاب).

(مش لما نصير دولة في الأول) تسخر أم طفل كان يلهو بـ"الدباسة" على طاولة توزيع الخضار بدلًا من الرواتب على عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، من غضب العقيد الذي يحاول الحفاظ على النظام وانتزاع "الدباسة" من يد الطفل "مش قادرين يفهموا إنه نظام الدولة بفرق عن نظام حركة التحرر".

وفي أوج مشاهد المفارقات الفلسطينية التي يحشدها وليد في الحوار بين أهالي الشهداء والأسرى والمحررين مع المسؤولين على الطاولة، يتصل الشهيد كمال أبو وعر على العقيد ليسأل عن ما فعلته الهيئة في قضيته مع بقية رفاقه الشهداء الأسرى. يستقبل العقيد اتصال كمال بترحاب شديد لكن سؤال واحد يكشف عن حجم الإهمال الذي يكلل الحالة الفلسطينية تجاه هذا الملف: "كيف صحتك أخي كمال؟"... يسأل العقيد شهيدًا قضى في الأسر.

يعد العقيد كمال بأن انتخاب بايدن للرئاسة الأمريكية سيساعد في تحرير جثمانه، "وشو دخل بايدن بتحرير جثماني؟"، والإجابة كانت من مواطن في المكان "دخلو دخلو كلو دخلو… من يوم ما السلطة دخلو، أمريكا دخلو، أوروبا دخلو، إسرائيل دخلو، بس إحنا ما دخلو".يدخل الآن حاج أنهكت جسده سنوات الأسر يسمونه "عميد الأسرى"، وسط تهليلة سيدة على أنغام النشيد الوطني:

"آه هي يا عميد الأسرى

آه هي يلي ماتت أمك وهي تستنى عليك حسره

أه هي لو خيروك بين الذل (وتشير إلى طاولة العقيد والملازم) وسنين الحشره

آه هي لخترت السجن ودخلتو باجريك من بكرا

لو لو لو له"

يتسلل كمال أبو وعر وأنيس دولة وبسام السايح إلى رام الله، بعد أن هربوا بأجسادهم من الثلاجات السجن، وفي وسط اندهاشهم من التغير العمراني يتحسرون أن لا مكان لقبر لهم رغم هذه الغابة من العمارات، في المدينة. ويواصل وليد خلق المفارقات التي تحاكم الواقع، وفي مشهد عند المقبرة يقرأ الشهداء الثلاثة الفاتحة يقول أنيس: "اللهم لا حسد"، فيرد عليه بسام: "حسد مين؟ في حدا بحسد أهلو؟"، ويقول أنيس: "فهمتني غلط… ما بقصد العمران والمباني… بقصد القبور"... ويحكي كمال هنا عن "القبر الذي صار أمنية".

يسير الشهداء الثلاثة في رام الله وحين يسألون مارًا في الشارع عن مقر هيئة الأسرى، يصدمهم بأن الفلسطيني بعد أن تكاثرت عليه الاقتحامات واعتداءات المستوطنين صار له لغة عربية جديدة "لم يعد رئيس السلطة بل سلطة الرئيس ولا وزير الأسرى بل أسرى الوزير. ثم يلتقي كمال برفيق سابق له في الأسر وبعد العناق يسأله عن بارودته ويجيبه (أبو العز) بلغة بسيطة عن الزمن الفلسطيني الجديد "والله يا كمال كثرت البواريد في البلد وضاعت الطاسة، زمان كانت البارودي رخيصة وصاحبها غالي، اليوم بسعر البارودي بتشتري بيت، واللي حاملها سعره بسعر فشكة..". وتتوالى الصدمات على أطياف الشهداء الثلاثة التي تسللت إلى رام الله حين ينطلق صوت إمرأة فجعت بنجلها الذي قُتل، يظن كمال وأنيس وبسام أنه استشهد برصاص الاحتلال، لكن الصدمة أنه قتل في شجار عائلي، بعد أن تفشت الشجارات العشائرية وغابت الفصائل والأحزاب.

يقرر الشهداء الثلاثة مع (أبو العز) العودة إلى العمل النضالي، يحملون علب (البوية) ليكتبوا الشعارات في شوارع المدينة، وبعد أن ينطلقوا، يحاصرهم جيش الاحتلال ويعتقل كمال، ثم ينتقل المشهد إلى جلسة تحقيق بين (الطيف) ومحقق الذي يحاول مع كمال أن يكتب ورقة نفي أن يكون هو الذي ظهر في الشوارع كي يوقف حالة (الفوضى) التي أحدثها طيفه مع رفيقيه، لكنه يرفض ويتفلت من بين القيود ويعود إلى أنيس وبسام و(أبو العز).

بعد أن يكتب الأربعة شعارات عن ضرورة تحرير جثامين الأسرى، يدخلون في حوار فلسفي حول الموت والحياة، ويقول وليد على لسان الشهيد كمال أبو وعر: "يمكن إيكون نعيم، بإيدينا نحولو من أفظع لحظات السقوط إلى أمتع لحظات العلو، خصوصا إنه صار تحقيق الموت أصعب من ممارسة الحياة… الموت اللي زي موتنا موت نسبي والحياة حقيقة مطلقة. بعد موتنا صارت مهمتنا دعوة الناس ليتمسكوا في الحياة. وكلما صنعوا الحياة، كلما كان حقهم في الموت المطلق، الموت الكريم ممكنًا…"، وبعد وصية لرفيقه (أبو العز) يسلمه (أمانات) كي يسلمها لأصحابها، لعبة صنعها لابنة صديقه في الأسر الذي استشهد قبل أن يراها، وقد ولدت من (النطف المهربة)، وسنسالًا صنعه ووضعه عليه أسماء كان "يتخيل أنها لأولاده الذين حلم أن يرزق بهم في المستقبل" لكن الاحتلال قتل الحلم، ومسبحة صنعها من "عجم الزيتون" لوالده.

وسط الحوار بين كمال و(أبو العز) يحضر ضابط وشرطي فلسطيني لمسح الشعارات التي كتبها أطياف الشهداء الثلاثة ورفيقهم، ويدور الحوار بين الضابط والشرطي حول (هدف الكاتب والتوقيت الذي اختاره لكتابة هذه المطالب)، في إشارة جديدة من وليد إلى التناقض الذي يعيشه الواقع الفلسطيني، لأن الضابط كان رفيق كمال و(أبو العز) في الأسر، ويدور الحوار بين الأربعة عن مبررات الحال التي وصل لها الأسير المحرر ويتجادلون عن المسؤول عن الواقع المرير والمسؤولية الفردية والجماعية.

يقف بائع متجول قرب الشعارات "حرروا الأسرى الشهداء… حرروا الشهداء الأسرى"، ويقول في نفسه: "بدنا حدا يحررلوا شيك بمبلغ محترم، بلكي تاب علينا ربنا من هالشقاء". ويختم وليد النص بأمنية أو محاكاة للواقع بروحية الأمل: يكتشف كمال أبو وعر أن الحرية أسمى من التحرر، وأن التحرر ليس سوى وسيلة لتحقيقها. يبدأ بتوزيع المعونات على أهالي الأسرى، ويتابع قضاياهم وقضايا الفقراء، ويوحد الناس حول فكرة الحرية والتحرر في جميع أبعادهما، عبر الشباب والصبايا. ومن هنا، تندلع انتفاضة شعبية جديدة تتمحور حول فكرة الحرية… خلال الانتفاضة، تتحرك أطياف الشهداء بين النهر والبحر، ويفاجأ كمال بالمشاهد التي تنشأ عن تفاعل هذه الأطياف مع المنتفضين. يندمج الناس في الانتفاضة، ويحتضنون المقاومين، سواء كانوا من الأحياء أم من أطياف الشهداء. وفي خضم الأحداث، يبدأ الناس، عبر التكهنات والتأويلات المختلفة، في اكتشاف حقيقة أن الطيف الذي يقود الانتفاضة ويمد المنتفضين بمواد المقاومة، ليس سوى كمال أبو وعر نفسه، الذي يواصل النضال من أجل التحرر والحرية".

"صهر الوعي"... كيف يحضر القمع ويختفي القامع؟

قدم وليد دراسة عن السجن ربما غير مسبوقة في تاريخ الحركة الأسيرة والنضال الفلسطيني، فكك فيها حالة السجن الإسرائيلي من أبعاد لم يسبقه أحد إليها، انطلاقًا من نظريات الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو حول السجون والمصحات العقلية، وعقيدة الصدمة للكاتب الأمريكي ناعومي كلاين، رغم أنه بقدرته على التحليل ومراقبة ما أحدثه الاحتلال على منظومات الاعتقال، لم يكن بحاجة للاستناد لهذين المفكرين، كما يقول الدكتور عزمي بشارة في تقديمه للكتاب.

يصف وليد في دراسته التي أسماها (صهر الوعي… أو في إعادة تعريف التعذيب) في المقدمة المشاعر التي تقف خلف النص بأنها "شعور قاس بعدم القدرة على وصف ما تمر به من قهر"، ويشير إلى القمع "الحداثي" الذي تطورت إليه حالة السجون في دولة الاحتلال، حتى صار يقدم على أنه استجابة لـ"حقوق الإنسان" بينما هو قمع خفي لا يدرك إلا بالانتباه والتدقيق والمراقبة، إذ أن المستهدف في عصر الحداثة وما بعدها "ليس الجسد بل الروح والعقل".

يشبَه وليد السجون التي احتجز فيها لعقود بـ"السجن الكبير" الذي يحتجز فيه الشعب الفلسطيني، وينتقد "القراءة الخاطئة" وعدم القدرة على التشخيص السليم للحالة التي وصلت إليها كل هذه السجون. يحاجج وليد أن هدف دولة الاحتلال من الإجراءات الاستعمارية التي مارستها على الفلسطينيين، في السنوات الماضية، ليس "الفصل العنصري" كما في حالة جنوب إفريقيا، بل "صهر الوعي" من خلال إجراءات الفصل، ويشير إلى تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال السابق موشيه يعلون حول "كي الوعي"، ويؤكد على أن المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية عملت منذ 2004 على تفكيك القيم الجامعة للشعب الفلسطيني بما تمثل من دافع له للنهوض في سياق معركة التحرر وتمنحه القدرة على المواصلة والاستمرار في هذا الطريق.

لكن النظم التي وضعها الاحتلال "مخفية" و"معقدة"، يؤكد وليد، وهو يقاربها إلى حالات "الإبادة السياسية"، ورغم أن الدراسة صدرت في 2009 إلا أن الشهيد دقة كشف عن معظم ما تعيشه الحالة الفلسطينية خاصة قبل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي استشهد خلالها في السجن، بعد أن تضاعفت عمليات الإبادة السياسية: مفاوضات دون هدف أو وصول إلى نتيجة، كاميرات مراقبة في كل مكان، ثم يعود وليد إلى تجربة السجن ليقابلها مع تجربة السجن الفلسطيني الأكبر إذ ذات السياسة الاستعمارية في "صهر الوعي" وتفكيك الروح والإنسان الفلسطيني في سبيل تأبيد الحل النهائي على الطريقة الإسرائيلية.

تستعرض الدراسة أساليب "الصدمة والترويع" التي استخدمها جيش الاحتلال في حربه على انتفاضة الأقصى، من خلال الزج في الدبابات في المخيمات والقرى والمدن، وقصف التجمعات بالطيران، والاغتيالات وغيرها، بهدف خلق حالة من "كي الوعي" في الشعب الفلسطيني تحطم آماله بتحقيق الاستقلال والتحرر من خلال النضال، وفي هذه العملية من الربط بين السجون الكبيرة والمصغرة، ينتقل إلى نقد الخطاب والحال الذي وصلت إليه الحالة الفلسطينية، بعد تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها (القدس، غزة، الضفة، الداخل)، والمشاريع الأمنية الأميركية مثل (خطة الجنرال دايتون)، والتغييرات على الخطاب الفلسطيني من صيغة تحرر واستقلال إلى محاربة "الفلتان" وغيرها من الاصطلاحات التي غزت ألسنة المسؤولين الفلسطينيين، بعد انتهاء انتفاضة الأقصى، في مؤشر على التحولات من حركة تحرر إلى سلطة هي في الواقع أقل من دولة لكنها تحاول محاكاة الدولة لكن في ظل الاحتلال.

وهذه الحالة من القمع عبر الصدمة والأساليب الحداثية و"كي الوعي" كانت بالتوازي مع خارج السجون داخلها، ويشير وليد إلى أن إدارة سجون الاحتلال بدأت منذ 2004 بعملية تفكيك للحركة الأسيرة عبر خطوات مختلفة، بينها عزل قيادات الأسرى جماعيًا عن بقية الأسرى الذين اعتقلوا على أفواج كبيرة، خلال سنوات الانتفاضة، ويحلل تجربة إضراب ذلك العام الذي اعتبر بداية الهجمة المكثفة على الحركة الأسيرة، إذ كان رئيس حكومة الاحتلال حينها أرئيل شارون سلم قيادة السجون ليعقوب جنوت الضابط الذي كان زميله في وحدة "المظليين 101" وأعطاه صلاحيات واسعة وميزانيات، وبلور خططًا استنادًا على علم النفس ومختلف العلوم التي تستخدمها المنظومات الاستعمارية الحديثة.

صاغت إدارة سجون الاحتلال بتوجيه من جنوت خطة قمع متكاملة، رأى وليد أنها دفعت الأسرى دفعًا نحو إضراب 2004، بعد أن وصلوا إلى مرحلة من الانتهاكات. أعد قائد إدارة سجون الاحتلال خطة لقمع الإضراب، خلال شهور سابقة، على قرار الحركة الأسيرة الذهاب نحو هذه الخطوة، بهدف هزيمة الإضراب إلى الأبد وتفكيك الحركة الأسيرة وضرب قيم التضامن معها. وبعد (فشل) الإضراب ذهب جنوت إلى خطوات تستغل الضربة التي تلقتها الحركة الأسيرة، فبدأ بالفصل الشديد بين أقسام السجون على أساس مكان الانتماء الجغرافي للأسير، تزامنًا مع عمل ضباط الاستخبارات على تأجيج التناقضات والصراعات داخل الأسرى، وأقر عقوبات شديدة ضد أي خطوة نضالية وأي مظهر لنشاط جماعي، وبعد عملية التفكيك بدأت مرحلة ما يسميها الشهيد دقة "الوفرة" إذ زادت رواتب الأسرى وصاروا يعيشون حالة من الراحة المادية وأصبحوا قطاعًا ماليًا في السلطة الفلسطينية، بعد أن كانوا مناضلين، حسب وصفه، وارتاحت إدارة سجون الاحتلال من الأعباء المالية المترتبة عليهم، والهدف هو أن يسيطر الخوف على فقدان ما بين أيديهم ليدفعهم نحو الاحجام عن أية خطوة نضالية.

تمثل إبداع وليد في هذه الدراسة هو في ملاحظته كيف يمكن لقوة قمعية أن تقمع دون أن ترى وفي تفكيكه لواقع مشوه ساد السجون الفلسطينية الكبيرة منها والصغيرة.

ميلاد وسر الزيت… الحلم بالمستقبل

"أكتب لطفل لم يولد بعد… أكتب لفكرة أو حلم بات يرهب السجان دون قصد أو علم"... هكذا بدأ وليد رسالته لطفل "لم يولد بعد"، كان هذا عند دخوله 26 عامًا متواصلة في سجون الاحتلال. في 2020 تحقق حلم وليد وزوجته سناء التي ارتبطت به وهو خلف القضبان وجاءت "ميلاد" عبر "النطف المحررة" بعيدًا عن أعين السجانين.

وصف وليد ميلاد بأنها من وضعت اسمه في "جملة مفيدة"، بعد أن قال لها في رسالة سابقة على ميلادها بسنوات: "ها أنا قد بلغت الخمسين، وعمري قد انتصف بين السجن والحياة، والأيام قد قبضت على عنق الأيام، أما أنت، فأنت أجمل تهريب لذاكرتي، أنت رسالتي للمستقبل بعد أن امتصت الشهور رحيق أخوتها الشهور، والسنين تناصفت مع أخواتها السنين".

وليد "أبو ميلاد" متعدد الاهتمامات التي لها عنوان واحد "الحرية"، رسم من داخل السجن لوحات بأدوات بسيطة متوفرة، وكتب للأطفال قصة أسماها "حكاية سر الزيت"، عن الطفل "جود" الذي يولد من "نطفة محررة" من داخل سجون الاحتلال، ويقرر في عمر (12 عامًا) أن يحاول زيارة والده في السجن متجاوزًا الاحتلال الذي يمنع الأطفال المولودين من النطف المحررة من السجون من الزيارة لأنه "لا يعترف بهم".

يتعرف جود إلى الأرنب "سمور"، والعصفور "أبو ريشة" اللذين يحاولان مساعدته في أن "ينط/ يقفز عن الجدار" للوصول إلى والده، وفي الرحلة يمر بالكلب "أبو ناب" الذي "كسر الأمريكان أسنانه"، والحمار "براط" الذي يرفض الخروج من سجنه ويقبل البقاء على وضعه، و"أم رومي" شجرة الزيتون، والقط "الخنفور"، والكلب "أبو ناب" لزيارة أبيه السجين، وكلهم يحاولون مساعدته في أن "ينط/ يقفز" عن الجدار ليصل إلى والده الأسير.

وفي هذه الحكاية المكتوبة للأطفال رمزيات كثيرة، بينها رمزية الزيتونة والزيت الفلسطيني. وعلى لسان الزيتونة الحكيمة "أم روحي" يقول وليد: "وباء العصر هو فقدان الحرية.. ولفقدان الحرية ظاهر وباطن: السجون والحواجز والجدار والأسلاك الشائكة عند الحدود على أنواعها هي ظاهر فقدان الحرية أما باطن الوباء فهو فقدان العقل والأخلاق أو ما يسمونه بعمومية الجهل، وهو أخطر السجون وأشدها قسوة، وسأملكك من سر الزيت والإخفاء الذي سيمكنك فقط من علاج ظاهر وباء العصر وعليك أن تبحث عن الزيت في عقلك وعلمك حتى تكتشف باطن السر كي تعالج باطن الوباء".

يقول وليد في مقدمة الرواية "أكتب حتى أتحرر من السجن على أمل أن أحرره مني"، وقد لخّصت هذه العبارة حياته في السعي إلى الحرية، عبر الكتابة والرواية والقصة والنضال والفن.