البارودة في التغريبة الفلسطينية: إرث المقاتل وأثره

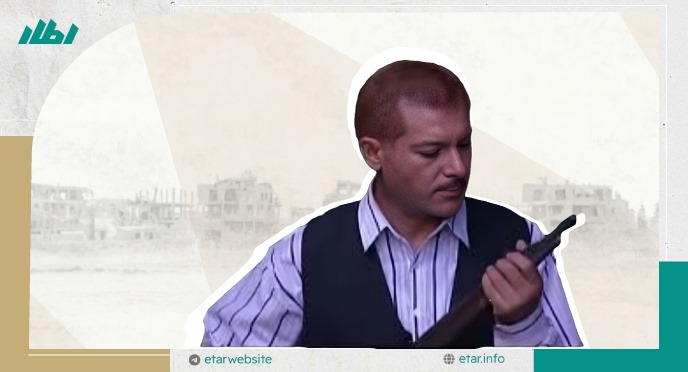

"البارودة وصاحبها واحد، إذا خانته ما بنفعه صاحب ولا حبيب"، من حوار العبد وخضرة من مسلسل التغريبة الفلسطينية 2004.

على سبيل التقديم...

لا يخفى على أحد عظمة العمل الدرامي "التغريبة الفلسطينية" 2004 للثنائي وليد سيف مؤلفًا والراحل حاتم علي (1962 – 2020) مخرجًا، في قدرته على تجسيد القضايا الإنسانية والوطنية الفلسطينية في الدراما. تناقش هذه المقالة قضية "المقاومة المسلحة" ومدى حضورها في المسلسل، من خلال تفحص الحوارات التي يتخللها الحديث عن "البارودة" التي تحيل على الكفاح والمقاومة المسلحة. وتحاول المقالة مناقشة الأثر الذي يتركه حمل الفدائي/المجاهد للسلاح على وضعه الاجتماعي والطبقي والثقافي، والثقل الاجتماعي الذي تتركه التجربة الثورية على صعيد الفرد والجماعة.

المسلسل القضية

يذكر الباحث الجزائري صديقي عبد القادر في تحليله للمسلسل، أن المؤلف والمخرج استعملا البارودة باعتبارها أيقونة ترمز لاسترجاع الحقوق المسلوبة [1]، ولم تكن فكرة المقاومة المسلحة بمعزل عن سيرة وليد سيف، الذي يذكر في سيرته أنه حاول الانضمام إلى معسكرات منظمة التحرير أكثر من مناسبة، ولم ينجح الأمر [2] لهذا يلتقط عبد القادر أن الحل الذي وضعه المسلسل للقضية: المقاومة والمواجهة العسكرية، هو ذاته الحل الذي ارتضاه سيف لنفسه.

تمثل البارودة أداة لها في دورها المادي في المقاومة ضد الاستعمار في سبيل استعادة أرض الوطن المسلوب، ورمزيتها تعيد ضبط العلاقات داخل المجتمع وتوازنه، ونقلت مركز الثقل الاجتماعي من الإقطاعي إلى الفدائي. إذ بالثورة والسلاح، قاد الفلاحون المجتمع الفلسطيني في الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، ويرمز عادةً لهذا التحول بارتداء الحطة بدل الطربوش. للحديث عن تلك القضايا والتناقضات داخل المجتمع، يلجأ سيف في البناء الدرامي إلى مركزة الإنسان باعتباره المركز الدرامي الفعلي.[3] لذلك كان اختياره أن يسرد تاريخ الثورة واللجوء والمقاومة من خلال قصة عائلة صالح الشيخ يونس. ووظف سيف براعته اللغوية في الصوت الخارجي أو الراوي للأحداث بصوت الفنان تيم حسن بشخصية علي، وكذلك الحوارات بين شخصيات المسلسل ما جعل المسلسل أكثر تشويقًا.[4]

وفقًا لهذا المنطق، تصبح القضايا الوطنية منبعها حس إنساني سليم، ورفض الظلم أيًا كان شكله وأيًا كان فاعله، هو أرضيّة الفعل المقاوم، فكان رفض أبو صالح "أحمد" ظلم الإقطاعي أبو عايد، مقدمة لانضمامه وقيادته للثورة ضد الاستعمار وبتعبير سيف على لسان الراوي "وبدا انضمام أحمد إلى الثورة أمرًا طبيعيًا، لا يستدعي شيئًا من النقاش".

أعاد السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023 النقاش حول جدوى المقاومة المسلحة، والدعوة للتفكير مجددًا بخيار الكفاح المسلح لتحرير الأرض والإنسان الفلسطيني، غلّف النقاش حول المقاومة المسلحة بنقاشات ثقافوية وإنسانوية، تحت شعار الرغبة في وقف الإبادة من خلال وقف العنف، في استغفال واضح وذر رماد في عيون المتفحصين الحقيقة. تأتي هذه المقالة ضمن النقاش الثقافي حول جدوى المقاومة واستخدام السلاح، من خلال جولة في عقل وليد سيف ورائعته التغريبة الفلسطينية، ونتفحص كيف رسم المسلسل العلاقة بين الفلسطيني وبارودته التي تتجاوز الدور الوظيفي، بل ترمز إلى موقف أخلاقي وإنساني، كما عبر عنها وليد سيف في الحوار بين خضرة والعبد كما يرد في الاقتباس في مطلع المقالة.

من النبذ إلى التمثيل.. عائلة صالح الشيخ يونس

تبدأ حكاية المسلسل من عائلة صالح الشيخ يونس، التي لا تمتلك رأس مال اجتماعي، والتي تسعى للحصول عليه من عائلة "السبعاوي" قبل أن ترفض الأخيرة الاعتراف بهذا النسب. لتجابه عائلة صالح الشيخ يونس الظلم الاجتماعي وتغول الإقطاعيين في الريف، فلم يكن هناك خيار سوى المواجهة.

مع انطلاق الثورة الفلسطينية ضد الاستعمار البريطاني، يلجأ أحد أبناء العمومة إلى بيت صالح الشيخ يونس بعد أن أصيب إثر مواجهات، ولحسن الحظ يكون ابن العم هذا قد ناول أبو صالح "أحمد" سلاحًا يحتمي به في طريق عودته عندما رفضت عائلة السبعاوي دعوة التمثيل. وكأن الإشارة الأولى في هذا السياق أن النُبل الإنساني صفة الثائر حامل السلاح. كاد أن تمل تلك الحادثة، مفترقًا في الأحداث وعلى لسان الراوي علي يقول عن الموقف "الامتحان الأصعب من امتحانات الشيخ المعلم" إذ مثّل احتماء ابن العم بالعائلة فرصة ذهبية مكثفة، فهذا قريبهم الذي يؤكد على امتدادهم العشائري، وفوق كل هذا، فالقريب يحمل السلاح ويقاوم. الشرف شرفان: شرف النسب والمقاومة. إلا أن الدواعي الأمنية ولزوم السرية أضاعت الفرصة "لقد حصلنا على الشهادة التي تثبت انتمائنا لحمولة قوية معروفة، تلك الشهادة التي مكثنا سنوات طوال نطلبها دون جدوى، وكنا مستعدين لدفع كل ما نملك باستثناء الأرض لقاء الحصول عليها، والآن حين حصلنا عليها ليس مسموح لنا إبرازها".

تتدحرج الأحداث وصولًا لاشتباك أبو صالح مع البريطانيين بعد سيطرتهم على أرض المشاع للقرية، ولم يكن ليرضى بالظلم كعادته، فكان أول المبادرين للاشتباك وقتل العساكر، ما دفعه الأمر لمغادرة القرية للابتعاد عن البريطانيين. ويبدأ رحلة أخرى في اكتشاف ذاته القيادية واختبار فطرته الرافضة للظلم. ومنذ لحظة وصوله، تعارك "السفاح" الذي كان يستقوي على الناس، ويتواصل رفضه حتى انتقاده التمييز بالأجور بين العرب واليهود في توزيع الأجور، وقطع مع العمال الطريق على العمال اليهود، وحال دون وصولهم للعمل. الأمر الذي أوصله للسجن، وهناك تعرف على أحد المقاومين الذي كان يعد نفسه للاستشهاد ويكتب وصيته بعد أن صدر بحقه قرار بالإعدام، بعد تنفيذه كمينًا في قوة عسكرية بريطانية. ويجسد لنا علي في الإخراج البديع حالة السكينة التي يعيشها المقاوم الذي جسد دوره ضيف الشرف عبد الحكيم قطيفان. تركت هذه التجربة في نفس أبو صالح الشيء الكثير، إلى جانب تجربته في حيفا ككل.

بدا للجميع الشخصية القيادية الرافضة للظلم التي يتحلى بها "أبو صالح"، وذلك في طور البناء الدرامي للصورة المُثلى للقيادي المقاوم. يسمع أبو صالح نصيحة صديقه موسى ويذهب ليسمع دروس الشيخ عز الدين القسام في جامع الاستقلال بحيفا، والتي يتأثر بها كثيرًا، وعندما يسمع خبر استشهاده، يقرر البدء في تشكيل فصيل الثورة وبهذا انضم "أبو صالح" إلى الثورة التي تعتبر "أمرًا طبيعيًا، لا يستدعي شيئًا من النقاش".

مثّل حمل أبو صالح البارودة وقيادته للثورة، إيذانًا بنظام اجتماعي جديد في القرية، تكون السلطة فيه لحاملي السلاح "الثوار" وليس المخاتير. إخراجيًا يظهر في المرات الأولى لزيارة "أبو صالح" لمنزل المختار يكون جالسًا على المقاعد التي بجانب المختار "مكان جلوس الضيوف المعتاد" ثم مع صعود نجم الثورة، يبدأ "أبو صالح" في الجلوس مكان المختار وهو "صدر البيت" فالصورة أيضًا تدعم تبدل الأحوال، وترسم مع النص واقعًا جديدًا رسمته الثورة، وهندسته البارودة.

مثّلت الثورة بالنسبة لأبو صالح كما يصفها بعد انتهائها "كانت حمولتي، اللي أكبر من كل الحمايل" ومنحته لقبًا فهو بات "الكايد أبو صالح" بعد أن كان "أبو صالح" وقبلها أحمد، إذ يمثل الأسم الأخير الحياة ما قبل الثورة، وهو الأمر الذي رفض العودة إليه حين ناداه به شقيقه مسعود، وحتى نهاية المسلسل ووفاة "أبو صالح" لم يغادرنا احتفاء "أبو صالح" بتلك التجربة الأثيرة على نفسه، والصورة التي يقف مع رفاقه وهم يرفعون السلاح.

وفي واحد من أكثر المشاهد الحوارية اتقانًا حين يتعارك "أبو صالح" مع موظف الأونروا الذي يتعامل بدونية مع "أبو صالح" وهو الثائر المتعب، الذي ألقته الظروف في هذا الموقف، إلا أنه لم يتمالك نفسه، فيمسك برقبة الموظف ويلقي خطابًا يرينا فيه وليد سيف كم اعتزازه بتجربته في الثورة "ولك أنا أبو صالح اللي غنت النسوان باسمه، وإذا كنت ما سمعت باسمي بتكون خاين ولك، وإذا ما سمعت بي بتكون نذل وجبان".

كانت الثورة الكبرى وحمل الثوار للسلاح بنية اجتماعية جديدة يعطى فيها الثقل الاجتماعي والمكانة للثوار، لا للمخاتير التقليديين، ويلغى التفاخر العشائري لصالح الاعتزاز بالانضمام والقتال في الثورة، فعائلة صالح الشيخ يونس: المقطعة المنبوذة التي بلا ظهر، عاشت في ظل الثورة مرفوعة الرأس و"معنقرة العقال" وبنت بالبارودة رصيدها ومكانتها الاجتماعية بحمل أبو صالح البارودة.

البارودة وحبل الوطن السُري

في الحافلة التي تسير ذاهبة بمجموعة من المتجولين الفلسطينيين إلى شمال الضفة الغربية وتحديدًا جنين، كان يمسك الشهيد باسل الأعرج الميكرفون قائلًا "اللي بتحصدوش بحياتك بتحصده لاحقًا. إلا هي فكرة المقاومة جدوى مستمرة". يحكي لنا الأعرج عن جدوى الفعل المقاوم اللامتناهية، والتي يمكن أن يرى جدواها لاحقًا، ولتوضيح السياق، فهو كان يتحدث عن استمرارية المقاومة في جنين التي جعلت الانسحاب الإسرائيلي من جنين وكذلك غزة، أمرًا حتميًا بفعل استمرارية المقاومة.

يتبنى سيف الرؤية ذاتها حول جدوى المقاومة، ولكنها حملت البُعد الإنساني الشخصي والاجتماعي. برغم مرارة اللجوء وفقدان البلاد، إلا أن شيئًا من ثمار المقاومة ظل يقطفه أبو صالح متعلق في السمعة والسجل التاريخي المشرف، كقائد للثورة. برغم التركيز والمركزة على شخصية أبو صالح، باعتباره الإنسان الفرد الذي يمثل الجميع. إلا أن تخليد فعل المقاومة، بتخليد أثر صاحب الفعل، إما باستذكار فعله أو شخصه، مثل حسن، العبد (بارودة العبد)، سالم (ذكر شخصه بالإحالة لشخص آخر وقصة أخرى تتقاطع مصائرهم).

في إشارة متكررة للعلاقة المركبة بين حامل السلاح والنُبل الأخلاقي، مع إشارات أخرى لنماذج أساءت النوايا في حملها للبارودة، فلم يُخلّد ذكرها، ولم تستثمر هذا الفيض الأخلاقي الذي ينبع من فوهة البندقية. وهنا ألتقط إشارة لطيفة ربما أرادها سيف، أن الفرق بين "أبو عزمي" و"أبو صالح"، أن الأول وضع الرصيد الاجتماعي والجاه هدفًا له، حولته إلى عميل مقتول بسلاح ابن أخيه، بينما الأخير وضع هدفًا أخلاقيًا متمثلًا بالثورة على الظلم فكان له الرصيد الاجتماعي الذي حوله إلى قائد، وخلّد ذكره.

بارودة العبد

يعرج المسلسل بين الفينة والأخرى على الحياة الاجتماعية للشخصيات الثورية، ومنها "العبد" الذي يتزوج من عائلة صالح الشيخ يونس "خضرة" في إشارة إلى رمز للإله الزراعي الذي يجدد حياته في كل عام بالموت والبعث، وهي كذلك إشارة للأرض وفلسطين، ورمز للأمل الأبدي والحب السرمدي والثورة والتجدد.[5]

تزوج العبد من خضرة، بعد نظرات حب وإعجاب نبيلة. قدمت خضرة صيغتها الذهبية لزوجها ليشتري بها سلاحًا بدل سلاحه الذي يعاني من أعطال، للتأكيد على رمزية عطاء الأرض، وأن خير من يصون هذا العطاء هو المقاوم، كما تقول خضرة: "اعتبر البارودة صيغتي، وزي ما الواحدة بتصون صيغتها، بتصونلي إياها". عندما تفقد الأرض بطلها ومقاومها، يملؤها الحزن، وهي الملامح التي رافقت خضرة حتى نهاية المسلسل، كما يصورها لنا الراحل حاتم علي إخراجيًا في إشارة إلى فلسطين المكلومة.

كان رفض خضرة الزواج من رجل آخر بقولها "بديش زلام بعد العبد"، مدحًا واستذكارًا للأثر الطيب الذي تركه العبد كزوج ومقاوم شريف ونبيل، قبل أن تستجيب للظروف وتتزوج من رجل آخر، في إشارة إلى ظلم عائلي ترتكبه العائلة التي تمثل فلسطين، بتضييعها ابنتها بتركها المقاومة. والإشارة إلى ظلم خضرة الذي يوازي ظلم فلسطين يسعى سيف في ذلك إلى نقض معظم السرديات التاريخية التي يهيمن عليها الرجال، فتبرز خضرة بدور المضحية المتحلية برجاحة العقل والحكمة وحسن التدبير، كما أنّ مروءتها غلبت دناءة زوجها، الذي يبيع "بارودة العبد" لتاجر أسلحة "الدلال" في القرية، قبل أن تستعيدها خضرة بعطائها اللامحدود عندما تبيع صيغتها للمرة الثانية لشراء ذات البارودة.

تنتقل "بارودة العبد" من بيت خضرة إلى يد شقيقها حسن، بعد نقاش تتحدث فيه خضرة عن أن البارودة "فيها ريحة العبد، اللي ما شفت يوم هني من بعده، وما ظل من أثره إلا هالبارودة"، وتحتفظ خضرة بالبارودة لتعطيها لابنها رشدي، وتعطيها في النهاية توافق أن تمنحها لحسن الذي يتعهد بالاحتفاظ بها وتسليمها لرشدي.

كان قرار حسن القتال في حرب النكبة، وتسلمه بارودة العبد وتعهده بتسليمها إلى رشدي، يأتي ضمن صيرورة بناء الشخصية الدرامية للشاب حسن، والذي كان منذ البداية "ذلك الشاب النبيل" كما يصفه في الرثاء الراوي وشقيقه علي. فهو الثائر المتمرد منذ البداية، الذي ضحى لأجل أخيه في مناسبات عدة وأبرزها فرصة التعلم في المدينة. وكذلك عاش علاقة حب معقدة تنتهي نهاية مأساوية بمقتل حبيبته "جميلة"، التي يدفنها ويزين قبرها، لهذا كان قرار القتال امتدادًا لهذا السجل النبيل من المواقف الثورية والتي فيها خصال نبيلة. يصر حسن على القتال حتى استشهاده، إلا أنه قبل ذلك، تعيش العائلة مرارة الانتظار، والعائلة كما فلسطين، في حالة انتظار دائم لعودة المقاوم "ليس سهلًا إعلان استشهاد المقاوم، الكل يريد عودته حيًا، الكل يريد المعجزة، ليست فطرة الحياة أو تمسكًا بها، بل الحاجة الملحة للبطل الحي، لدوي رصاصه، لحسمه الجذري، لنموذج فعله الواضح".[6]

لم نر جثمان حسن، ولكن ظل ألم خسارته حاضرًا في المسلسل، ولا سيما في وجه وتعبيرات والده "أبو أحمد"، ولكن أتت "بارودة العبد" وفي بوعده واستلم رشدي الأمانة، ويوصيه خاله أبو صالح المحافظة عليها وصيانتها، ليكمل فيها ما بدأه والده. يسعى المسلسل بعبقرية وليد سيف والراحل حاتم علي إلى تخليد أفعال الثوار والمجاهدين، بذكرهم الدائم، والإشارة إلى أرثهم وتأثيرهم، تارةً بالفخر وأخرى بالعزة، كألم فقدان حسن، وبارودة العبد التي تتناقل بين سواعد المجاهدين، إذ اشتراها في الثورة وقاتل فيها واستشهد، ثم ورثها حسن في النكبة قاتل فيها وقتل، وورثها رشدي، ينتهي المسلسل وهو يزيل عنها الغبار استعدادًا لمعركة النكسة عام 1967. تجسيدًا للعلاقة الوطيدة والأثيرة بين البارودة والفلسطيني.

عن تسليم السلاح: استنطاق بارودة العبد

يغرقنا مسلسل التغريبة الفلسطينية بالمشاهد والحوارات وصوت الراوي الذي يحث على التمسك بالبارودة والمحافظة عليها، لعل نموذج "البارودة العبد" التي هي تجسيد للصيرورة الكفاحية النضالية المسلحة، وكان مشهد تمسك رشدي بها إلى أن استخرجها للقتال فيها، إشارة إلى رمزية الحفاظ عليها.

إلى جانب كون الإحالات المستمرة للبارودة في حوارات المسلسل، التي تدلل على مركزيتها في الثقافة الشعبية الفلسطينية، التي ضمنها المسلسل على شكل مقطوعات موسيقية بين الحين والآخر، مثل طلت البارودة والسبع ما طل، وبارودته بيد الدلال، ويا عربي يا ابن المقرودة بيع أمك واشتري بارودة، وغيرها من التراث الذي يتغنى بالبارودة والذي سعى المؤلف والمخرج لتضمينها في العمل الدرامي.

تمثل هذه الدعوة للعودة للتفكير مجددًا في رسائل مسلسل التغريبة الفلسطينية، حاجة ثقافية راهنة، تجري فيها شيطنة المقاومة، والتنظير لعبثية خيار حمل السلاح، بنفس الوقت الذي يجري فيه التنظير لنماذج من "المقاومة الناعمة" السلمية مثل الإشارة للأعمال الفنية والسينمائية التي تحمل هم الفلسطينيين، وأدعي أن في هذا أيضًا دعوة متوارية للتنظير لبديل عن الكفاح المسلح. بينما اعتبرت الثقافة والفنون قطعة في فسيسفاء النضال الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني منذ أكثر من مئة عام، وأن اعتبار خيار بديل عن خيار، إنما هي دعوة خبيثة للتوقف عن النضال والجنوح للسلم مع بقاء كل مقومات الظلم، ويرسم لنا غسان كنفاني صورة عن العمل المسلح بصفته مثقف حين يصف كلماته بأنها "تعويض صفيق وتافه لغياب السلاح، وأنها تنحدر الآن أمام شروق الرجال الحقيقيين الذين يموتون كل يوم في سبيل شيء احترمه".

الهوامش

[1] صديقي، عبد القادر. القضية الفلسطينية من خلال الدراما السورية: دراسة تحليلية سيميولوجية لعينة من حلقات المسلسل التلفزيوني "التغريبة الفلسطينية" (2004). رسالة ماجستير في علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر 3، كلية علوم الإعلام والاتصال، قسم الإعلام، 2016.

[2] راجع: وليد سيف، الشاهد والمشهود: سيرة ومراجعات فكرية، الطبعة الأولى (عمّان: الأهلية للنشر والتوزيع، 2016)، 221 – 232.

[3] حبر. "وليد سيف ورواية التاريخ: التخييل والتوثيق والتشويق." 2021. تاريخ الدخول 8 أيلول (سبتمبر) 2025. https://2h.ae/vRCn

[4] المصدر نفسه.

[5] إحسان الديك. "أسطرة الواقع في شعر وليد سيف – حكاية خضرة وزيد الياسين نموذجًا." مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية) 22، عدد 5 (2008).

[6] يعود هذا الاقتباس إلى نص كتبته الصحفية الفلسطينية شذى حماد على حسابها على فيسبوك، قبل إغلاقه، ويحتفظ به كاتب المقالة.