التطبيع التجاري والعمل عند الاحتلال ضمن سياق التحرر.. الموقع من الإعراب في الثقافة الوطنية

العمال الفلسطينيون

أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني يعملون لدى الاحتلال في أعمال البناء والزراعة وغيرها، منهم 28 ألفًا في مستعمرات الضفة، يضاف إليهم 50 ألف عامل يعملون بلا تصاريح عمل، ومن بينهم ألف امرأة فلسطينية أيضًا، يتوجهن إلى أسواق العمل لدى الاحتلال في المستعمرات وغيرها، وذلك وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء للربع الأول من 2023. يضاف إلى ذلك نحو 20 ألف عامل من غزة منحهم الاحتلال تصاريح للعمل في الداخل الفلسطيني[1]، وهي أعلى نسبة لعمال غزة بعد انقطاع استمر من عام 2007 إلى 2019 [2].

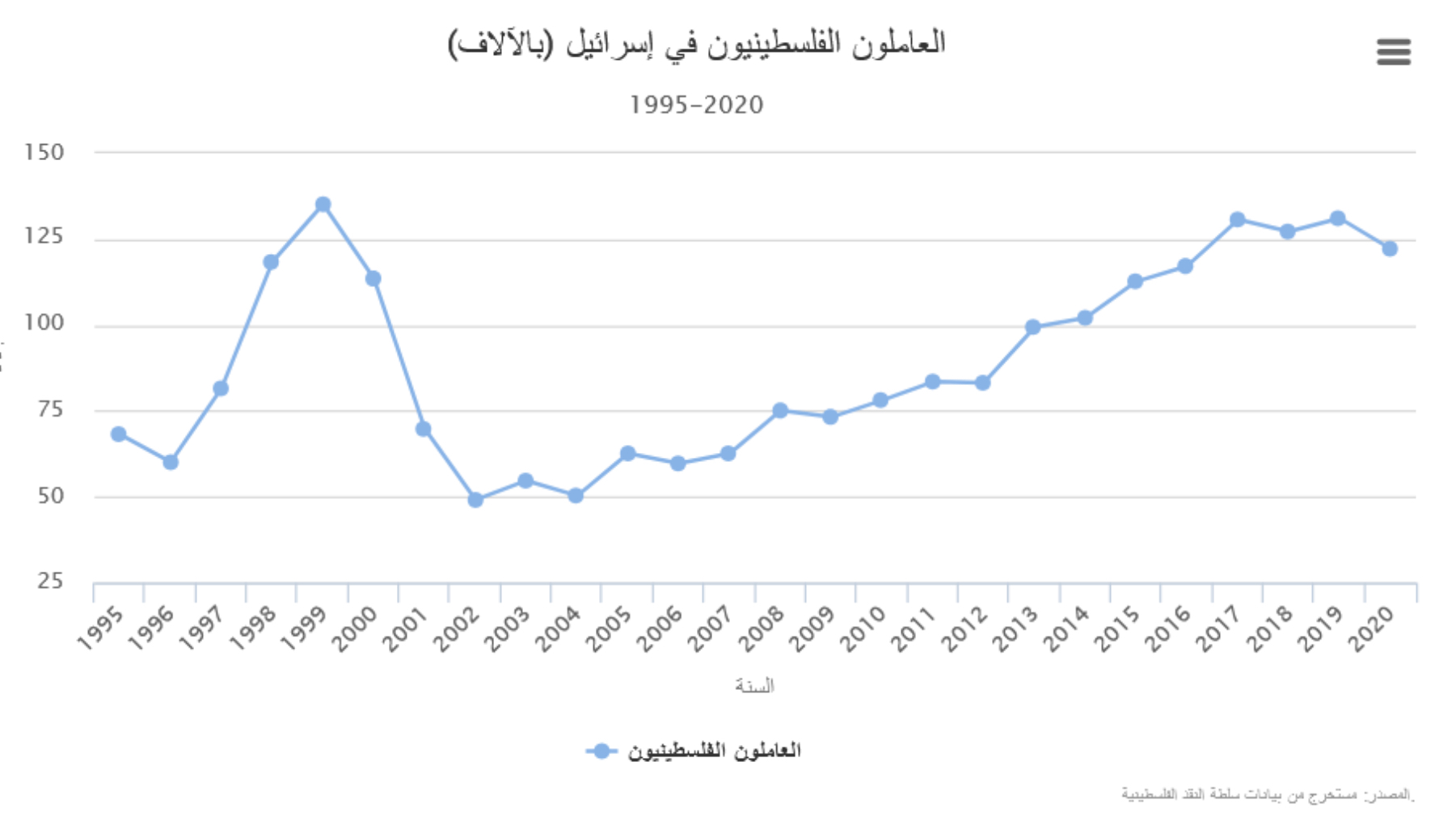

يشير الرسم البياني الآتي إلى عدد العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل خلال السنوات الخمس الأخيرة، والذي يوضّح ارتفاعًا في عدد العمال، وهو ما يعكس توجه الفلسطيني للبحث عن كسب أعلى، ويعكس كذلك نوعًا من التعبير عن طبيعة سوق العمل في المناطق الفلسطينية التي تُشكّل بيئةً طاردةً وغير جذّابة للعمل.

هذه الأرقام لا تشير إلى حضور ظاهر لاستراتيجية تسعى الحكومة الفلسطينية من خلالها إلى الكسب المادي من هذه الطريق، وقد سبق وقالت الحكومة إبان أزمة تحويل أموال العمال الذين يعملون بتصاريح إلى حسابات بنكية فلسطينية[3] إنها لن تقوم باقتطاع أي رسوم أو ضرائب على التحويل، وإن كان البعض يشكّك في كون الحكومة بالفعل لا تنوي الاستفادة الاقتصادية من تحويل أموال العمّال مباشر إلى البنوك الفلسطينية، فإنّ السياسة الفلسطينية الرسمية، لا تبدي رفضًا للعمل لدى كيان الاحتلال، باستثناء العمل في "المستوطنات"، لتوفير السيولة الاستهلاكية داخل المجتمع الفلسطيني، وتوسيع فرص العمل مع ضيق الإمكانات الاقتصادية الفلسطينية الذاتية، وهو ما يجعل هذه الظاهرة محمية من أيّ نقد جدّيّ من المجتمع، أو من القوى الوطنية.

يرجع تشغيل الفلسطينيين لدى الاحتلال إلى قرار أصدره الحكم العسكري عام 1968[4] مدفوعًا بنقص الأيدي العاملة الإسرائيلية، وبتسلل الفلسطينيين للعمل في الداخل. تشير إحصائيات الاحتلال عن العمل الفلسطيني في الداخل خلال السنوات التالية للقرار وفقًا لـ (رندة حيدر 1991) إلى وجود نحو 14 ألف عامل فلسطيني عام 1970، وتضاعفِ أعدادهم لتصل 63 ألفًا عام 1989[5]، فيما تأرجحت أعداد العمالة الفلسطينية وفقًا للرسم الآتي بين 1995 و2020[6]. نلاحظ أن الانخفاض والارتفاع يُعزيان إلى الوضع السياسي والأمني، فقد شهد عام 1996 وأعوام الانتفاضة الثانية انخفاضًا، مقارنةً بالسنوات 1999، و2008، و2013، و2017.

التجار الفلسطينيون والبطاقات الخاصة

الحديث عن العمال الفلسطينيين يقودنا للحديث عن التجار الفلسطينيين الذين يحصلون على تصاريح تجارية، وتصاريح رجال أعمال، تخوّلهم الدخول للأراضي المحتلة عام 1948، ويخضع هؤلاء لفحوصات أمنية متعددة، ويُمنح التصريح وفقًا لنوع التجارة، وعدد العمال، ورأس المال، حيث الحد الأدنى للتداول التجاري يبلغ 20 ألف شيكل، وكلما زاد حجم التداول زادت فرصة قبول طلب التصريح، ففي عام 2017 أصدر الاحتلال نحو 20 ألف تصريح تاجر لفلسطينيين من الضفة[7].

يضاف إلى تصاريح التجار، 2400[8] بطاقة رجل/ سيدة أعمال (BMC)، تخوّل حاملها الدخول بسياراته الشخصية إلى الأراضي المحتلة عام 1948، والسفر عبر مطار اللد، وتُمنح عائلات حملة البطاقة بعض التسهيلات والامتيازات الأخرى، وهذه بطاقات لا تمنح إلا لمن لديهم علاقات تجارية مباشرة مع تجار إسرائيليين.

محاولات إغراق المجتمع الفلسطيني في دوامة العمل بالداخل، وربطه بدولة الاحتلال لم تقف عند حدود التجارة، فالتصاريح تُمنح للأطباء، والمهندسين، والتقنيين، مع الاستثمار الإسرائيلي الواسع في قطاع التكنولوجيا حاليًا. وفي هذا السياق ينفّذ الاحتلال مشروعًا تجريبيًا مدته ثلاث سنوات بدأ في 2022، يُصدِرُ خلالها 500 تصريح تدريجيًا لمبرمجين وتقنيين فلسطينيين، فأصدر في 2022، 200 تصريح، وفي 2023 أصدر 200 تصريح أخرى، وبقي 100 تصريح أخيرة من المقرر إصدارها في 2024 [9]، هذا لا يشمل عدد آخر من المبرمجين والفنيين الذين يعملون من بيوتهم وأمام شاشاتهم لتقديم خدمات لشركات إسرائيلية أو للعمل مع هذه الشركات.

التبادل التجاري

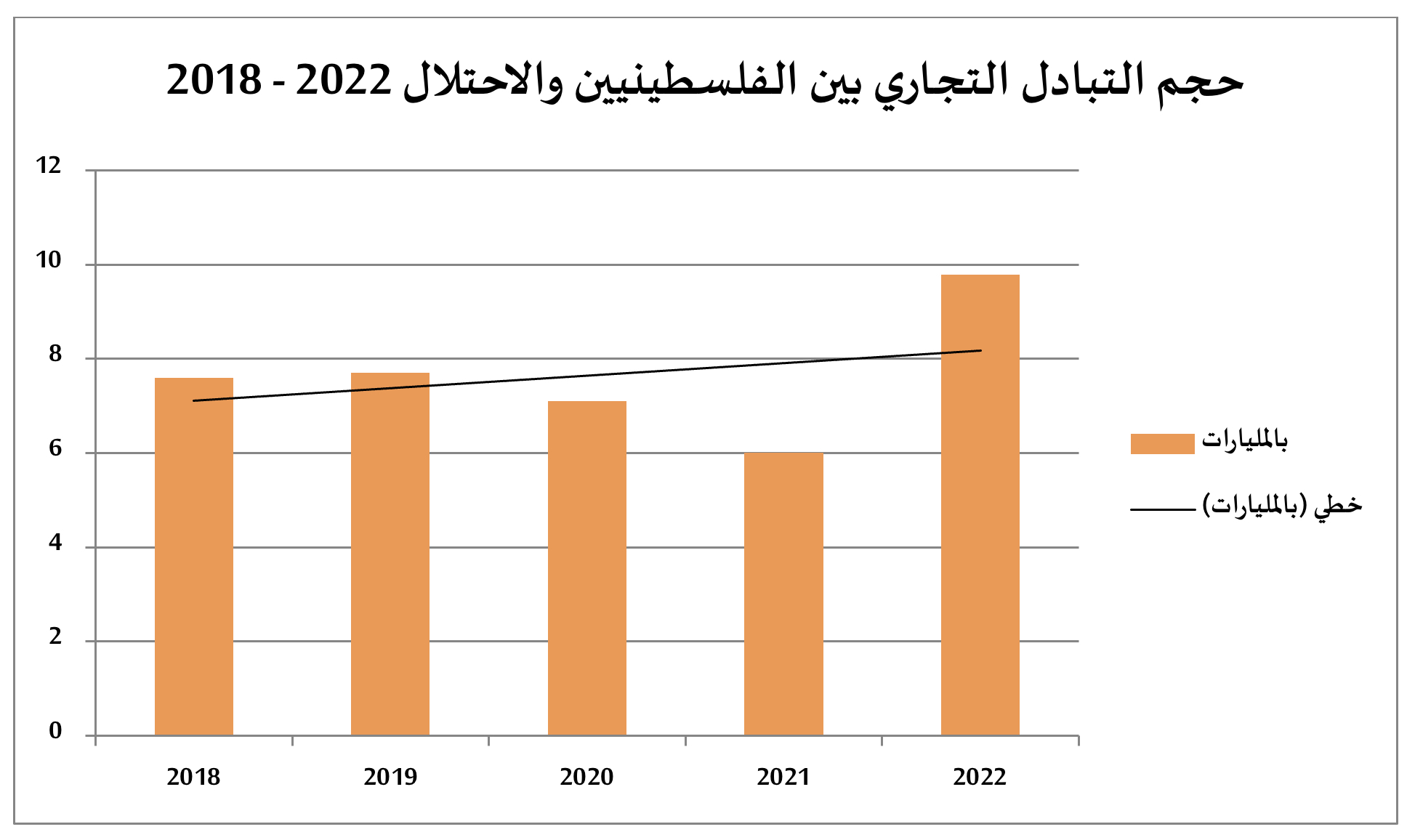

أما التبادل التجاري[10] بين الفلسطينيين والاحتلال، أي حجم الصادرات والواردات بينهما، فقد بلغ أرقامًا كبيرةً قياسًا لحجم السوق الفلسطينية وفقًا للرسم الآتي، علمًا أن الفلسطينيين يعتمدون على الواردات من الاحتلال بشكل أساسي، وأن نسبة الصادرات إلى الواردات تبلغ تقريبًا 16%؛ أي أن 84% من التبادل التجاري هو باتجاه الفلسطينيين، و16% باتجاه الاحتلال.

أين المشكلة؟

لم تولد مشكلة الارتباط بالاقتصاد "الإسرائيلي" من اتفاقات السلطة الفلسطينية مع الاحتلال، فالانقسام حول العلاقة مع الاحتلال ليس طارئًا، لكنه ولد منذ بدأ الاحتلال على الأرض؛ فلدينا اتجاه أو "مدرسة" تقبل بالوضع القائم بحثًا عن مصدر دخل أعلى، بحجة الاضطرار وعدم وجود بديل، في المقابل لدينا اتجاه آخر يرى أن القبول بالأمر الواقع يزيدنا ارتباطًا بالاحتلال، والأمور لا تبقى على ما هي عليه، والدليل زيادة عدد العمال عند الاحتلال، وانهيار قطاعات اقتصادية فلسطينية تحت وطأة المنافسة مع البضائع الإسرائيلية، وهذا يعني أننا أمام ثقافتين: ثقافة ترسيخ الواقع، وثقافة مناهضة الواقع[11].

لدينا هنا عدة مسائل:

المسألة الأولى: لا تتمثل فقط في تبرير بعض ممثلي السلطة وادعائهم بأن العمل لدى الاحتلال مسألة مؤقتة وأن لا مانع من "التكييش"، وهذا لحن يُعزف ليطرب المنغمسين في العمل عند الاحتلال، المسألة أن السلطة والحكومة يدّعيان بأن هذه استراتيجية مبطنة، كون أموال العمال تعود لتحريك العجلة الاقتصادية في الضفّة، بيد أنّ هذه السياسة المدعاة تنتهي بنتائج سياسية خطيرة على المستوى الوطني من حيث مواجهة الاحتلال، وعلى المستوى المحلي من حيث ضبط المجال العام داخل الضفّة بهذه الأداة الاقتصادية.

المسألة الثانية: أن ما يسمى اضطرارًا في مرحلة ما، "لأجل الرزق"، و"الدخل الأعلى"، قد يتحول، في وقت ما، لدى البعض، إلى إباحة شاملة، فلا مشكلة إن جرى العمل عند مقاول يقدم خدمة للجيش، ولا مشكلة أن يطول العمل ساعات طويلةً فوق الحد، ولا مشكلة أن يُحمّل العامل الفلسطيني في بعض الأحيان فوق طاقته، إذ المهم أنه يَعمل بأجر يومي عالٍ لن يحصّله في الشق الآخر من الوطن!

المسألة الثالثة: مرتبطة بكل من العمال الفلسطينيين والحكومة أو السلطة، فبانهيار الحواجز الاقتصادية، والاتكال الشديد على الواردات من الاحتلال، والذي، مع الوقت، يؤدّي إلى انهيار الحواجز الوطنية، يصبح الهدوء الأمني، وعدم تنفيذ العمليات، ضرورةً ومطلبًا كي لا تتضرر علاقاتنا ومنافعنا الاقتصادية "الشخصية".

المسألة الرابعة: أن الاحتلال يعمل وفقًا لاستراتيجيات وسياسات مدروسة ذات أهداف وأبعاد متعددة لخدمة استقراره، ولخدمة فكرة "الدولة الواحدة يهودية القومية"، فهو يُشغّل الفلسطيني ويربط حياته بالمال، ويرفع الثمن على مَن يواجه أو يقاوم الاحتلال، بسحب التصريح، ومنع الدخول للأراضي المحتلة، ليجبَر العامل المحروم على التعامل مع مقاولين أو سماسرة، أو يلجئه لتقديم خدمات تحت ذريعة رفع الحظر الأمني. والاحتلال في كل ذلك يتّبع معه سياسة العصا والجزرة، ويعمل على برمجة الفلسطيني من خلال مفهوم "تكلفة الفرصة البديلة"، فهو عندما يتّخذ قرار العمل عند الاحتلال يبدو كالذي يخوض مفاصلةً يختار معها التخلي عن مقاومته، والتخلي عن "التحريض"، والتخلي عن تأييد مَن يقومون بمواجهة الاحتلال، وهذه معادلة ضمنية نتيجةً لتبني خيار أن تكون مقبولًا ومرضيًا عنك لتعمل بتصريح في الأراضي المحتلة.

ويؤكّد هذا التوجّه أن نسبة من يعملون بدون تصريح، أي الذين يدخلون بالمغامرة والتهريب، لا تتجاوز 30% من حجم العمال الفلسطينيين لدى الاحتلال، وهؤلاء يختارون المغامرة لوجود منع أمني، أو لأن التصريح سُحب منهم لحالة طارئة، أو بدافع الانتقام من أقارب أو معارف.

وضمن منطق "الحفاظ على الهدوء" في مناطق بعينها، حرِصَ الاحتلال على منح تصاريح عمل، و "تسوية" الأوضاع الأمنية لقطاع واسع من سكان المناطق المحاذية لـ "الخط الأخضر" أو المستعمرات.

ونتيجةً لكل هذا فإن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية يجري في وضح النهار، و تكبر المشاريع الاستيطانية وتتمدّد ليل نهار، والعامل الغارق في عمله بالداخل، والمواطن الذي نزّل الاحتلال عليه خطط الضبط والسيطرة عبر هذا الباب، لا يغيّر موقفه، ولا يهتم إلا إن أُخذت أرضه، وقد لا يحرك ساكنًا.

لا يقلّ عن ذلك أثرًا، العلاقات التجارية بين تجار الضفة وتجار "إسرائيل"، والتي مَنحت قطاعًا من هؤلاء التجار سيلًا من التسهيلات والامتيازات، التي يعمل الاحتلال من خلالها على ربطهم وقطاعاتهم به أولاً، وتقييدهم وضبطهم من خلال هذه "المنحة"، ثمّ يتعدّى ذلك ليوسّع الدائرة لتشمل عددًا كبيرًا من عمّال هؤلاء التجار عبر الاشتراطات الأمنية المباشرة كضرورةِ الفحص الأمني للسماح للفلسطيني بلعمل في منشأة ما، أو غير المباشرة عبر تقييدهم بعمل هو في ذاته مقيّد باشتراطات الاحتلال. ورغم أن العلاقات التجارية بقيت مستمرةً خلال الانتفاضة الثانية إلا أنها في حينه كانت في حدّها الأدنى، بينما هي اليوم أكثر انتعاشًا. ويحرص الاحتلال في كل العقوبات الجماعية أو المحدودة ألا يمس العلاقات التجارية بتضييق، وهذا يدفع بسؤال حول دور الغرف التجارية في صناعة تجارة وطنية أو اقتصاد وطني!

عند الحديث عن مقاومة للاحتلال ومشروعٍ للتحرر فهذا يعني رفض كافة أشكال التعامل معه، ولكن في ظلّ العلاقات المفتوحة الفردية والجماعية، وفي ظلّ ارتهاننا لاقتصاد الاحتلال، والعمل عنده، وتفضيل منتجاته، لا يمكننا أن نتحرر منه اقتصاديًا، ولا يمكننا مقاطعته بشكل تام، إذ هذا يعني الصدام بين تيارين عريضين في المجتمع.

غياب الاستراتيجية والثقافة الوطنية

كل ما سبق يشير إلى وجود ضعف في الوعي، وانعدام لأسس الثقافة الوطنية، باعتبار الثقافة الوطنية هي المسؤولة عن عدم المشاركة في تثبيت المشروع الاستعماري الإحلالي، ومن ذلك عدم الانخراط في العمل بأسواق الاحتلال. هذا الضعف على مستوى المواطن والحكومة معًا ومن قبلهما السلطة الفلسطينية التي تدّعي أنها صاحبة مشروع وطني، ومع ذلك لا تملك استراتيجيةً وطنيةً معلنةً تحمل خططًا بعيدة المدى، لتطوير كافة المجالات الاقتصادية، والصناعية، والزراعية، والعلمية، والإنسانية، والصحية، والعسكرية، ولا تملك استراتيجيةً لاستثمار الفرص، ومواجهة التحديات والتهديدات، فكيف سنتمكن من تعريف المشروع الوطني في ظلّ هذا النوع من الممارسة؟

غياب الاستراتيجية الوطنية ليس شيئًا طارئًا، فالفلسطينيون لم يملكوا استراتيجيةً وطنيةً طوال السنوات الخمسين الماضية، أي منذ 1967، وهذا يشير أيضًا لعدم قدرة الفصائل داخل المنظمة وخارجها على بناء استراتيجية واضحة المعالم، وإلا لتمكّنت من كبح جماح هذا النزف القيمي، أو لتمكّنت من بناء منظومة تسيّج الإطار الثقافي الوطني وتجعل منه مرجعيةً يُحتكم إليها.

تحدثنا عن ثقافتين، ونتحدث عن استراتيجية وطنية، فما هي إذًا الثقافة الوطنية؟ ولماذا قد لا يكون العمل لدى الاحتلال وطنيًا؟

الثقافة الوطنية هي كل ما ارتبط بحب الوطن والدفاع عنه، ومن ثمّ كيف سنجمع بين بناء دولة الاحتلال، وحب الوطن؟ أو كيف سنجمع بين العمل لدى الاحتلال والدفاع عن الوطن إذا كان السياق يفرض عليك أحدهما؟ وإذا لم يكن هناك مَن يغذّي الثقافة الوطنية ويصوغها ليتحول العمال إلى كتلة حرجة أو قنبلة موقوتة، وهو ما يخشاه الاحتلال؟ ستعلو أصوات بأن هناك مَن ناضل، ودفع الثمن مسبقًا في عائلته وآن لهم أن يستريحوا، وهذه الحجج ليست سوى إفلاس آخر لا يبرر منطق الرضى بالعمل لدى الاحتلال، لأن المنطق هنا أعمى أمام سلطان المال.

أما السلطة والحكومة فتحتفيان بإجازة للاستقلال على زيفه وفقدانهم للسيطرة والإرادة في الحكم والاقتصاد، إلا ما يعطيهم الاحتلال إياه مساحةً للمناورة، تكون له فيها أفضلية التحكم.

مَن يصنع الثقافة الوطنية؟

"يُفترض" أن تقوم منظمة التحرير بذلك، لكنها منذ انحرفت أهدافها وتحولت إلى محاصصة لكوادر تنظيمات محدّدة، تبقّى منها فقط رمزيتها، وانعدمت فاعليتها، وكان "يفترض" أن يقود هذا النوع من الصناعة الكوادر الواعية والمثقفة من كافة التنظيمات، الذين بقوا أسرى تنظيماتهم، وأسروا معهم أتباعهم، ثم يأتي الدور الآن على الشباب الفلسطيني في داخل البلاد وفي منافي الأرض، ولكن العصي التي توضع في دواليب أصحاب الرؤى تعيق ذلك، ثم يأتي السؤال عن وعي أبناء الجامعات وثقافتهم، وَهُمُ المتنافسون دومًا على لجان ذات أفق محدود بالحرم الجامعي، وإمكانية أن يقودوا دورًا فاعلًا في تغيير وجه الزمان، وفرض كلمتهم على أولي السيادة أصحاب الجوازات الحمراء!

إذًا نعود إلى طلبة الجامعات، وصناعة التيار الضاغط، ثم إلى المكاشفة والصدام الثقافي الداخلي، كي لا يظنّ أصحاب التحلل من الالتزام الوطني أن ما يقومون به صحيح على إطلاقه.

فهل تتضافر جهود الداخل لتنتظم مع محاولات أبناء فلسطين الأوفياء المغتربين لصناعة استراتيجية وطنية، تعيد الهوية الوطنية للثقافة والسلوك، وتدفع باتجاه تبني طريق واضح للتحرير؟!

[1] داود عودة، الأمم المتحدة: التجارة بين فلسطين وإسرائيل تبلغ أعلى مستوى، العين الإخبارية، 07/25/2022، https://bit.ly/3CgksoR.

[2] العمال الفلسطينية في إسرائيل، الموسوعة الفلسطينية، https://bit.ly/3OUE7Co.

[3] خليل موسى، حسابات مصرفية تثير مخاوف عمال فلسطينيين من انقطاع رواتبهم، إندبندنت عربية، 23/08/2022، https://bit.ly/3OZUVI9.

[4] رندة حيدر، مشكلة العمال الفلسطينيين في إسرائيل، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 5، شتاء 1991، https://bit.ly/3Ngcqm6.

[5] رندة حيدر، المرجع نفسه.

[6] الموسوعة الفلسطينية، مرجع سابق.

[7] محمد غفري، أرقام وإحصائيات: كم يبلغ عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، الحدث، 27/09/2017، https://bit.ly/3oTJx63.

[8] حملة بطاقات BMC سيقودون سياراتهم "الفلسطينية" داخل الخط الأخضر، الاقتصادي، https://bit.ly/3oUGfiT.

[9] رغدة عتمة، بهدف "تعزيز الردع" خطة إسرائيلية لزيادة تصاريح العمل للفلسطينيين، إندبندنت عربية، 17/06/2022، https://bit.ly/3MMOCVG.

[10] تقارير إجمالي الواردات والصادرات السلعية والخدمية بين فلسطين وإسرائيل، جهاز الإحصاء الفلسطيني 1996-2020، و "9.78 مليار دولار حجم التبادل التجاري الفلسطيني في 2022، الاقتصادي، 05/03/2023، https://bit.ly/3NcYGIV.

[11] تحرير: عرين البيروني، إشكاليات الثقافة الوطنية، 24/10/2020، https://bit.ly/42nbAsl.