الصيام.. تأملات في حرية الإنسان

مقدمة

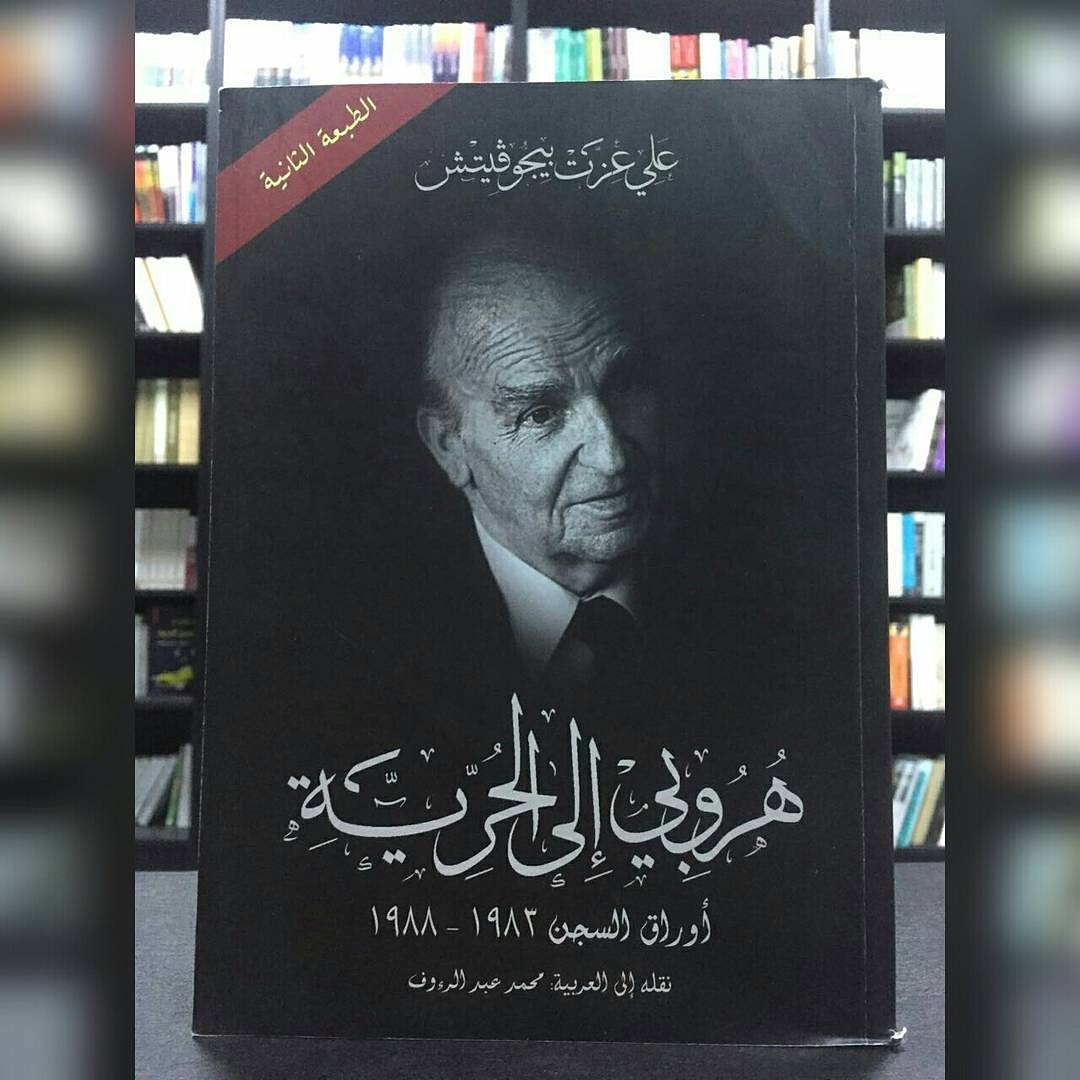

على امتداد أكثر من ألفي يوم وليلة خلف جدران سجن فوتشيا العالية، كان الفيلسوف الإنسان علي عزت بيجوفيتش يقضي حكمًا بالسجن لثلاثة عشر عامًا على خلفية نشاطه الفكري والسياسي في ثمانينيات القرن الماضي.

ورغم أنه يُتصوَّر أن يردع السجن الرجل عن نشاطه الفكري، إلا أنه استمر فيه من داخل السجن ليكون كما أسماه: "هروبي إلى الحرية"، هروبه المجازي إليها، حين لم يتسنّ له الهرب الجسدي. كان ذلك الهروب على شكل تأملات في شؤون مختلفة، انطلق في بعض منها من سياقه الذي كان يعيشه في تلك اللحظة: النضال السياسي، والسجن.

خلال خمس سنوات أمضاها قبل الإفراج عنه، خطَّ بيجوفيتش مجموعةً من التأملات كان بعض منها حول الصيام[1]، واضعًا هذه العبادة في سياق إنساني/ سياسي يمكن من خلال تتبعه استشفاف روحها وفاعليتها في صياغة مفهوم الحرية عند الإنسان المسلم، خصوصًا لدى ربطها بالواقع اليومي المُعاش للإنسان في الحياة المعاصرة، والتي تطغى عليها ثنائية القهر والاستهلاك وجهين لعملة واحدة هي السيطرة. وينطلق هذا المقال من هذه الثنائية في محاولة لفهم الصيام بوصفه فعل إرادة حيَّة، قادرة على تحرير نفسها من سطوة التيار المسيطر، والتحرك داخل الزمن، محققةً غاية وجود الإنسان: إعمار الأرض.

ما بين القهر والاستهلاك؛ سجن متعدد الأشكال

اللافت في تأملات بيجوفيتش تلك أنه ناقش علاقة الإنسان بالصيام على نحو يثير الأسئلة، في محاولة فهم فضاء النفس الإنسانية وطبيعتها وفلسفة الإسلام في تربيتها، دون حصر ذلك بتجربة السجن فحسب.

يقول بيجوفيتش في إحدى تأملاته: "بالنسبة لي، كان الصيام في السجن إثباتًا لكرامتي الإنسانية في الأيام والمواقف التي كان فيها كل شيء حولي ينتهك كرامتي[2]".

وعلى أن السجن في جوهره يقوم على فكرة إشعار الإنسان بأنه مسلوب الإرادة، ومستباح، وهي فكرة يكون فيها جسد الإنسان الساحة الأساسية للمعترك الذي تُصارع فيه الإرادة الحرة طغيان الظالم دفاعًا عن معاني التكريم للإنسان؛ فإن الصيام هنا لا يأتي فقط بوصفه فعل امتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بشكل مجرد، بقدر ما هو فعل يدلل على فلسفة الحرية، حين يُنظر إليه بوصفه فعل إرادة واعية داخل فضاء السجن المحكوم بثنائية من القهر والاستهلاك حسبما يرسمها السجان.

فعلاوة على سلب الحرية بالمعنى الفيزيائي، يحاول السجن فرض سيطرته على روح الإنسان، وقدرته على الفعل والإنتاج والتفاعل مع الحياة -أي قدرته على ممارسة معنى وجوده على الأرض-، مُبقيًا عليه حيًّا بالمعنى البيولوجي ومحاولًا جرَّه إلى التحول إلى كائن استهلاكي فحسب[3]. بكلمات أخرى فإن السجن هنا يستلب من الإنسان سيطرته على زمنه الخاص، ويقولب له زمنًا محكومًا بأنظمة السجن.

يصف الأسير وليد دقة هذه الثنائية بقوله في إحدى رسائله من السجن: "أنت لست مستهدفًا ككائن سياسي بالدرجة الأولى، وأنت لست مستهدفًا ككائن ديني أو كائن استهلاكي تمنع عنه ملذات الحياة المادية، قد تتبنى أي قناعة سياسية تريد ويمكنك أن تمارس شعائرك الدينية، وقد يتوفر لك الكثير من الاحتياجات الاستهلاكية، لكن يبقى المستهدف بالدرجة الأولى الكائن الاجتماعي والإنسان فيك"[4].

يشكل فعل الصيام هنا استردادًا لقوة التحكم بالجسد والزمن، وبسط الإرادة عليهما، ومن ثمّ فهو صوت ذاتٍ إنسانية تدرك سيادتها وتجهر بها في وجه محاولة طمسها. بكلمات أخرى يشكل الصيام -كما الإضراب عن الطعام- سلوكًا فكريًا وسياسيًا يعكس إصرار الإنسان على التمسك بحريته والقتال من أجلها. وهو في السجن أو خارجه، فعل يدلل على اعتراف وإيمان صريح بوجود الله، وقوته، والخضوع له وحده، ومن ثمّ استقاء معاني الانعتاق من هذا الإيمان، وهذا ما يشكّل فارقًا جوهريًا في الصراع على إرادة الذات الإنسانية. هذه الذات التي تكتسب قيمة وجودها من قدرتها على التحرك بحرية داخل زمنها.

استنادًا إلى ما سبق يمكننا القول بأن الوجود الإنساني خارج السجن هو محاكاة للسجن تدور في فضاء أكثر اتساعًا، أشكال الخيارات وأشكال القهر كذلك فيه أكثر تنوعًا وتشكلًا وقدرةً على التنكر بمظهر المألوف المتفق عليه. لذا تصبح مهمة إدراكها والنجاة من الوقوع في فخها أكثر صعوبةً. وفي كلا الفضائين يواجه الإنسان شكليْن مختلفين للسلطة: سلطة السجن، أو سلطة الاستهلاك: الانجرار مع تيار السوق، الدعايات، ثقافة المبالغة المفرطة استهلاكيًا خلال رمضان سواء كان ذلك طعامًا أو لباسًا أو زينة أو ما سواه.

وبالنظر إلى الصيام الذي هو فريضة يمتنع فيها الإنسان بإرادته عن رغباته التي تقوم بها الحياة، فهو فعل واعٍ يريد للإنسان إدراك قدرته على التخلي عمّا يخال أنه لا يستطيع العيش دونه. وهذا التخلي يأتي في سبيل علاقة العبودية لله، وهنا يبدأ شعور آخر بالنمو داخل نفس الإنسان: شعور بالخفة والانعتاق من قيود الأرض.

فالصيام فعل يعيد للإنسان وعيه بإرادته وما تنطوي عليه هذه الإرادة من إمكانيات تحيل إلى القدرة الفاعلة على مواجهة التيار والانعتاق من وهم سيطرته التي تظهر اليوم، بأشكال مختلفة، على أنها السائد المألوف والمتفق عليه بين الناس. وهذه المواجهة، والقدرة على الانعتاق منها هي ما يمكن أن نصطلح عليه: استرداد الزمن.

وإن كان بيجوفيتش قد اختبر السجن ذا الجدران العالية والقضبان الحديدية لخمس سنوات واضحة البداية والنهاية، فإن الوجود الإنساني اليوم يختبر شكلًا أشد فتكًا للسجن، شكلًا سائلًا، لا جدران له ولا قضبان ولا حدود للزمن فيه.

فلا القهر له شكل ثابت يُلمس باليدين، ولا الإغراء بالملذات له شكل واحد يخاطب وعي الإنسان. وكثافةُ جريان هذين الأمرين في حياة الناس قد تحمل معها أحيانًا ذهولًا عن قَدْر ما يملك الإنسان من إرادة، فيسحبه التيار، أي يحرّكه داخل زمنه كيفما تقتضي مصلحة قوة رأس المال.

وقد يصح القول بأن الصيام جاء ليحرر روح الإنسان من سطوة كلا الأمرين (القهر والملذات) ويجعلها فاعلةً في التعاطي معهما دون أن يهزمها القهر فتيأس، أو تستعبدها الملذات فتفسد. بكلمات أخرى يمكننا القول بأن الصيام في جوهره هو جعل الإنسان في حالة استحضار واعيةٍ لإرادته وسيادته على نفسه وزمنه وهو ما قد يغفل عنه في خضم الحياة التي يتصاعد فيها القهر والاستهلاك في آن واحد.

ومع أن الروح هي مكمن الأفعال الحرة الخيِّرة، والتي تحقق معنى وجود الإنسان على الأرض مستخلَفًا لعمارتها، تكمن أهمية ممارسة العبادة التي ترقى بالروح وتحفظها من الخواء.

اللغة مدخلًا لفهم المقصد

بالعودة إلى الأصل اللغوي لكلمة الصيام، نجد أنها حين تنسب إلى الإنسان فهي تعني الإمساك عن شيء سواء كان طعامًا أو كلامًا أو سواه. وإذن في مبنى الكلمة ما يدلل على معناها المراد ممارسته. وبطبيعة الحال فإن الصيام يأخذ معناه الشرعي من نصوص القرآن والسنة النبوية، ليتخذ موقعه ضمن العلاقة التي تربط الإنسان بخالقه، الله صاحب القوة والإرادة والملك، الذي فوق كل شيء، إلى جانب وضعه في سياق زمني واضح المعالم: "وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ".

وعلى أن للغة أثرًا في الفكر، وأن الفكر هو الذي يعطي الممارسة معناها وجوهرها، فإن للتسمية هنا وربطها بحدود زمنية واضحة، رمزية دالة في فكر الإنسان المسلم.

وعليه فإن كون الصيام فعل امتناع عن الشهوات التي تقوم عليها الحياة ضمن توقيت محدد وواضح، فهو محكوم بإرادة الإنسان وقدرته على أن يسترد ذاته، ويكتشف كل مرة قدرته العالية على التخلي والتخفف والتحكم، رغم كل محاولات المؤثرات حوله لترسيخ سيطرتها بادعاء أن حياته لا تستقيم إلا بالكثرة بالمعنى الاستهلاكي، لتخلق حالة مما يمكن تسميته: تخمة الاستهلاك، لتكون نقيض منطق الصيام. ففي زمن قصير نسبيًا -شهر-، تجد تنوّعًا مرعبًا في شكل الاستهلاك: الأطعمة\ الملابس\ الزينة\ المسلسلات وسواها، وتجد كذلك تيارًا من الناس يركض ركضًا محمومًا وراءها ولا يحيط بها كلها، وهذا أسوأ ما في الاعتداء الاستهلاكي -الذي يتخذ شكل الامتاع- على زمن الناس؛ أي على عمرهم وقيمة وجودهم في الحياة. وبالطبع فهذا لا يشكّل إعفاءً للإنسان من مسؤوليته للرفض الواعي لهذه السيطرة الناعمة عليه.

تحرير الزمن الإنساني

إذن فالصيام عبادة تُعيد مركزة العلاقة مع الله لتحضر في الوعي خلال فترة زمنية ممتدة نسبيًا، إذا ما قورنت بعبادة أخرى كالصلاة مثلًا، فيصبح الشعور برقابة الله والتسليم له طاعةً وإيمانًا خلال ساعات الصيام -أي خلال الشرط الزمني الصارم لهذه العبادة- شعورًا حاضرًا بشكل مركزي، وللحضور هنا فعل آخر مرتبط بالتفكر في جوهر هذه العلاقة. وانطلاقًا من هذه العلاقة تتشكل رؤية الإنسان وعلاقته بالعالم وإيمانه برسالته فيه، بين لحظتين زمنيتين: ميلاده وفنائه.

من هنا يمكن استشفاف ما يُراد للإنسان الصائم المسلم تعلمه حين يكون توقيت نزول القرآن الكريم، بكل ما يحمل من زخم فكري، في شهر رمضان المبارك، وارتباط ذلك لاحقًا بعبادة التدبر في القرآن الكريم، وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدارسته القرآن مع جبريل في رمضان. فإذن، تكثيف حضور هذه العلاقة بالقرآن ضمن هذه القطعة من الزمن يحيل إلى خلق حالة روحية عالية قادرة على التحرك في العالم ضمن معايير أخلاقية سامية، وأثر نافع يأخذ حياة الناس لمنحى أكثر كرامةً وإحسانًا، أي يحرر زمنهم من قوة الظلم.

يأتي الصيام ليخلق حالة من التخفف الجسدي والتخلص من الانشغال بشؤون الأكل والشرب، ليحل محل ذلك التربية الروحية الكثيفة الآتية من خلال التفكر في القرآن الكريم، ومن ثمّ بناء الهوية الفكرية للإنسان، وهي التي تلعب دورًا محوريًا في تحركه داخل نسيج الحياة، وما يأخذ على عاتقه القيام به والتفاعل معه.

من اللافت جدًا أن ذكر فريضة الصيام في سورة البقرة، تتبعه مباشرة الآية التي تحض المؤمنين على الدعاء فيقول الله عز وجل: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ".

وعلى أن الدعاء هو مخ العبادة، وهو الفعل الجامع لمعاني اليقين التام بالله، ومن ثمّ الحرية من أيّ سلطة أرضية، فإن اقترانه بالصيام يكثّف حضور فكرة وحدانية الله وقدرته التي تفوق كل شيء، وتعزز في روح الإنسان قدرتَها على تحجيم قوى الظلم ومواجهتها انطلاقًا من تجاوزها لفكرة أنها استثنائية أو متفوقة، إلى فكرة أنها تحت يد الله وقدرته. وهذه الفكرة قد يصح اعتبارها مُؤَسِّسَة لقدرة الإنسان على تحرير زمنه من طغيان قوى الظلم التي تحاول كل الوقت إخضاعه للتحرك ضمن ما ترسمه له، لا ضمن ما يريد هو.

وهنا يمتد الصيام من معنى الامتناع عن الملذات إلى المعاني التأديبية التي من شأنها رفع وعي النفس وحساسيتها تجاه الوجود على مدى واسع يؤثّر في حركة الفرد ضمن نسيج الجماعة، محيلًا إلى اتساع دائرة التأثير الحي على وعي الجماعة بذاتها وحريتها وقدرتها.

وبالاستناد إلى أن "السعي من أجل المتعة والهرب من الألم" هو مبدأ حياة أساسي لدى فلاسفة الفكر المادي[5]، والذي يؤكد على ما هو مشترك بين الحيوان والإنسان، فإن الدين يأتي من خلال منظومة العبادات والمعتقدات ليؤكد على ما يفرّق بينهما، ويعيد مركزة فكرة كبح الرغبات في مواجهة فكرة الاستهلاك الرأسمالية: اخلق رغبات جديدة دائمًا وأبدًا.

وخلق الرغبات يفضي إلى سيطرة ناعمة على أهم مورد في حياة الإنسان: زمنه.

وهنا يأتي الدين لينقذ الروح من المحرقة التي أتت بها الحداثة لتختزل الإنسان في وظيفة إنتاجية-استهلاكية. بكلمات أخرى: سلبت إنسانية الإنسان.

وأعظم ما في إنسانية الإنسان هو اعترافه بالعبودية لله، وهو الاعتراف الذي يستقي منه الإنسان قيمة وجوده وإعماره للأرض، وكذلك شرف أن يرفض احتراق روحه.

وفي جوهر هذا الاعتراف بالعبودية، تتكثف قيمة ومعنى مواجهة محاولات الاستعباد التي يواجهها الإنسان في الحياة المعاصرة، وهي مواجهة تحتاج روحًا عاليةً وقادرة على النظر إلى العالم بعين حرة من النمط.

والصيام هنا على ما يحمل من معاني التخفف والتخلي، والتحرر، وبالنظر إليه ضمن سياقه الأوسع كونه العبادة الأطول زمنيًا في الإسلام، والمرتبة على نحو يعكس علاقةً دقيقةً بين الإنسان والزمن، تبدأ في مراحل مبكرة من فكرة تنظيم هذه العلاقة على نحو مستدام. وعلى أن النصوص الدينية جاءت دائمًا في سياق التأكيد على الفضل المضاعف للأعمال الخَيِّرة في رمضان على سائر الأوقات الأخرى، فإن هذا يلهم الإنسان نحو ما يمكن تسميته: ابتكار النية، أي إضمار نية صالحة في كل عمل يقوم به. وبالرجوع إلى تسلسل تهذيب النفس في زمن رمضان، وغايات هذه العبادة على صعيد الإرادة والسيادة على الذات، والوعي بالزمن شرطًا لصلاح هذه العبادة، يمكن الوصول إلى أن ذروة سنام الخير تأتي بعد هذا التسلسل في قدرة الإنسان على التصدي للطغيان.

الرحلة إلى بدر.. الروح والسيف

بالنظر إلى غزوة بدر، الفعل السياسي المؤسِّس لمستقبل الجماعة المسلمة، سيكون من المدهش التدبر في زمن ما قبل الغزوة؛ أي في خمسة عشر عامًا ما بين البعثة والهجرة وصولًا إلى القتال. نجد أن الجيل الأول من الصحابة الذي تلقى التربية الإسلامية على نحو متسلسل وتراكمي خلال تلك السنوات، وصل إلى اللحظة الحاسمة: لحظة القتال لاسترداد الزمن. من هنا تمامًا يمكن للإنسان أن يخلُص إلى واحدة من حِكَم الإسلام في ضبطه الدائم للعبادات بتوقيت محدد وواضح.

تعدّ لحظة القتال تلك على المستوى السياسي لحظةً مؤسِّسة لبناء الدولة الإسلامية في المدينة، لكنْ، على مستوىً مجهري يمكن القول بأنها كانت لحظةً جامعةً، فهي على نحو ما أقصى استثمار يمكن أن يصل له الإنسان في سعيه لتربية نفسه خلال رحلته الإيمانية، والتي تشكّل أرضيةً أساسًا لممارسة فعل إعمار الأرض أو الاستخلاف.

إن توقيت بدر، في شهر رمضان، يمكن أن يدلّ لا على سلوك سياسي فحسب، بل أيضًا على ما يمكن أن يفعله الحضور الروحي العالي المتحقق بخفة الجسد، فنجد أن أحداث هذه الغزوة جمعت بين فعلِ بذْلِ الأسباب على الأرض بالتدبير والتخطيط والعمل، وفعل التسليم لله، لوحيه والتوكل عليه، واليقين به؛ دون أن يختل الميزان بين الفعلين.

وإذا ما قلنا بأن الصيام على الصعيد الفردي هو ثورة على سيطرة الرغبات، فإنه حين يخلق تحركًا جماعيًا ثائرًا على الظلم داخل الزمن، فهو يقول شيئًا عن إرادة هؤلاء الثائرين ورؤيتهم للقادم ومدى إمكانية استرجاعهم للزمن المسلوب.

واسترجاع الزمن هنا يمكن فهمه على أنه التحرك الحر داخل الزمن بمقدرات كاملة، غير خاضعة لسطوة قوى الظلم.

بأخذ بدر مثالًا، فإن حرمان المسلمين من ممتلكاتهم ومقدّراتهم التي كانت في مكة، خلق تحديًا في قدرتهم على الاستثمار داخل الزمن في بناء الدولة، ولو لم يتخذوا خطواتهم في استرجاع مالهم، ثم لاحقًا لذلك في قتالهم لقريش، لظلوا متأخرين زمنيًا، ومن ثمّ أقل قوةً، وأقل قدرةً على النهوض بالمشروع السياسي الذي بدؤوا به داخل المدينة المنورة.

بهذا المعنى، فإن استرداد الزمن هنا يحيل إلى فكرة القدرة على التقدم خلاله وبسط معاني القوة والتقدم الذاتية على القوى المحيطة. هذه القدرة تحيل إلى النصر؛ حقيقة ومجازًا.

وعلى أن غزوة بدر كانت فاتحة اللحظات السياسية الحاسمة في التاريخ الإسلامي، فإنها أيضًا تجلٍّ واضح لفلسفة الإسلام في تربية الإنسان على صعيده الفردي، إذ يرفع وعيه وحساسيته تجاه الوجود إلى مستوى عالٍ من النباهة والذكاء في التدبير، إلى جانب ترسيخه لقيمة المسؤولية تجاه الجماعة وسمو الغاية في البذل في سبيل نجاتها وحماية مستقبلها.

من هنا يبدو عاليًا ونبيلًا تدفق الروح الثائرة لدى المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك مثلًا، كونه سلوكًا ثوريًا جماعيًا تلقائيًا نابعًا من إرادة حرة لأجساد عزلاء إلا من إيمانها، تريد استرداد زمن المسجد وتحريره، دون أن تلتفت إلى أي تثبيط.

بكلمات أخرى: هي مواجهة قوة طغيان تعتدي على زمننا نحن، الفردي والجماعي، وتأخذ هذه المواجهة أحد أكثر وجوهها حضورًا في رمضان كونه التوقيت الذي يأتي لإعادة ترتيب العلاقة بين الإنسان وزمنه، فيضبطها ويدفعها باتجاه التحرك الفاعل لحماية ذاتها.

وهذا كله تأمل يحتاج مزيدًا من البناء عليه على نحو أكثر عمقًا وفاعليةً ليصح أن يكون مُحيلًا إلى ثورة بالمعنى الكبير؛ بمعنى يحاكي بدر مثلًا!

وما هذه إلا محاولة فهم..

[1]خطَّ بيجوفيتش تأملاته الفكرية التي صدرت لاحقًا في كتابه "هروبي إلى الحرية- أوراق السجن" 1983-1988".

[2] انظر: هروبي إلى الحرية، ملاحظة 2529، ص65.

[3] للاستفاضة في هذه الفكرة يمكن مراجعة "صهر الوعي" للأسير الفلسطيني وليد دقة.

[5] انظر الإسلام بين الشرق والغرب/ ص95.