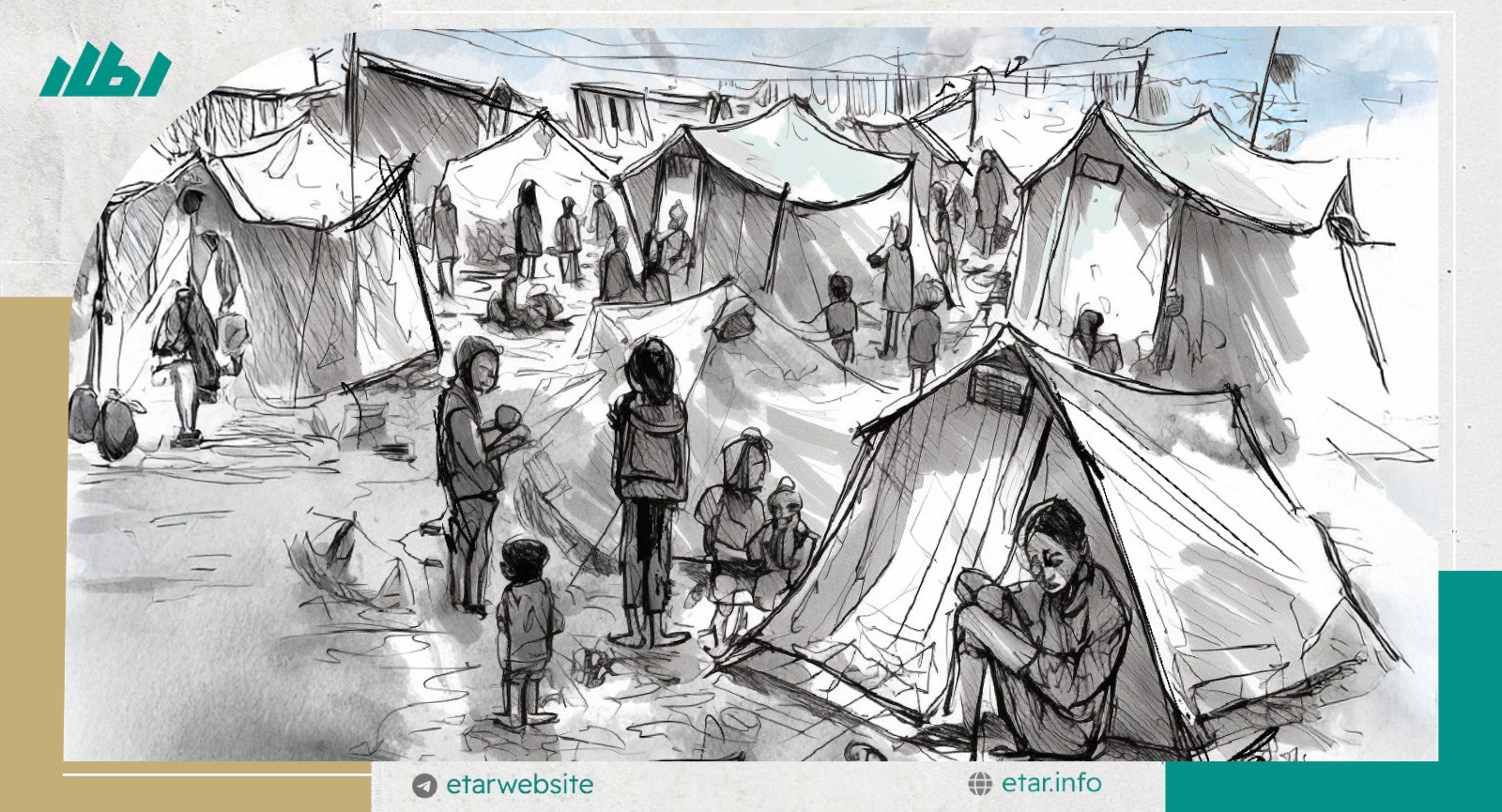

النزوح المرّ.. ماذا يقول الغزيون عن نزوحهم المفتوح؟

تذهب مواسم الزيتون وتعود، تنتهي سنوات وتبدأ أخرى، تتغير الفصول، يتبدل التوقيت الصيفي والشتوي، بينما النازح لم يعُد إلى بيته... لا مكان، لا استقرار، لا أمان، لا مال، لا تعليم، لا ولا ولا... كثيرة هي اللاءات في حياة الغزيين هذه الأيام، وإن أردنا اختصارها، يمكننا القول "لا حياة"...

تغيرات لا نهاية لها طرأت على حياة سكان قطاع غزة تحت وطأة الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها منذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2023، خاصة أنها تأتي في ظل نزوح قسري للسواد الأعظم من المواطنين الذين أجبرهم الاحتلال على ترك بيوتهم والتنقل من مكان إلى آخر مدعيًا تخصيص "مناطق إنسانية" تمثل مساحتها 10% فقط من مساحة القطاع، لكن الحقيقة أن القتل يلاحق النازح أينما حل.

لا شك أن النزوح يترك آثارًا على مجتمع يعاني صنوفًا شتى من العذاب، يغير الكثير في الفرد والجماعة، ويفرز ظواهر جديدة، سلبية وإيجابية، ومهما حاول الناس التعايش مع الألم يظهر في طريقهم ما هو أكثر إيلاما...حياة المجتمع الغزي في ظل النزوح والإبادة هي موضوع السطور التالية...

عن النزوح والنازحين

يختلف النزوح عن الهجرة في كونه انتقالاً من مكان إلى مكان داخل البلد الواحد وليس إلى بلد آخر، وفي الحالة الغزية اقتصر النزوح على القطاع فقط، لا على فلسطين كاملة.وفق آخر إحصائية أصدرها المكتوب الإعلامي الحكومي في كانون الأول/ ديسمبر 2024، بلغ عدد النازحين مليوني إنسان.

اعتاد الغزيون فكرة إخلاء بيوتهم في أوقات الحروب، إما بسبب خطورة المكان، أو لأن قوات الاحتلال هددتهم بقصف البيت أو بيت مجاور، لكن الجديد هذه المرة، أن الإخلاء بدأ بمناطق كاملة، وفي اليوم السابع من الحرب أظهر الاحتلال نواياه الحقيقية، فأصدر أوامر إخلاء لمدينة غزة وشمالها بالكامل، أي أن 1.78 مليون فلسطيني عليهم أن يغادروا بيوتهم نحو محافظات الوسطى وخان يونس ورفح.

أجبر الخوف بعض الناس على التوجه جنوبًا، ومع ذلك استهدفت طائرات الاحتلال سيارات بعض النازحين وأوقعت بينهم الشهداء والجرحى. آخرون رفضوا النزوح رفضًا قاطعًا، رأوه تنفيذًا لمخطط تهجيرهم، لكنّ كثيرًا منهم تراجعوا مع اشتداد الخطر واقتراب قوات الاحتلال منهم.

نحو 800 ألف إنسان لم يبرحوا النصف الشمالي من القطاع، هؤلاء يؤكد بعض المتخصصين أنهم صدموا الاحتلال بعدما ظن أن إفراغ غزة سهل.يتنقل الصامدون شمالاً بين البيوت والمناطق حسب درجة الخطر فيها، ويفعل مثلهم النازحون جنوبًا الذين أدركوا أن الخطر لا ينتهي عند حدود مدينة معنية.

يقول أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الإسلامية بغزة د. وليد شبير إن الحرب أنتجت الكثير من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية، منها الإيجابي والسلبي، وهذا أمر طبيعي الحدوث في مجتمع يعيش إبادةً منذ أربعة عشر شهرًا، مضيفا: "خصوصية قطاع غزة بوصفه قطعة جغرافية صغيرة تتشابه مناطقها في كثير من العادات والثقافات، يجعل تأثير الحرب عليها خاصًّا بها ومختلفًا عن تأثيره في أماكن أخرى، ولكن من المؤكد أننا سنواجه المزيد من الظواهر التي يلزمها تخطيط استراتيجي للتعامل معها، ومن أهم تلك الظواهر زيادة عدد الأيتام، والأرامل، والناجي الوحيد، والإعاقات الناتجة عن الإصابات، والمشاكل النفسية".

ويوضح أن من أبرز إنتاجات الحرب، النزوح، بكل تفاصيله، سواء كان نزوحًا داخل غزة والشمال، أو في الوسطى والجنوب، ولو كان في مراكز إيواء أو خيام أو بيوت، خاصة أنه يأتي في إطار حرب إبادة، وقد طالت مدته، ما جعل آثاره تظهر بوضوح".

ومن الجدير بالذكر، أن أماكن الإيواء بحد ذاتها مشكلة، فهي هدف شبه يومي للاحتلال، الذي استهدف 214 مركزًا، وارتكب فيها العديد من المجازر، أما الخيام فإنّ 110 ألف منها مهترئة ولا تصلح للسكن فيها.

يقول شبير: "ربما أول مشاكل النازحين ظهورًا هي مشكلة السكن، فقلما يكون مناسبًا، غالبًا يسكنون الخيام، أو مراكز الإيواء، أو يتكدسون في بيوت الأقارب، وهذا يتبعه مشاكل أخرى منها الخلافات مع المحيط الجديد".

من مشاكل أماكن الإيواء، الطقس، حارًا كان أو باردًا، في الصيف يكاد الحرّ يلهب أجساد الناس، وخير شاهد على ذلك الأمراض الجلدية التي انتشرت في الصيف ولم يجد الأطباء تشخيصًا واضحًا لكثير منها.

أما في الشتاء، فالبرد القارس يقتات على أجساد المواطنين، خاصة في الخيام، لا يمكن وصف برودة المياه في الخيام ليلاً وفجرًا، ما دفع البعض للبحث عن فتاوى تجيز التيمم، وطبعًا توفير الغاز والكهرباء للتدفئة ليس سهلاً، لذا يلجأ البعض للحطب والفحم رغم أضرارهما الصحية، وخطر اشتعال الحرائق بسببهما.

يبين شبير: "يتبع تغير مكان السكن، صعوبة التأقلم مع المكان، فالإنسان بحاجة لبيته ومحيطه ومكانه الذي اعتاد عليه واستقر فيه".حاجة النازح لبيته، والحنين القاتل لمدينته، شعورٌ لا يفهمه إلا من جرّبه، وممّا يدلل على عمق هذا الشعور، كثرة الشبان الذين استشهدوا أثناء محاولتهم العودة إلى غزة، أعماهم الشوق للأرض عن جنود يترصدونهم بكل أنواع العتاد، فظنوا أنهم قادرون على اجتياز نقاط تمركز الجنود بين النصفين الشمالي والجنوبي.

لماذا النزوح مرّ؟ هل لأن الإنسان يفقد كل شيء؟ بيته وذكرياته وحياته؟ أم ثمة أسباب أخرى؟الأسباب كثيرة، الجانب العاطفي منها كبير، لكن أيضا أشكال المعاناة الملموسة لا حصر لها، يعيش الناس معًا، يتكدسون في مساحات ضيقة، تزدحم غرفة واحدة بأقارب بدرجات مختلفة، حتى من لا تجمعهم علاقة ولا سابق معرفة، قد تجمعهم غرفة صفية في مدرسة، هكذا هي الحياة في الخيام ومراكز النزوح وحتى البيوت.

يفقد الناس خصوصيتهم تمامًا، تكثر الخلافات بينهم، تتعثر أعمالهم بسبب هذا الواقع، يخسرون صحتهم، يجدون أنفسهم مجبرين على نمط حياة لم يجربوه من قبل، حطب، عجين، غسيل يدوي، وانضباط بمعايير المكان الذي لجأوا إليه. هذا الانضباط يكون أكثر وضوحًا عند النازحين في بيوت معارفهم، مواعيد النوم والاستيقاظ وأعمال المنزل ومواعيد الطعام والشراب، ويجدون أنفسهم مضطرين لبذل المزيد من الجهد ليكونوا "ضيوفًا خفافًا"، لكن هذه الخفة تصبح مستحيلة مع طول المدة، وفي المقابل، يعاني أصحاب البيوت من بقاء الناس في بيوتهم لفترات طويلة، ومهما كان الضيف والمُضيف على قدر من الأخلاق والوفاق، يُمكن أن تظهر خلافات بينهم، وقد انتهى نزوح كثير من الناس في بيوت معارفهم بسبب اشتداد الخلافات.

ويوضح أن التشتت يطال العلاقات الأسرية أيضًا، فقد تنقسم الأسرة في أماكن نزوح مختلفة، مثلاً ينزح الرجال في مدرسة، والنساء في بيت للأقارب، أو يبقى جزء من الأسرة في النصف الشمالي وينزح الجزء الآخر جنوبًا.

في الفترات الصعبة كالتي نعيشها، تمر المجتمعات بمشاكل اقتصادية كثيرة، يوضح شبير: "الوضع الاقتصادي العام تغير، زاد الفقر، وتغير وضع البعض في ظاهرة تُسمى فقر الأثرياء وغنى الفقراء، ولها انعكاسات اجتماعية على المجتمع، بالإضافة إلى البطالة، والغلاء، والاحتكار، ونقص الموارد، والاعتماد على المساعدات الخارجية، وكل هذا ينهك عجلة الاقتصاد".

"يُضاف إلى ما ذكرناه، مشاكل في الاندماج مع ثقافة المكان الجديد، لكن هذه المشكلة قلّما تظهر في قطاع غزة، فمحدودية مساحته قلّصت الفوارق الثقافية بين مناطقه، ومع ذلك تظهر بعض الخلافات الناتجة عن التمييز في محافظات الوسط والجنوب"، وفقًا لشبير.

ويتحدث عن مشكلة أظهرتها الحرب بقوة، لم يشعر بها الغزيون منذ سنوات، وهي غياب الأمن، فالحرب تساهم في نشر الفوضى، والعنف، والسرقات. هذه واحدة من أكثر ما يثير الحسرة في نفوس المواطنين، فغزة التي كنا نمشي فيها دون ذرّة خوف، تغيّرت علينا، كانت المرأة تعرف أنها لن تواجه خطرًا لو اضطرت للخروج بمفردها قبيل الفجر، أما اليوم فالخطر يطال المرأة والرجل أيضا في وضح النهار، لا عجب إن سمعت بائعًا يخبرك أن لصًا أخذ بضائعه بعدما أشهر سلاحه الأبيض، أو شابًا يقول إن هاتفه النقال سُرق في منطقة مزدحمة.

ويلفت إلى أن التعليم من أكثر القطاعات تضررًا، يصعب على الطلبة مواصلة التعلم، لتوقفه في منطقتهم، أو لعدم قدرتهم على الدراسة بسبب واقعهم الجديد وما فيه من مهام صعبة مثل نقل المياه والحطب والبحث عن عمل، مبينًا أنّ لتوقف العملية التعليمية أثر سلبي كبير يتمثل في انخفاض نسبة المتعلمين في المجتمع الفلسطيني بالقطاع.

وبالحديث عن التعليم، يتطرق شبير لحال الأطفال في ظل الإبادة، يوضح: "تكثر المشاكل النفسية عندهم، ويفقدون الاستقرار العاطفي، خاصة مع فقدان نسبة كبيرة منهم لشخص أو أكثر من عائلاتهم، بالإضافة إلى لفقر والمشاكل الصحية الناتجة عن الضرر الكبير في المنظومة الصحية، وسوء التغذية، والأمراض المعدية التي تنتشر بين وقت وآخر، ولهذا آثار بعيدة المدى على الأطفال أنفسهم، وعلى مجتمعهم الذي سيكبرون فيه حاملين تلك الآثار".

ويذكّر بأن الآثار الصحية والنفسية لا تتوقف عند الأطفال، بل تطال المجتمع كاملاً.

أحد شباب العائلة، لم يبلغ العشرين، زار الطبيب لأنّ يده تؤلمه بسبب حمل جالونات المياه، فوجد الطبيب يكلم نفسه بسبب المريض الذي سبقه: "شاب صغير مش قادر يفرد ظهره! الله يعينهم ويعننا على هالحياة".

شاب آخر أجرى عملية في أربطة الركبة قبيل الحرب، الآن يشعر بتدهور كبير، تتكرر الآلام القديمة، ولكنه لا يفكر بزيارة الطبيب يأسًا من الواقع، يعرف أنه سيتجاهل توصيات الطبيب وسيستمر بالمشي لمسافات طويلة وحمل الأوزان الثقيلة.

شابة في بدايات العشرين تحمل كيس أدوية لمشكلة في الأعصاب قال الطبيب إنها نفسية المنشأ، وأخرى ثلاثينية كانت تساعدها عاملة منزلية في أبسط أمور البيت قبل الحرب، لكنها اليوم تعجن وتغسل وتجلس على الأرض، أخبرها الطبيب أنّ آلامها ناتجة عن انزلاق غضروفي لكن لا سبيل للتأكد لعدم توفر أشعة رنين مغناطيسي، كتب لها أدوية وأوصاها بالراحة، لم تجد الأدوية في الصيدليات ولم تحصل على فرصة للراحة.

ويرى شبير أن الإبادة خلقت تعاونًا بين الناس في تفاصيل كثيرة، منها التعاون في المهام الخطرة مثل إسعاف الجرحى وإخراج المصابين والشهداء من تحت الأنقاض وفي توفير الطعام ونقل المياه.

هذا التعاون وإن بدا في ظاهره إيجابيًّا، إلا أنه يخلّف آثارًا نفسية صعبة على كثير من المواطنين، فالكل صار بحاجة إلى المساعدات، حتى من يملك المال، ينتظر طرود المساعدات لشحّ السلع في الأسواق.

لا أنسى نظرات سيدة التقيتها في إحدى محطات النزوح، عندما جاءتها صغيرتها ذات السنوات التسع مبتهجة: "ماما هاتي طنجرة، عمو حكالي ليش جايبة صحن صغير"، تتحدث الطفلة عن تكية قريبة تطهو الأرز، ردّت الأم بصوت خافت: "خدي طنجرة"، وبعد ذهاب ابنتها علّقت: "مبسوطة على الرز! شو يفهمها إنه عمرنا ما احتجنا مساعدة".

ومن تناقضات إفرازات الحرب أن البعض يشارك طعامه مع الآخرين رغم حاجته له وصعوبة الحصول عليه، وعلى العكس قد تثور الأحقاد في نفوس البعض لعدم قدرتهم على توفير الطعام والدقيق بينما غيرهم حصل عليه، بحسب شبير.

هذا التناقض نراه بوضوح في حياتنا اليومية، نتقاسم الدقيق في ذروة نقصه، بينما نسمع عن عجوز يحمل كيس دقيق مبتهجًا لأنه سيطعم أهله، لكن شبابًا يقتلون فرحته بسرقة الكيس بعد الاعتداء عليه بالضرب.

ويقترب هذا الكلام من وصف قريبتي في غزة لحال بعض الناس: "كل شخص يبحث عن مصلحته، ويفكر كيف يستفيد من الآخرين، ويرى كل شيء حقه كونه يتعرض للموت، صار الناس أنانيون، لا تعاطف ولا شفقة ولا رحمة، لأنّ كل شخص يظن أنّه صاحب المعاناة الأصعب".

تقول وقد عانت الجوع والخوف واقترب منها الموت مرات كثيرة، ومع ذلك يُصغّر البعض معاناتها لأنها لم تخرج من بيتها: "كأننا في منافسة، والفائز من عانى أكثر، صحيح أنني لم أنزح، لكن الدبابات تمركزت أمام بيتي، دخل الرصاص بيتنا وأصاب عددًا من أفراد الأسرة، رأينا الموت حقًا".

مع كل هذا، فإن اعتياد الغزي على الظروف الصعبة جعله قادرًا على التأقلم معها حتى لو لم تعجبه، لذا فإنه يستمر بالحياة في أغلب أشكالها، فمن عجائب غزة أن تسمع ضجيجًا من مدرسة، فيتضح أنه عرسٌ لشاب وفتاة نازحين فيها.

لكن هذا لا يروق لكلّ الغزيين، يراه البعض مبالغة في التأقلم، خاصة لو جري تصوير حفل الزفاف ونشره بطريقة توحي لمن هم خارج القطاع أن الحياة فيه تسير بنحو طبيعي، بالإضافة إلى اعتراضات كثيرة على نقاط أخرى، منها صغر أعمار كثير من العرسان، وإقبال بعض الشباب على الزواج استغلالاً لنقص تكاليفه حاليًّا، وقبول بعض الأهالي بتزويج بناتهم بطريقة تصغّر منهن، فتلك عائلة زوّجت ابنتها مقابل النزوح في بيت الأنسباء بدلاً من المدرسة التي يقيمون فيها.

يُقبل البعض على الزواج، ويرفضه آخرون، فيما فئة ثالثة تقف في الوسط، توافق بشروط محددة ترى أنها تجعله منطقيًّا في هذه الظروف، فمثلا أختان في سن الزواج رفع والداهما شعار "لن نزوجهما خلال الحرب"، لكن بعدما انقضت السنة الأولى من الحرب، وجدت العائلة أن الوقت يمضي من عمر الشابتين، فوافقت على تزويجهما، ولكن على أن يكون المهر وفق العادات، وأن تطول الخطبة قليلاً عسى الحرب تنتهي، وعندما يحين وقت الزفاف يكون الاحتفال بسيطًا يحترم المكلومين، لكن في ذات الوقت يليق بأحلام العروستين، مثلاً جلسة عائلية ضيقة مع وليمة غداء في مكان جيد.

بهذه التفاصيل وغيرها، انقلبت حياة الناس رأسًا على عقب، فلو تحدثنا عن شكل يوم الفلسطيني قبل وبعد تظهر فوارق ضخمة.

سابقًا، يبدأ اليوم بإفطار عائلي، يخرج بعده الأب إلى عمله، وربما الأم أيضًا، ويقصد الأطفال مدارسهم، يستمتعون بالمشي إن قصرت المسافات، ولو طالت فالسيارات موجودة، الغداء متوفر، بسيطًا كان أو أكثر، يمكن طلبه من مطعم ما، أو الاستغناء عنه والاكتفاء بالأصناف الموجودة في الثلاجة، الفواكه كثيرة من خير البلاد، والحلوى والتسالي سهلة المنال، البيت واسع يتفرق فيه أفراد الأسرة، أو يجتمعون في غرفة الجلوس، ربما يتفقون على نزهة إلى لشاطئ أو إلى أيّ مكان، والتكلفة ليست عائقًا، فبإمكان الغزي أن يتنزه دون أن يدفع قرشًا واحدًا.

أما اليوم، وما أدراك ما اليوم، يبدأ الصباح بتوفير الأساسيات، المياه، والطعام، وربما الحطب، الذهاب للسوق مشيًا على الأقدام، والمحظوظ من يجد عربة كارو توصله، ورحلة بين الجمعيات على أمل الحصول على أيّ مساعدة، يشارك في ذلك الكبار والصغار، قد يفعلون ذلك على بطن خاوية لعدم وجود خبز للإفطار، وفي نفس الوقت تنهمك النساء والفتيات في العجن والخبز لو كنّ يملكنّ الدقيق، وعليهن أيضًا مهمة غسل الملابس، ثم يكون الغداء غالبًا من المعلبات التي تدخل القطاع ضمن المساعدات، والتي تباع عادة بأسعار عالية، التسالي لا وجود لها تقريبًا، الخضروات والفواكه باهظة الثمن، أما اللحوم فنسيها الناس، ولا مكان للنزهات.فوارقٌ كثيرة لكن لا يتسع المجال لذكرها، لكن يجب القول إنها طالت كل الشرائح المجتمعية.

إقبالٌ على التعليم ولكن...

بالعودة إلى التعليم، فثمة محاولات لإنعاشه، أطلقت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا برنامجًا تعليميًّا عبر الإنترنت، وكثرت المبادرات المجانية، ودخلت على الخط الدروس مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى مدارس مصغرة في أكثر من مكان في القطاع.

الإقبال على التعليم واضح، لكن هل هو ممكن في هذه الظروف؟ تخيل أن تدرس في خيمة في الشارع الذي لا يهدأ صوت الناس فيه، أو في غرفة فيها كل أفراد العائلة.

ليس هذا فقط، القرطاسية شحيحة في الأسواق، وأسعارها مرتفعة، مثلاً ثمن الدفتر ذي الأربعين ورقة تضاعف أربع مرات، هذا إن وُجد، لذا تشتري بعض العائلات القرطاسية لطلبة الثانوية العامة فقط، وصار بعض الطلبة يكتبون بالرصاص ليتمكنوا من مسح المكتوب واستخدام الدفتر مرة أخرى.

أما كون التعليم عن بُعد، فهذه عقبة أخرى، يحتاج إنترنت وحواسيب أو هواتف ذكية، وكهرباء لشحنها، الإنترنت بطيء جدًّا، والحواسيب والهواتف تناقصت بسبب فقدها أثناء النزوح أو تعطل بعضها إذ لا سبيل للصيانة بسبب شحّ قطع الغيار وغلاء الموجود منها، أما الشحن فيكون في أماكن محددة بتكلفة شيكل للهاتف واثنين للحاسوب المحمول، ولأن الطاقة الشمسية هي مصدر الكهرباء حاليًا، فإن الشحن يتوقف أو يزيد سعره في أيام الشتاء التي لا تسطع فيها الشمس، ومن الجدير ذكره أن أغلب العائلات فيها أكثر من طالب، ما يعني تضاعف التكلفة على الأهل.

مشكلة الحواسيب تحديدًا، دفعت بعض الطلبة الجامعيين لتغيير تخصصاتهم الجامعية التي تعتمد دراستها على الحاسوب.زاوية أخرى من مأساة التعليم تتمثل في أن الطلبة المنقطعين عن التعليم حاليا، أو من يدرسون عن بعد، هم نفسهم الذين درسوا عن بعد وقت جائحة كورونا، تقول لي صديقتي: "ابني درس في المدارس الصفين الثاني والثالث فقط، كنت أجهزه ليكون من المتفوقين بسبب ذكائه، لكن ما الحلّ الآن! والأصعب أننا نسكن منطقة خطرة في غزة، الناس فيها قليلون، يعني ابني لم يدرس بانتظام ولم يختلط بالناس لا كبارًا ولا صغارًا".

مهما بلغ اهتمام الطالب بالدراسة، فإن أعباء الحياة الحالية تشغله عنها كثيرًا، منها غسل الملابس يدويًّا، والطبخ على الحطب، وحمل المياه ونقلها لمسافات، وشراء احتياجات الأسرة، وغير ذلك من المهام المُوزعة بين الذكور والإناث.

الأسوأ حظًّا هم طلبة الثانوية العامة، يعانون كل ما سبق بينما عليهم أن يستعدوا لاختبارات قريبة تُشكل نقطة فاصلة في حياتهم.

قتل الاحتلال 12780 طالبًا وطالبة، و755 معلمًا ومعلمة، و146 عالمًا وأكاديميًّا وأستاذًا جامعيًّا وباحثًا، وبلغ عدد من حرمهم من التعليم 785 ألفًا.

أسماء مصطفى معلمة لغة إنجليزية في مدرسة أساسية للبنات، تعمل في التعليم منذ 15 عامًا، في بداية الحرب نزحت في مدرسة بخان يونس، وكان نصيبها أن تكون إقامتها في المكتبة المدرسية، حيث الكتب التي تهوى البقاء بينها، وهي التي كانت أمينة المكتبة في المدرسة التي تعمل بها، ومن هنا جاءتها فكرة التطوع لأجل الأطفال.

قبل انتهاء الشهر الأول من الحرب، بدأت بسرد القصص الموجودة لثلاثة أطفال، وتطور الأمر لمبادرة واسعة درّبت لأجلها فريقًا خاصًّا، وخلالها توفر للطلبة بعض القرطاسية والمستلزمات، وكلما نزحت، حملت معها سبورتها وفكرتها لتجمع الأطفال حولها في مكان نزوحها الجديد، لتعليمهم وتهذيبهم وتصحيح سلوكياتهم وتطوير مهاراتهم الحياتية.

ترى أسماء اهتمامًا كبيرًا بالتعليم خلال الحرب، فالأطفال المشتاقون لمدارسهم يتوقون لحضور الجلسات التعليمية ويدركون قيمة الكتاب والقلم والدفتر، والأهالي يحبون رؤية أبنائهم منغمسين في العملية التعليمية بدلاً من الانهماك في مهام الحياة الصعبة كنقل المياه وجمع الحطب.

رأت هذا الشوق في مواقف مختلفة، منها رد فعل أُم عندما كانت تخبر الأهالي في أحد مخيمات النزوح بخان يونس أنها مستعدة لتعليم أطفالهم، أمسكتها تلك الأم من كتفيها وأخذت تبكي وتردد: "وينكم عني؟ كم أدفع لك؟".

ومن تعاملها مع الأهالي في الحرب، توضح: "المجتمع الغزي بات أكثر إدراكًا لقيمة التعليم، حتى أنه يضع الحق في التعلم في أساس هرم الاحتياجات، يراه واحدًا من أساسيات الحياة في ظل الإبادة".

تقول إن التعليم حق للطفل، وحق للمعلم الذي يريد أن يمارس مهنته الإنسانية، وقد نجح المعلم الفلسطيني في استنهاض عقول أبناء مجتمعه قدر المستطاع، لكن لا يمكن القول إن عجلة العملية التعليمية دارت، فهي ما تزال متوقفة إلا من أعمال فردية ومؤسساتية مجتمعية لا تفي بحاجة المجتمع ولا تسد شيئًا يذكر من الاحتياج الحقيقي.

وتبين أنها تعتمد على التعليم باللعب، يظن الطفل نفسه ذاهبًا للعب، لكنه في الحقيقة يتعلم، لافتة إلى أن جزءًا من جهود المعلمين تذهب إلى التفريغ الانفعالي لأن الطفل ما يزال يعيش الصدمة.

مهنة جديدة: استخراج الجثث

من أهم الأسس لأي مجتمع، الاقتصاد، فكيف يكون حال مجتمع بلغت خسائره المباشرة بسبب الحرب 37 مليار دولار وفق آخر الإحصائيات؟ يقول المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر: "الحرب ألغت الطبقات تقريبًا، الكل سواسية في المعاناة، فأغلب الناس صاروا فقراء وفق معيار الحد الأدنى للأجور (1850 شيكل)، فقبلها كان الفقراء 80% تقريبا، واليوم صاروا 98%، هذا إن لم يكن كل سكان القطاع فقراء".

ويضيف: "دائما نقول (ناس طلعت وناس نزلت)، لكن في الحرب يمكن القول: (كل الناس نزلت)، نزلنا جميعًا إلى مرحلة الفقر المدقع، وأغلب من (طلعوا) هم تجار الحرب"، متابعًا: "بعد الحرب، سيُعاد تشكيل هذه الطبقات، سيتمكن البعض من بناء أعمال وأموال، سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، وهذا سيتشكل وفق الواقع الجديد للقطاع، والذي لم تضح معالمه بعد".

ويبين أنه مما يزيد الأمر سوءًا، فقدان الكثير من الأسر لمعيلها الوحيد، ووجود فئات غير قادة على توفير احتياجاتها مثل الأطفال الذين فقدوا عوائلهم.تقول الأرقام إن أكثر من 35 ألف طفل يعيشون دون والديهما أو أحدهما، وزاد عدد الأرامل عن 12 ألف أرملة.

ويوضح أبو قمر أن التغيّرات الكبيرة في المجتمعات تُحدث تغييرًا في فرص العمل، فالحرب أوقفت بعضها، وقضت على البعض، في المقابل ثمة مهن قديمة ظهرت على السطح مجددًا، وأخرى جديدة تمامًا.

من المهن الجديدة التي أفرزتها الحرب، غسل العملات المهترئة، وشحن الهواتف المحمولة والبطاريات، ومهنة الحطّاب التي ظهرت من جديد لحاجة الناس للأخشاب بسبب نقص غاز الطهي، وتقديم خدمات بمقابل مادي مثل نقل المياه.

ومن أكثر هذه المهن إيلامًا وغرابة، مهنة استخراج الجثث من تحت الأنقاض، بتكلفة ٢٠٠ ٣٠٠ شيكل (٥٠ ٨٠ دولار) لكل جثة.أما من أوقفت الحرب أعمالهم حاليًا بنحو شبه تامّ، فمنهم سائقو سيارات الأجرة، لانقطاع الوقود. ويلفت أبو قمر إلى ارتفاع "البطالة المقنعة"، فالموظفون الحكوميون ما يزالون يتقاضون رواتبهم لكنهم منقطعون عن العمل.

ويشير إلى وجود مشاكل اقتصادية كبيرة ومعمقة لا حل لها سوى توقف الحرب، ثم رسم خطط مدروسة تضع حلولاً لكل مشكلة على حدة، ومنها الشيكات المُرتجعة، خاصة مع وجود بنكين لا يتبعان لسلطة النقد، والأقساط، والديون المتراكمة على أشخاص خسروا أموالهم، وخلافات بعض الأسر على كفالات الأيتام.

في هذه الحرب، زادت أهمية المساعدات، وصار الأغنياء وأعزاء القوم يبحثون عنها إما لخسارتهم ممتلكاتهم، أو لعلمهم أنهم قد لا يجدون ما يشتروه بأموالهم في الأسواق.

وعنها يقول أبو قمر: "المساعدات ليست جديدة علينا، لكن شكلها حاليًّا اختلف، كانت تصل على شكل مساعدات للسلطة، حتى أنها كانت تشكل ربع ميزانية السلطة في فترة سابقة، وطالما نعتمد على المساعدات فلا فرصة للتنمية الاقتصادية".

ويضيف: "المساعدات مفيدة حاليا لإغاثة المواطنين، شريطة ألا تكون نهجًا دائمًا، فالعقلية الاقتصادية انتهجت هذا الأسلوب منذ سنوات، وتعمقنا فيه خلال الحرب، ولو بقينا على نفس الطريق بعد الحرب فهذه هي الكارثة الاقتصادية الحقيقة".

ويؤكد: "بعد الحرب يجب وضع خطة لتنمية اقتصادية حقيقية لا تعتمد على المساعدات التي لا نرفضها ولكن يجب أن تأخذ طريقًا صحيحًا، بأن تكون على شكل منح مالية ويتم استثمارها بإنشاء مشاريع وتشغيل عمال فيها".

على صعيده الشخصي، عاش أبو قمر ما لم يكن يتخيله يومًا، صار يقبل المساعدات، ينتظر دوره أمام "التكيات"، يخفي وجهه بقبعة أثناء وقوفه في طابور المياه المجانية، ويرى أطفاله يقفون أمام كاميرات موزعي المساعدات. قبل أيام، احتدّ في حديث مع مندوب جمعية ما عندما طلب تصويره، وكان الحل أن قدّم ابنه للتصوير.

هذا ليس تكبرًا، كما يقول، لكن "تعزّ عليه نفسه"، فهذه ليست حياته على الإطلاق، لقد كان يرفض أي مساعدة سابقًا لقناعته بوجود من هم أشد حاجة منه، فهو محلل اقتصاديّ لديه مساهمة في الفضائيات ولم يكن محتاجًا لأخذ المساعدات.

مما أجبره على القبول بهذه التغيرات، المجاعة، فقد صمد طويلاً في مخيم جباليا، ولم يفكر يوما بالنزوح نحو محافظات وسط وجنوب القطاع. ضيفنا الصامد في مخيمه طويلا، النازح في مدينة غزة حاليًّا، جرّب الخطر بكل أشكاله، ذاق مرارة الفقد، وتجرع الجوع، ومع ذلك يصف النزوح بأنه "مرارة ما بعدها مرارة، أصعب في الحرب".

يقول: "ما أزال في النصف الشمالي، ولم أخرج من مخيمي إلا مرتين، كان نزوحي في بيوت، وأعيش الآن في خيمة، ولم أجرب النزوح في المدارس والمشافي، ومع ذلك فإن النزوح مرارة لم نعش مثلها من قبل، نحاول أن نتأقلم ونستقر رغم الحرب بكل خطرها وضغوطاتها، ثم فجأة يأتي النزوح لينزع هذا الاستقرار ويجبرنا على الركض حاملين أطفالنا في دقائق للخروج من المكان".

ويضيف: "النزوح الأول كان في منتصف العام، لكنه كان قريبًا من مكان سكني، أشعر على الأقل أنني في جباليا، كنت أقصد أقرب نقطة من المخيم يوميًّا لأستأنس بها، أما في المرة الثانية، الأمر مختلف تمامًا، طال البُعد، ولم يعد مخيم جباليا موجودًا، مسحوه تمامًا، وهنا تكمن المأساة"، مؤكدا: "أنا وأهل المخيم ننتظر لحظة انسحاب قوات الاحتلال لننصب خيامنا مكان بيوتنا، حتى لو كانت الحياة مستحيلة والبنية التحتية معدومة".

عندما يتذكر ما مرّ به، خاصة المجاعة في ذروتها، يستغرب من أين جاء بطاقة تكفيه ليتحمل حتى اليوم، فما يحصل في شمالي غزة لا يتصوره عقل، كما يقول. خلف هذا الصمود، معاناة نفسية واسعة لا يمكن إنكارها، من أشكالها بالنسبة لأبو قمر صاحب "الدمعة القريبة"، أمه صار يخشى من "موت القلب"، بسبب رد فعله تجاه الأخبار المؤلمة.

يشعر أنه اعتاد المشهد بسبب كثرة الموت، والجثث الملقاة في الشوارع، يسمع خبر استشهاد أحد معارفه، ويمضي، يكمل يومه، حتى أبناءه، تمر من جوارهم جنازة شهيد، فيستمرون باللعب دون اكتراث، وبالمناسبة، أطفاله صاروا عدوانيين، ولا يستغرب هذا، بل يراه نتيجة طبيعية لكل ما عاشوه.

بقاء الجثث في الشوارع لأيام، ونهش الحيوانات لها، صار أمرًا معتادًا في غزة وشمالها، تخبرني قريبتي الصامدة هناكّ، أن ابنها (١٠ سنوات) يسألها: (ماما، كلنا نفس الطعم؟)، لم تفهم السؤال بادئ الأمر، حتى تبين لها أنه يسأل ما إذا كانت أجساد الناس تحمل ذات المذاق بالنسبة للحيوانات التي تنقضّ على الجثث.

تؤكد: "صرنا نخاف الكلاب والقطط الضالة، نخشى أن تكون اعتادت لحوم البشر فتبدأ بالاعتداء علينا، نتمنى لو نجد وسيلة للتخلص منها، على الأقل ينبغي إعدامها بعد الحرب".

كل هذا يحدث تحت الشعور بالخطر على مدار الساعة، والخوف من المجاعة، وأصوات قصف لا تنقطع، والسماء ملبدة بأنواع شتى من الطائرات، طيران حربي وعمودي يقصف فيقتل ويدمر، "زنانة" تصدع الرؤوس، "كواد كابتر" تحوم كغربان الليل، يخشى الناس بسببها فتح النوافذ أو الخروج من الخيام ولو لدورات المياه، أو تطلق نيرانها وقنابلها فتسفك الدم، ودبابات قد يجدها المرء على باب بيته فجأة.

وإلى جانب الخوف على النفس والأحباب، مشاعر لا تهدأ، حزن وقلق وحنين للبشر والحجر والشجر، وشوق لا ينتهي إلى قائمة طويلة من الشهداء. هكذا يعيش أهل قطاع غزة منذ خمسة عشر شهرًا...