خيالات الأمن والتوسع: عُقدة العزل والفصل في الفكر الاستعماري الإسرائيلي

على سبيل التقديم...

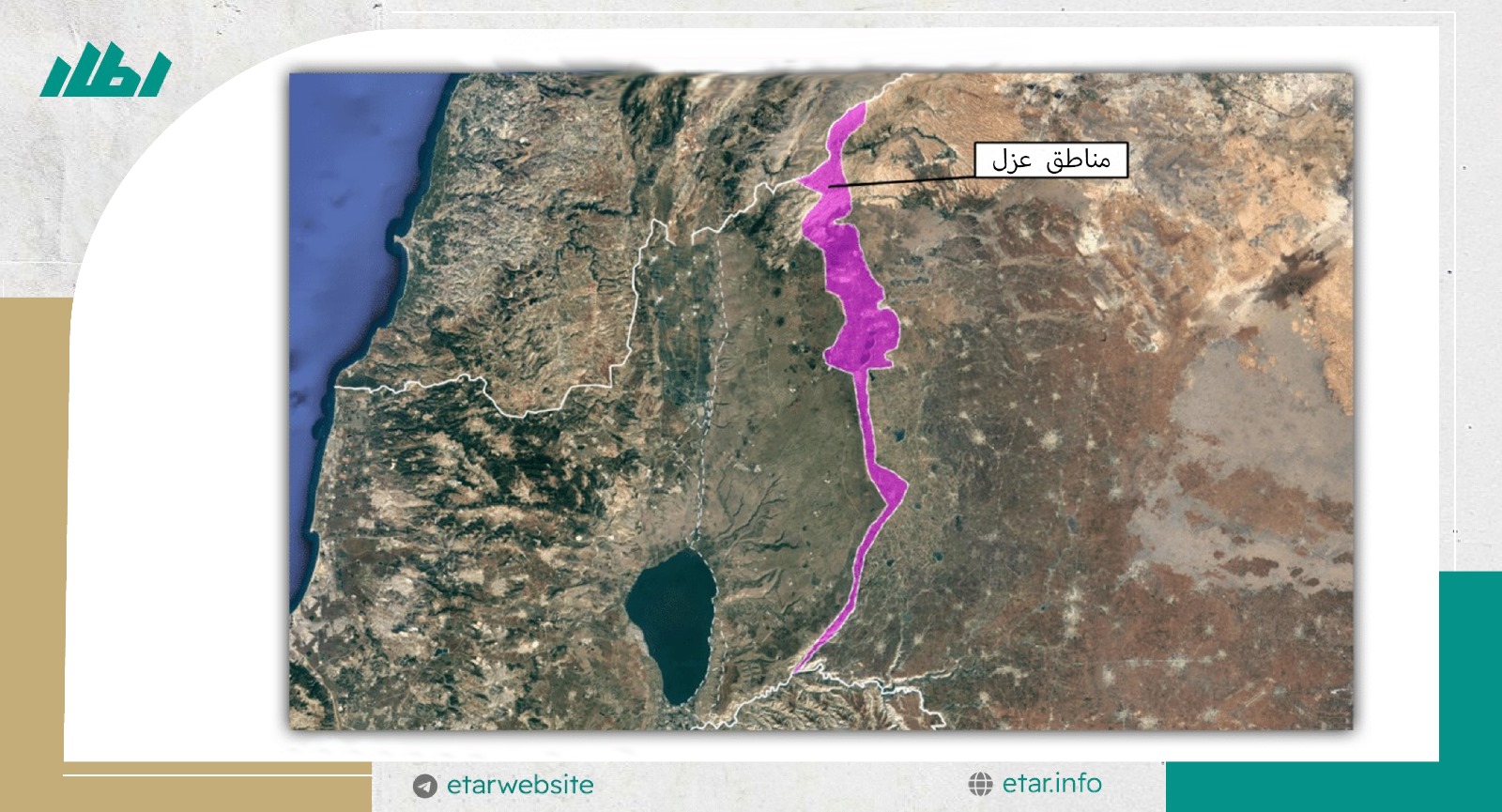

في تحديثٍ جديد للوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي السورية المحتلة بعد سقوط نظام الأسد، نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية نهاية شباط/فبراير المنصرم، تقريرًا مستندًا إلى صور أقمارٍ صناعية وفرتها لها شركة "Planet Labs PBC" الأمريكية لمنطقة جنوب سورية، حيث أظهرت الصور إنشاء سبع قواعد عسكرية في المناطق المحتلة، وتوسعة لرقعة تواجده، في ما يُعرفها بـ "المنطقة العازلة" والتي تفصلها مسافة 25 كيلومترٍ عن العاصمة السورية دمشق.

الوجود الإسرائيلي في المنطقة العازلة السورية ليس الأول من نوعه في تاريخ دولة الاحتلال، ومن المستبعد أن يكون الأخير، بل هو جزء من منظومة فكرية استعمارية تجد أمنها في مناطق عازلة تُحيط بالكيان، يؤمن بها شيء من خيالات الاستقرار، وكثيرًا من الوقت والمساحة للمناورة في وجه هجومٍ محتمل، أو هكذا كان يُعتقد.

في هذه المقالة نتتبع الجذور السيكولوجية والاستعمارية للمناطق العازلة في الفكر الإسرائيلي، ثم نتطرق إلى توزيعها الجغرافي وخصائصها، ونحدد علاقتها بنظرية الأمن القومي الإسرائيلي ودورها في الإيفاء بمتطلباتها خاصة في ضوء 7 و8 تشرين الأول/أكتوبر، ونرصد التحديث الاستراتيجي الإسرائيلي الأخير عليها، وآفاق نجاحه وفشله.

العزل والتوسع: عقدٌ إسرائيلية متجذرة

دون كثيرٍ من التفحص يفرض الهوس الإسرائيلي بالعزل نفسه باعتباره موروثًا لتاريخٍ اجتماعي ونفسي وديني خاص بالعقلية الإسرائيلية، فما بين "الجيتو" والعزل" أكثر من مجرد رابط مفاهيمي أو إلحاح سيطرة وحماية، يبدأ ذلك من وحدانية المفهوم، فالجيتو اليهودي الذي عُرف في أوروبا وخاصة الشرقية منها، بوصفه مجتمعًا خاصًا باليهود، مغلقًا ومنغلقًا على نفسه، يعود تاريخه إلى العصور الوسطى، وينطلق في دوافعه من فكرٍ يهودي يجد في نفسه تمايزًا لا يتكرر في غيره، وينأى بنفسه عن الاختلاط بالأغيار.

دون كثيرٍ من التفحص يفرض الهوس الإسرائيلي بالعزل نفسه باعتباره موروثًا لتاريخٍ اجتماعي ونفسي وديني خاص بالعقلية الإسرائيلية، فما بين "الجيتو" والعزل" أكثر من مجرد رابط مفاهيمي أو إلحاح سيطرة وحماية، يبدأ ذلك من وحدانية المفهوم، فالجيتو اليهودي الذي عُرف في أوروبا وخاصة الشرقية منها، بوصفه مجتمعًا خاصًا باليهود، مغلقًا ومنغلقًا على نفسه، يعود تاريخه إلى العصور الوسطى، وينطلق في دوافعه من فكرٍ يهودي يجد في نفسه تمايزًا لا يتكرر في غيره، وينأى بنفسه عن الاختلاط بالأغيار.

ثم يمتد إلى خليطٍ من التشريعات والمعتقدات الدينية والحياتية التي أكدت هذا التمايز ورسختها فكريًا، فوفقًا للباحث أحمد هيكل فإن عزلة المجتمعات اليهودية تنطلق من مجموعة قوانين دينية، مثل طقوس الزواج والطهارة والختان والدفن وشروط الطعام الموافق للشريعة اليهودية "الكاشير" وطقوس الأعياد والاحتفالات الدينية وغيرها من الأوامر والنواهي اليهودية.

كما تستند إلى خصوصية مكررة تقوم على اعتبار أنفسهم" شعبًا مختارًا"، وتمتد إلى أساليب اجتماعية مغايرة في التعامل مع العلم والنساء والمال والسلطة، وهو ما أنتج نَفَسًا استعلائيًا في التعامل مع الأغيار، محتقرًا لغيره من الشعوب والقوميات، تطور ليغدو "احتقارًا متبادلًا" لاحقًا، ما دفع مجتمع الأغيار لتأكيد الجيتو كأداة فصل قسرية حملت مبررات دينية وعرقية وأمنية، في وقتٍ بدأت فيه الأقليات الأخرى تذوب في المجتمع الكبير وتتأثر فيه.

تزامن ذلك مع خليطٍ من تقلباتٍ يهودية بعضها ينحو نحو الاندماج مع الحفاظ على الشخصية اليهودية مثل تيار "الهسكالاه" الذي رأى أهمية دمج اليهود في المجتمعات الأوروبية، وتبني اللغات القومية وتحديث التعليم اليهودي والاندماج في الحياة الاقتصادية والسياسية، والتعايش مع المسيحيين بانسجام، في مقابل تيار "الهالاخاة" التقليدي المتشدد الرافض للاندماج والمبالغ في العزل حماية للشخصية نفسها من الذوبان والمحو.

من المنطقة الفجة ما بين هذين التيارين نشأت الشخصية الصهيونية الحديثة، بحزمة مفاهيمها التي يُعد العزل جزءًا منها، تتنازعها الحاجة الملحة إلى الانفتاح على المجتمع المسيحي الإمبريالي، والإيمان المطلق بالتفوق، مع غلبة ظاهرة لأيديولوجية المحافظة على "نقاء العرق اليهودي" بما يضمن إعادة إنتاج التمايز مرارًا وتوفير الأمن ودعم البقاء، في جميع الأحوال.

ونتيجة لذلك كان العزل بالنسبة للصهيونية الأولى "الرسمية والشعبية" سابقًا للدولة، فمع بداية القرن العشرين وتأسيس الكيبوتسات والموشافات مطلع 1909، وعلى الرغم من الصبغة الزراعية والتعاونية الظاهرة لها، إلا أن العزل اتخذ أولوية تأسيسية في جغرافيتها، متناسبًا مع مهمتها في التوسع والسيطرة، وما قد يتطلبه ذلك من مواجهة مع المواطنين العرب، تجعل الدفاع أولوية لا تقل عن الهدف الحيوي للكيبوتس نفسه.

ومن كيبوتس دغانيا في الجليل، حتى مستوطنات النقب، انتشرت المستوطنات الدفاعية التي تملك حدودًا ومساحات فاصلة بين التجمعات الفلسطينية واليهودية، وتمتلك آليات دفاع ومواجهة، وتنطلق منها هجمات المستوطنين على التجمعات والمزارع الفلسطينية المجاورة.

ومع بدايات الانتداب البريطاني وتوسع الهجرة الصهيونية وانخراط العناصر اليهودية في التدريبات العسكرية البريطانية ما أكسبهم خبرة قتالية متقدمة، أصبحت المستوطنات تؤسس على مبدأ "حوما ومغدال" أي "سور وبرج"، بدأ ذلك من مستعمرة "تل عمل" التي أصبحت تُسمى "كيبوتس نيار دافيد"، حيث تألف بنائها من ساحةٍ مسورّةٍ بجدارٍ خشبيٍ مسبق الصنع، مكوّنٍ من طبقتين خشبيتين متباعدتين، تتوسطهما كميةٌ من الحصى لتمتين الحماية.

كما دُعّم الجدار بسلك معدني شائك، وتوسطت ساحتها أربعة بيوت معدة مسبقًا، تتسع لحوالي أربعين مستوطنًا، يحرسها برجٌ خشبيٌ مسبق الصنع أيضًا، يتربّع وسط الساحة بغاية المراقبة، ولتحقيق الرصد والكشف زُود البرج بإضاءة قوية، تتيح لحارسه التواصل مع المستوطنات المحيطة عبر شفرة "مورس"، وبهذا يتحقق الاتصال الدفاعي بينهم.

ومن المهم الإشارة هُنا، إلا أن العزل -كنمط- لم يقتصر على المستوطنات، ولم ينطلق دائمًا من حاجة دفاعية، بل أضحى نموذجًا معماريًا إسرائيليًا سائدًا، فحتى في المناطق التي سيطر عليها الاحتلال بشكلٍ كامل ديموغرافيًا وعسكريًا، كان التخطيط الحضري للمكان يقدم أنماطًا أخرى للعزل، تغدو فيها كينونة المكان وحدة مستقلة قابلة للفصل عن محيطه، إما بنمط الجدران المرتفعة، أو الحجارة الكبيرة الضخمة التي تبرز في المعمار، أو بأسلوب التسوير المكثف، وهو في مجموعه جزء من صياغة مكثفة للهوية اليهودية التوراتية التي فرضت لاحقًا نوعًا معينًا من حجر البناء معبرًا عنها ومختلفًا عن حجر البناء التقليدي الفلسطيني، ليغدو الإنتاج العمراني الأخير وكأنه "ديكور" معبر عن اليهود أنفسهم.

مناطق عزل وفصل هُنا وهناك

بعد النكبة عام 1948، انقلب الوضع، إذ دُمجت المساحات العازلة حول المستوطنات ليغدو محيطها شبكة مواصلات وتطويق أمني تقوم على محاصرة الوجود الجغرافي الفلسطيني، ومع فرض الحظر والفصل أُحيطت المناطق العازلة بالفلسطينيين في قراهم وبلداتهم لمنع أي تواصلٍ مع فلسطيني الـ 1967، ولفصل المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية عن المركز اليهودي وتقطيع أوصالها، حتى غدت المناطق الفلسطينية أشبه بجيوب داخل محيطٍ يهودي، وحوصرت البلدات الفلسطينية بمستوطنات فرضت سيطرتها على المحيط الجغرافي بأكمله.

بعد النكبة عام 1948، انقلب الوضع، إذ دُمجت المساحات العازلة حول المستوطنات ليغدو محيطها شبكة مواصلات وتطويق أمني تقوم على محاصرة الوجود الجغرافي الفلسطيني، ومع فرض الحظر والفصل أُحيطت المناطق العازلة بالفلسطينيين في قراهم وبلداتهم لمنع أي تواصلٍ مع فلسطيني الـ 1967، ولفصل المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية عن المركز اليهودي وتقطيع أوصالها، حتى غدت المناطق الفلسطينية أشبه بجيوب داخل محيطٍ يهودي، وحوصرت البلدات الفلسطينية بمستوطنات فرضت سيطرتها على المحيط الجغرافي بأكمله.

كما سيطرت هواجس الأمن والتوسع على الفكر الأمني الإسرائيلي، متجاوزةً عمقه الداخلي إلى الجوار، فقفز مفهوم "المناطق العازلة" قفزته النوعية وأصبح له جُملة من المترادفات، ففي المناطق الفاصلة بين الكيان المُحتل والمملكة الأردنية في الضفة الغربية، أنُشئت عدة مناطق عازلة تحت مسمى "المنطقة الحرام"، منها ما امتدت بين طرفي القدس على جانبي خط الهدنة، ومنها ما امتدت على طول المناطق -التي أصبحت حدودية- بين الضفة الغربية والمناطق الإسرائيلية القريبة من نهر الأردن، وعلى الرغم من وجود قوات أممية ودولية فاصلة بين الجانبين إلا أن الخطط الإسرائيلية كانت واضحة في نية الاستيلاء والسيطرة عليها.

ينسحب ذلك أيضًا على المناطق العازلة بين الكيان المُحتل والإدارة المصرية في قطاع غزة، التي امتدت على طول حدود قطاع غزة الشرقية والشمالية وأطلق عليها "منطقة الحزام الأمني"، واعتُبرت خط هدنة في ظل غياب ترسيم حدودٍ رسمي، وشهدت اشتباكات وتوغلات مستمرة، ونتيجة هجمات المقاومة الفلسطينية المنطلقة منها أخذت الأجهزة المصرية على عاتقها مهمة ضبط الأمن.

ومع اتفاقية الهدنة مع سورية عام 1949 أُنشأت مناطق منزوعة السلاح بين الجيشين السوري والإسرائيلي، ظلت عامرة بالوجود المدني والسُكاني، لكن استمرار المناوشات الإسرائيلية ومحاولات سحب موارد المياه ومصباته لصالح الكيان، أفسد اتفاقية الهدنة وحول المنطقة إلى بؤرة صراع، اتسعت تدريجيًا لتتصل بالمناطق العازلة مع الأردن.

في لبنان أيضًا وُقعت اتفاقية هدنة بخطٍ أزرق، ومع أنها لم تتخذ الطابع العازل نفسه للمناطق السورية، لا سيما مع حياد الجيش اللبناني ونأيه عن المشاركة بأي هجومٍ على الاحتلال، لكن الحال تغير مع بداية الخمسينيات والستينيات وارتفاع النشاط العسكري للمنظمات الفدائية الفلسطينية على طول المناطق العازلة، في الضفة الغربية والأردن وسورية ولبنان وقطاع غزة.

ثم ومع تكثف الجهد العسكري وحرب عام الـ 1967، استطاع الاحتلال التوسع مجددًا في المناطق العازلة، فاحتل الضفة الغربية ومعها القدس الشرقية ومناطق الهدنة، مؤسسًا حزامًا أمنيًا جديدًا على طول غور الأردن مدعومًا بوجود عسكري وأمني وديموغرافي على شكل سلسلة مستوطنات على رؤوس الجبال، ليظل حتى اليوم ركيزة في الخطة الأمنية الإسرائيلية لمواجهة التهديدات القادمة من الشرق -حتى بعد اتفاقية وادي عربة-.

كما استولى على قطاع غزة، وأنشأ داخله مناطق عزل أمنية ممتدة من شمال القطاع إلى جنوبه بعمق 300-500 متر، على حساب المناطق الفلسطينية، مستنسخًا استراتيجية مستوطنات الضفة نفسها، فأنشأ مستوطنات استراتيجية ودفاعية لتعزيز أمنه ودعم المنطقة العازلة، كما نفذ عمليات تطهير للمناطق القريبة، وأقام نقاط مراقبة عسكرية مشددة.

وفي الأراضي المصرية أنشأ مناطق عازلة على الضفة الشرقية لقناة السويس بعمق 10-15 كم، متضمنة مواقع عسكرية وتحصينات مثل خط بارليف، أما في سورية فبعد احتلالها هضبة الجولان أقام الاحتلال مناطق أمنية خالية من السكان، واستعان بقوات الأمم المتحدة (UNDOF) لضمان غياب أي وجودٍ سوري في المنطقة.

وما بين الأعوام 1982 أسس الاحتلال "الشريط الحدودي" في جنوب لبنان كمنطقة عازلة لحماية أمن مستوطناته الشمالية، وبغض النظر عن طبيعة وجوده العسكري هناك وتدخله غير المباشر من خلال وكلاء محليين، إلا أنه استمر في استخدامها كمجال تحكم أمني له.

وبينما انسحبت القوات الإسرائيلية عام 2000 من الشريط الحدودي في لبنان، أطلقت عام 2002 عملية بناء جدار الفصل العنصري (الجدار العازل) الذي امتد على طول أكثر من 700 كم على طول الضفة الغربية، مخترقًا عمق الكثير من مناطقها، ومبتلعًا نقاط حيوية جغرافيًا ومائيًا وأمنيًا لصالحه، كما أسست قوات الاحتلال عام 2005، بُعيد انسحابها من قطاع غزة منطقة أمنية عازلة، تمتد ما بين 300 إلى 1500 متر داخل حدود القطاع، وعلى حساب كثيرٍ من مناطقه الزراعية.

وبعد حرب 2006 في لبنان أنتجت المنظومة العسكرية الإسرائيلية منطقة أمنية عازلة على طول الخط الأزرق، حيث قامت قوات الـ (UNIFIL) بمراقبة أمن المنطقة والحرص على عدم اشتعالها.

ومنذ العام 2011 وبالتزامن مع الثورة السورية عززت "إسرائيل" وجودها في الجولان ووسعت منطقة الجدار الأمني والمساحة العازلة، ومؤخرًا مع سقوط النظام السوري توغلت لاحتلال مساحات مضاعفة من الأراضي السورية، واستولت على قمة جبل الشيخ، وعلى منطقة القنيطرة ومساحات واسعة من محافظة درعا.

وبهذه الهرولة، فإن تعداد المناطق العازلة والأحزمة الأمنية والمساحات الآمنة وغيرها من جغرافيا العزل والفصل لا ينتهي، بل هو ديناميكي مرتبط بارتيابٍ دفين للمنظومة العسكرية والفكرية والاستعمارية الإسرائيلية، تؤكد من خلاله في كل مرة أنها دخيلة على المنطقة وعلى سكانها، وأنها بحاجة للكثير لحماية أمنها، بل وأن الابتلاع الجغرافي لديها غريزة استعمارية لا تهدأ.

وليس أدل على ذلك من هرولتها الأخيرة بين غزة وحدودها مع الأردن ومصر، وجنوبي كل من لبنان وسورية، لإنشاء مناطق عازلة باقتطاعات مختلفة، ودعم هندسي وعسكري مختلف، وبمبررات متنوعة تجعل فيها من الاستيلاء على الأرض حقًا تاريخيًا لا ينازعها فيه أحد.

معادلة العزل والأمن القومي

يربط كثيرٍ من الباحثين في مسعاهم لتفسير الحمى الإسرائيلية بالعزل، بين العزل نفسه وفلادمير جابوتنسكي الذي كان منظرًا بالغ التشدد في الحركة الصهيونية، وبينما لم يتطرق جابوتنسكي لمصطلح "المناطق العازلة" حرفيًا، إلا أن فكرته عن "الجدار الحديدي" مثلت أساسًا نظريًا للعزل والفصل، وللأمن القومي الإسرائيلي كذلك.

يربط كثيرٍ من الباحثين في مسعاهم لتفسير الحمى الإسرائيلية بالعزل، بين العزل نفسه وفلادمير جابوتنسكي الذي كان منظرًا بالغ التشدد في الحركة الصهيونية، وبينما لم يتطرق جابوتنسكي لمصطلح "المناطق العازلة" حرفيًا، إلا أن فكرته عن "الجدار الحديدي" مثلت أساسًا نظريًا للعزل والفصل، وللأمن القومي الإسرائيلي كذلك.

إذ جادل في مقالاته بأن الطريقة الوحيدة لضمان قيام "إسرائيل" وأمنها هي تأسيس جدار حديدي من القوة العسكرية الرادعة، بشكلٍ يكون كافيًا لقتل الأمل عند العرب في إمكانية هزيمة "إسرائيل"، وهو ما سيجبرهم لاحقًا على التكيف مع وجودها.

ومع قيام دولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية تطور المفهوم ليشمل السيطرة على الحدود والمنافذ الاستراتيجية، وخلق واقع استيطاني وأمني عازل يفتت المحيط العربي، واستخدام استراتيجيات مختلفة تتراوح بين الاحتواء والضغط العسكري المتواصل لإخضاع روح التمرد والمقاومة، والاستفادة من الأقليات والكيانات الصغيرة لدعم العزل وإسناده.

وعلى مدى السنوات والعقود الماضية بقيت المناطق العازلة حاضرة في استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي، كآلية لإعادة رسم الحدود بالقوة، ومبرر لطرد السكان وتشديد الحصار عليهم، ونوعًا من تشكيل مناطق نفوذ "إسرائيلية" تتيح لها الحفاظ على دور في المشهد السياسي أو العسكري مستقبلًا والتحكم باللاعبين الآخرين، إقليميًا وعربيًا.

كما يكتسب المفهوم متانته من الحاجة الإسرائيلية الملحة لخلق عمقٍ آخر يُضيف لها مناعةً وقوة، لا سيما وأن عمقها الأساسي الذي أسسته بعد النكبة ليس بالزخم الدفاعي المطلوب، ونتيجة لذلك تمنحها المناطق العازلة ميزة نقل المعركة إلى خارج حدودها، والدفاع المتقدم بعيدًا عن عمقها، وهو ما يُفترض به أن يتيح لها -في الحروب التقليدية- تفوقًا في الوقت والدفاع والسيطرة.

هذا التفوق يُترجم بتوسعٍ جغرافي متواصل، سواءً في الجولان المحتل الذي ضُم عام 1981، وتوسعت فيه مع نهاية 2024، وتخطط اليوم لمزيدٍ من التوسع في إقليم جرمانا، بحجة حماية الأقليات الدرزية حتى لو اقتضى ذلك تنفيذ احتلالٍ أوسع يمس عمق الدولة السورية.

ينطبق ذلك على الوجود العسكري في جنوب لبنان، والذي لم يكتمل حتى الآن باستمرار التموقع في خمس مناطق لبنانية بحجة الأمن، وعلى التوسع في الضفة الغربية وحدود قطاع غزة تحت مظلة الحجة نفسها.

وهو ما يؤكد أن مفهوم المناطق العازلة ما زال مسيطرًا في الفكر العسكري والاستعماري الإسرائيلي، رغم فشله في كل من مصر (حرب أكتوبر 1973)، وفي لبنان 2000-2006، وفي قطاع غزة منذ اللحظات الأولى لعملية السابع من أكتوبر 2023، وفي جنوب لبنان في الثامن من أكتوبر 2023، وفي الضفة الغربية من خلال عمليات اقتحام المستوطنات وتهديد أمنها.

ونتيجةً لهذا الفشل، ولارتباطه في الوقت نفسه بعقلية يهودية تاريخية، كان الحل المناسب لواضعي السياسات والخطط الإسرائيلي هو تأسيس نظام متعدد الطبقات من العزل، وهو ما أُطلق عليه مؤخرًا "استراتيجية الدفاع على الحدود"، والتي تقوم على احتلال أراضٍ في سورية ولبنان وغزة، من خلال منظومة دفاعية ثلاثية المستويات، فضلًا عن تشديدها الإجراءات الأمنية على الحدود مع مصر والأردن، اللذين تربطها بهما اتفاقيات سلام.

ونتيجةً لهذا الفشل، ولارتباطه في الوقت نفسه بعقلية يهودية تاريخية، كان الحل المناسب لواضعي السياسات والخطط الإسرائيلي هو تأسيس نظام متعدد الطبقات من العزل، وهو ما أُطلق عليه مؤخرًا "استراتيجية الدفاع على الحدود"، والتي تقوم على احتلال أراضٍ في سورية ولبنان وغزة، من خلال منظومة دفاعية ثلاثية المستويات، فضلًا عن تشديدها الإجراءات الأمنية على الحدود مع مصر والأردن، اللذين تربطها بهما اتفاقيات سلام.

ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن طبقات العزل تبدأ من قواعد وحواجز في "الأراضي الإسرائيلية"، ومن ثم نظام دفاع متقدّم "في أراضي العدو"، والطبقة الثالثة "سعي سياسي ودبلوماسي وعسكري لنزع سلاح المناطق التي يعتبرها الاحتلال مصدر تهديدٍ له.

وهو ما يعني تغيرًا في منظوم العزل التقليدي إلى آخر هجومي ديناميكي، يعتمد على تكوين مناطق نفوذ متحركة داخل أرض العدو، بالتزامن مع استراتيجيات الاحتواء والضغط المتواصل دبلوماسيًا وعسكريًا، إضافة للهجمات الخاطفة والنشاط الاستخباراتي العميق وجز العشب -أولًا بأول-، في محاولة لعدم ترك فرصة لخصومها لالتقاط أنفاسهم وترتيب صفوفهم لهجمات أخرى على شاكلة السابع والثامن من تشرين الأول/أكتوبر.

وتكريسًا للخطة الجديدة، فقد بدأ الاحتلال سعيه لنزع سلاحٍ كلٍ من حزب الله وحماس بضغطٍ عربي ودولي وداخلي -فلسطيني ولبناني-، كما تتواصل الهجمات رغم اتفاقيات وقف النار مستهدفةً مساعي ترميم البُنى العسكرية والمالية والتنظيمية، في ما تُصر المنظومة السياسية على البقاء في محور فيلادلفيا والمناطق الاستراتيجية في جنوب لبنان، ويتقاطع ذلك مع تكشف خطط نتنياهو للمطالبة بنزع السلاح من المناطق الجنوبية الغربية في سورية، ووجود نفوذ إسرائيلي بحجة حماية الأقليات والعرقيات.

بالمحصلة، فإن جميع الموارد، من الأرض إلى السُكان بالنسبة للمستعمر هي أدوات قابلة للتطويع لصالح سيطرته، وإلا فسيكون القضاء عليها موجبًا في نظره، والمستعمر الإسرائيلي ليس مختلفًا البتة عن البنية الاستعمارية التقليدية في ذلك، لكن المثير أنه ورغم عقودٍ من الحروب والانتفاضات والاشتباكات لم يستطيع فهم علاقة المكان بأصحابه، وكيف يمكن لأصحاب المكان تطويع العزل لصالحهم، بل وكيف تنحت المقاومة دروبها حتى في الأرض البور وتحتها، وكيف تنبت الفُرص وتستثمر الأزمات لصالح بقائها وتمددها، وطالما أنه لم يدرك ذلك بعد فأي عزلٍ بثلاث طبقات أو يزيد لن يكفيه لأمنه واستقرار مستقبله.