في البدء كانت الانتفاضة ثم جاء الطوفان: جوانب من سيرة الانتفاضة الأولى في ذكراها السادسة والثلاثين

على سبيل التقديم...

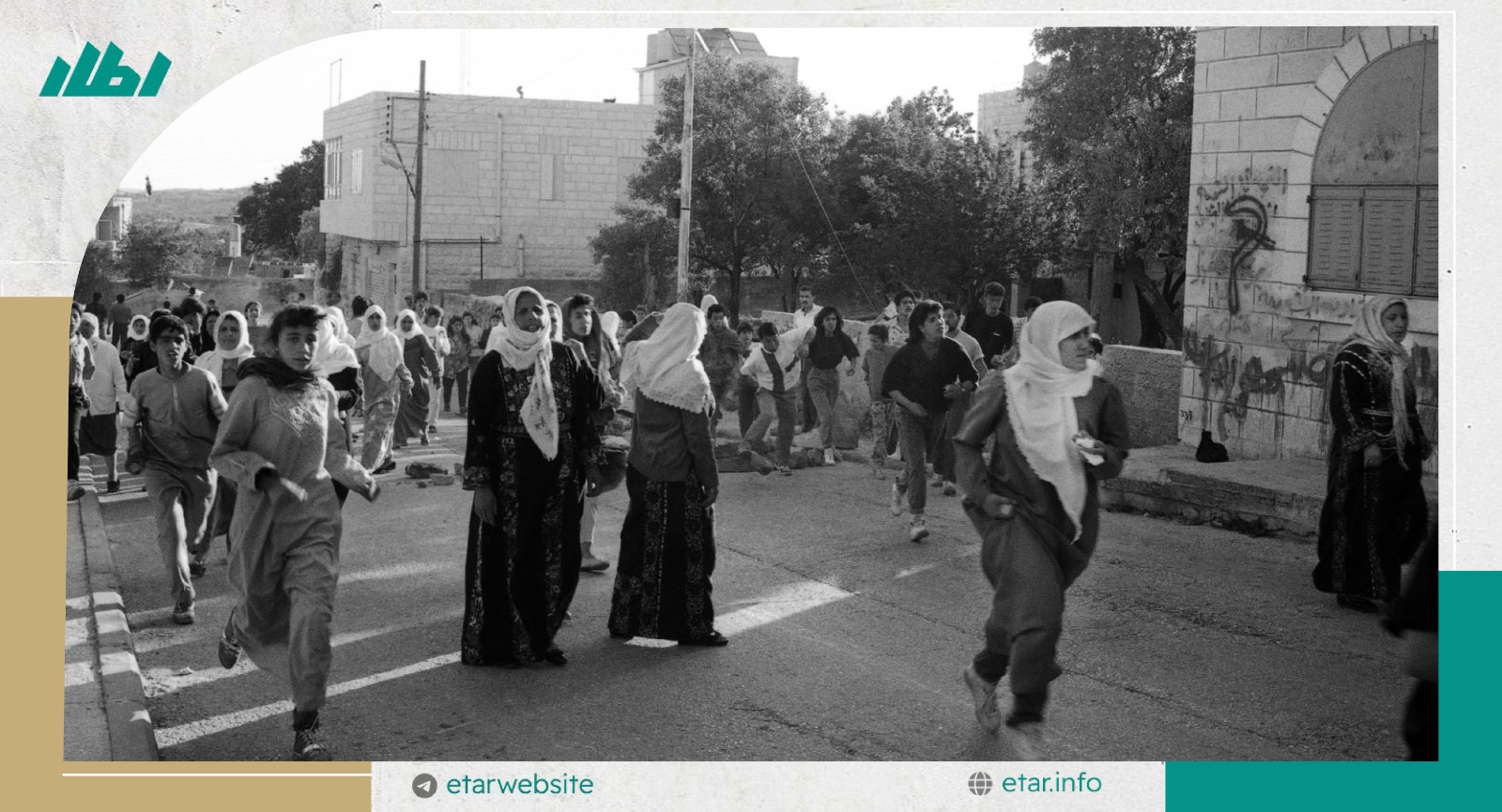

اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى في الثامن من كانون أول/ ديسمبر عام 1987 إثر اصطدام متعمد لشاحنة إسرائيلية بسيارتين فلسطينيتين، مما أدى إلى استشهاد أربعة عمال، منهم ثلاثة من جباليا، وانفجرت المظاهرات والاحتجاجات في أعقاب تشيع الشهداء، وامتدت في مختلف مدن وبلدات ومخيمات قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وقد استمرت المواجهات بين قوات الاحتلال والمستوطنين من جهة والمنتفضين الفلسطينيين من جهة أخرى سنوات، تخللها تطورات ميدانية وتحولات سياسية بقي تأثيرها على القضية الفلسطينية حتى يومنا هذا.

الانتفاضة.. مرحلة متقدمة في الفعل المقاوم

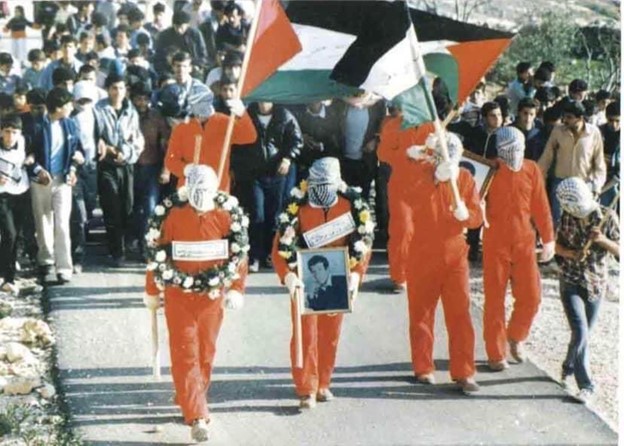

تعتبر الانتفاضة الفلسطينية الأولى محطة ذات أهمية كبرى في مسيرة الكفاح الفلسطيني في الأرض المحتلة، سجَّل فيها أهل فلسطين موقفاً نضالياً تاريخياً، وقدَّموا إضافة نوعية لتجارب الشعوب المُقاوِمة. كانت الانتفاضة صناعة فلسطينية وطنية خالصة بأهدافها ووسائلها وأساليبها، استلهمها المنتفضون من ثقافتهم وبيئتهم وتراثهم وتجاربهم، وكانت حدثاً مؤسساً، فتح مساراً جديداً للنضال الوطني الجاد، تدحرج عبر السنين في صيرورة انتفاضية حتى الوصول إلى لحظة الطوفان في السابع من أكتوبر[1].

جاءت الانتفاضة بعد مخاضٍ نضاليٍ امتد أعواماً، سيَّر الفلسطينيون خلاله المظاهرات، ونظَّموا الإضرابات والاعتصامات، ووزَّعوا البيانات والمنشورات، لكن هذه الأفعال الانتفاضية اتسمت بالمحدودية زمناً وجغرافية ومشاركة، حتى جاءت لحظة التحول الكبرى أواخر عام 1987، حين اندلعت الانتفاضة الأولى، وكانت شاملة من ناحتي المشاركة الجماهيرية والرقعة الجغرافية، كما أنَّها اتسعت زمناً، وأبدعت فِعْلاً، وبثَّت تفاؤلاً كبيراً باقتراب الانعتاق من الاحتلال.

أوجدت الانتفاضة أجساماً تنظيميةً جديدةً كانت مسؤولة عن قيادتها وإعداد وتنفيذ برنامجها اليومي. تركَّزت هذه الأجسام في القيادة الوطنية الموحدة (ق. و. م) التي تأسست في مطلع الانتفاضة من ممثلين عن حركة فتح والشعبية والديمقراطية والحزب الشيوعي، وكان ذراعها النشط "القوات الضاربة"، وفي حركة حماس التي انبثقت عن جماعة الإخوان المسلمين، بعد أيام قليلة من اندلاع الانتفاضة، وكان ذراعها النشط "السواعد الرامية"[2].

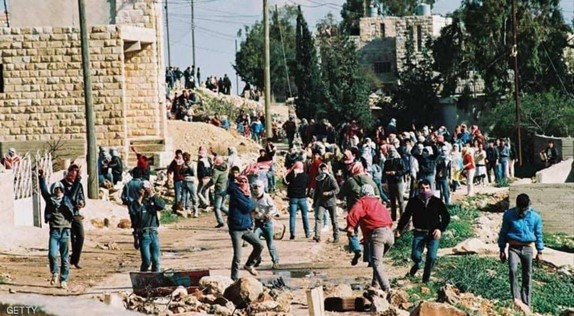

كانت المظاهرات الجماهيرية العارمة، والقاء الحجارة والزجاجات الفارغة والزجاجات المشتعلة على دوريات الاحتلال وقوافل المستوطنين الفعل الانتفاضي اليومي الرئيس في مدن وبلدات ومخيمات فلسطين، وقد ساعد الاحتكاك اليومي المباشر بين قوات الاحتلال والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى في إذكاء لهيب الانتفاضة وإبقاء المشهد الانتفاضي اليومي حاضراً لسنوات.

في سبيل التحرير.. أساليب المواجهة في عصر الانتفاضة

أبدع الفلسطينيون في عصر الانتفاضة أساليب جديدة في مواجهة الاحتلال، ونجحوا في توظيف موجودات البيئة المحلية في الفعل الانتفاضي اليومي خصوصاً الحجارة التي كانت سلاح المنتفضين الأبرز حتى ألصقت بمصطلح الانتفاضة فكان يقال "انتفاضة الحجارة"، كما خاضوا تجربة العصيان المدني، بامتناعهم عن دفع الضرائب، وتوقفهم عن العمل في المصانع والشركات الصهيونية[3]، ومقاطعتهم لبضائع الاحتلال[4]، واستقالتهم من العمل في دوائر الإدارة المدنية الصهيونية[5]، وتجرُّؤهم على تمزيق بطاقات الهوية، وإيجادهم لأطر بديلة مثل لجان التعليم الشعبي واللجان الصحية وغيرها، وقد اشتهرت بعض البلدات بتجربتها المتميزة في هذا المضمار مثل بيت ساحور التي أعلنت عصيانها المدني عام 1989، ثمَّ إن المنتفضين أطلقوا ثورة السكاكين في أعقاب عملية عامر أبو سرحان الشهيرة[6]، كما نفَّذوا عمليات دهس استهدفت تجمعات الجنود والمستوطنين مثل عملية راتب زيدان[7]، في مشهد يظهر محاولات الفلسطينيين تجاوز معضلة قلة الإمكانيات ومحدودية الوسائل عبر تحويل الأغراض ذات الاستعمال اليومي إلى أداة مقاوِمَة، وهو المشهد ذاته الذي تجدد في انتفاضة القدس في الضفة الغربية عام 2015 وما بعدها.

وظهرت إلى الوجود بنىً تنظيميةً مسلحةً، تعززت مع انتشار ظاهرة المطاردين، منها مجموعات أخذت "الصيغة المليشياوية"[8]، مثل "الفهد الأسود"، و"صقور فتح"، و"كتائب الشهيد أبو جهاد"، و"الجيش الشعبي"، و"الأسد المقنع" التابعة لحركة فتح، وكان على رأسهم العديد من الكوادر مثل عماد الناصر وعمر عرفات (نابلس)، ونجيب حويل(جنين)، وجمال غانم (طولكرم)، وناصر أبو حميد (رام الله)، وأحمد أبو بطيحان (غزة)، وجمال عبد النبي (غزة)، ومجموعات "النسر الأحمر" التابعة للجبهة الشعبية، ومن قياداتها فؤاد شحادة (غزة)، وأيمن الرزة (نابلس)، ومجموعات "النجم الأحمر" التابعة للجبهة الديمقراطية، وقد ركَّزت أغلب هذه المجموعات على ملاحقة العملاء وتصفيتهم[9]، كما أنها اشتبكت مع قوات الاحتلال.

وتشكَّلت خلايا عسكرية تابعة لحركة حماس[10]، حيث نفَّذت عمليات ضد الاحتلال والمستوطنين[11]، ومع الوقت تطورت في بنيتها وأدائها لتعرف بكتائب الشهيد عز الدين القسام مطلع عام 1992[12]، وكان على رأس هذه الخلايا ياسر النمروطي وعماد عقل ومحمد الضيف وطارق دخان وعادل عوض الله وصالح العاروري وإبراهيم حامد ومحمود عيسى وزاهر جبارين وغيرهم. أبدعت هذه الخلايا في نصب الكمائن، وإطلاق النار من مسافة الصفر، واختطاف الجنود، وتصوير العمليات، وخطت خطوات أولية جريئة في إعداد السيارات المفخخة، وفي التأسيس لظاهرة الاستشهاديين التي أشرف عليها يحيى عياش، وفي توظيف العمل المسلح خدمة لقضية تحرير الأسرى في سجون الاحتلال[13]. وأدى نشاط هذه البنى المسلحة إلى تصاعد عمليات إطلاق النار، حيث ارتفعت من 15 عملية عام 1988 إلى 134 عملية عام 1992[14]، ووصل عدد قتلى الاحتلال حتى عام 1993 إلى 169 قتيلاً، ومع الوقت أوجدت الانتفاضة حالة من الإرباك في جيش الاحتلال، ودفعت باتجاه تقديم استقالات في قيادته العليا، وتصاعدت ظاهرة رفض الخدمة العسكرية.

بيانات الانتفاضة وكتابات الجدران.. أسلحة التثوير والتوجيه والتثقيف

استعمل المنتفضون البيانات[15] للتعبير عن مواقفهم ولتنظيم البرنامج اليومي للانتفاضة، وقد أصدرت القيادة الوطنية الموحدة في العامين الأولين للانتفاضة 50 بياناً، وصدر عن حركة حماس 51 بياناً [16]، وصدر عن حركة الجهاد الإسلامي 25 بياناً، واستخدمت التنظيمات الكتابة والرسم على الجدران بشكلٍ موسَّعٍ جداً، وكانت وسيلة ناجعة للتوعية والتعبئة، والأقدر على التعبير عن جوهر الحالة الثورية، والأكثر اختزاليةً ومباشرةً ووضوحاً، حتى غدت فلسطين "غابة من الشعارات والرموز والرسوم"[17]، وانتشرت الملصقات والصور والتي ركَّزت في أكثرها على صور الشهداء والأسرى والشخصيات الوطنية، وخريطة فلسطين، واضطلع المسجد بدور مهم في التعبئة الوطنية من خلال خطب الجمعة والدروس اليومية، وكانت مآذنه مصدراً للإعلان عن الفعاليات اليومية وتصدير المواقف، كما أنَّه شكَّل مكاناً لتطبيق برنامج التعليم الشعبي بعد إغلاق الاحتلال للمدارس[18].

وتطورت أشكال من البنى الأمنية التي ركَّزت على تعزيز المناعة المجتمعية وحفظ كوادر المقاومة وعناصرها ومثال ذلك منظمة الجهاد والدعوة/ مجد التابعة لحركة حماس[19]، والتي كان من كوادرها الرئيسة يحيى السنوار، كما ساهمت الانتفاضة في تجدد تفاعل الإقليم مع القضية الفلسطينية، فاستعادت م.ت.ف بعضاً من مكانتها السابقة، وأقامت حركة حماس علاقات مع عدد من الدول والقوى الإقليمية الوازنة مثل إيران وحزب الله[20]، وسيكون لهذه العلاقات تأثير في مسار الأحداث وصولاً إلى لحظة الطوفان.

الاحتلال وأساليب قمع الانتفاضة

اعتبر الاحتلال أن الحل الأمني هو الوحيد القادر على إيقاف الانتفاضة، فخلال العامين الأولين من عمرها كان 300 ألف جندي صهيوني قد خدموا في الأرض المحتلة. تلقى جنود الاحتلال أوامر باستخدام سياسة تكسير العظام منذ شباط عام 1988، ومُنِحوا تسهيلات في اتخاذ قرار فتح النار على الفلسطينيين، وشرعوا بارتكاب المجازر مثل مجزرة نحالين في الثالث عشر من نيسان عام 1989، ومجزرة الأقصى في الثامن من تشرين أول/ أكتوبر عام 1990، ووصل عدد الشهداء حتى عام 1993 إلى حوالي 1204 شهيدًا، وأصيب أكثر من 80 ألف جريح، وهدم الاحتلال أعداداً كبيرة من البيوت، ووصل عدد المعتقلين إلى 50000 معتقلاً، وتصاعدت عمليات الإبعاد حتى قام الاحتلال بإبعاد 415 قيادياً وكادراً من حركتي حماس والجهاد الإسلامي دفعةً واحدة أواخر عام 1992، وكان لهذا الابعاد دور عكسي، إذ استغلته قوى المقاومة في توسيع علاقاتها وتعزيز قدراتها العسكرية والأمنية والإعلامية.

وشارك المستوطنون في قمع الانتفاضة، فأقدموا على قتل فتىً من قرية بيتين قرب رام الله بعد قرابة شهر من الانتفاضة، وشرعوا بسلسلة من الاعتداءات المنظَّمة على المدن والقرى الفلسطينية، ونفَّذوا عمليات حرق الحقول، وتوزيع البيانات التهديدية، وتنظيم مظاهرات استفزازية وغيرها، وارتكبوا مجازر منها مجزرة عيون قارة "ريشون ليتسيون" في العشرين من أيار/ مايو عام 1990.

وأقدم الاحتلال على إحياء النزعات الداخلية بين الفلسطينيين، وتنشيط العملاء، واستهدف العمَّال والمنشآت الاقتصادية، ونفَّذ حملات جمع الضرائب، وطبَّق نظام البطاقات الممغنطة، وحاول التأثير على الشخصيات الوطنية والعامة، ومارس حرباً إعلامية منظَّمة، فوزَّع ما يقارب 189 بياناً مزوراً خلال العامين الأولين من الانتفاضة، ووزَّع بيانات باسم الجيش، وعمل على إزالة الشعارات عن الجدران، ومنع التجول، وعرقل المسيرة التعليمية، وكل ذلك كان فعلاً يومياً منوطا بضباط جيش الاحتلال وجنوده.

الانتفاضة الأولى.. الاتفاق في الميدان والاختلاف في السياسة

توحَّد المنتفضون في ميدان المواجهة اليومي، لكنَّهم عجزوا عن الاتفاق على البرنامج السياسي، فاتجه فريق لاستثمار الانتفاضة خدمة لمشروع الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وتشبث فريق بالمقاومة طريقاً للتحرير، وقد واكب ذلك أحداثاً ومعطيات إقليمية ودولية أثَّرت على الانتفاضة وتطورها، فكان إعلان الأردن فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية أواخر تموز/ يوليو عام 1988، ثمَّ إعلان الاستقلال في الجزائر في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1988، وإعلان الولايات المتحدة عن قبولها الحوار مع م.ت.ف في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1988، واندلاع حرب الخليج الثانية (1990-1991)، وانتهاء الحرب الباردة عام 1991، وانعقاد مؤتمر مدريد (1991)، وبدء مفاوضات واشنطن عام 1992، لكنَّ التحول الأكبر جرى حين تم توقيع اتفاق أوسلو في أيلول/ سبتمبر عام 1993، الذي حدَّده كثيرون تاريخاً لانتهاء الانتفاضة.

خاتمة

عانت الانتفاضة في النصف الثاني من عمرها من مظاهر سلبية متعددة مثل تكلس فعالياتها، وانتشار مظاهر الفوضى الانفلات، والاستنزاف الكبير للقيادات والكوادر، وبرود العلاقات بين الفصائل، سيما حركتي فتح وحماس، وحالة الإحباط واليأس التي اعترت قيادات م.ت.ف مع نتائج حرب الخليج الثانية عام 1990.

وخبا الفعل الانتفاضي مع توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، وتشكيل السلطة الفلسطينية، وإقدام الاحتلال على تقليص الاحتكاك بالفلسطينيين من خلال خروج قوات الاحتلال من مراكز المدن والبلدات الفلسطينية، وإقامة الحواجز العسكرية على مداخلها، وشق الشوارع الالتفافية، واعتماد الاحتلال سياسة رفع كلفة العمل الانتفاضي بشكل كبير جداً، حتى أصبحت إمكانية اندلاع انتفاضة جديدة على شاكلة الانتفاضة الأولى مسألة في غاية الصعوبة وربما مستحيلة، لكن الروح التي بثتها الانتفاضة بقيت صامدة، والتجربة التي خاضها المنتفضون كانت ثرية، الأمر الذي مكَّنهم من الانتقال إلى مرحلة جديدة من الصراع، كانت أكثر سخونة، حيث تجذَّرت ظاهرة الاستشهاديين، واندلعت الانتفاضة الثانية، ثم شنَّ الاحتلال حروبه على غزة، فسطَّرت ملاحم صمود مثيرة للدهشة، حتى جاءت اللحظة التاريخية الفارقة، فقذفت بطوفانها نحو عدوها في صبيحة يوم السبت السابع من تشرين أول/ أكتوبر عام 2023.

[1] صك إبراهيم حامد مصطلحي "الدحرجة" و"الانتفاضة مستمرة" للتعبير عن استمرار حركة حماس، ومعها المؤمنون بالمقاومة، في تطوير الفعل المقاوم دون توقف وصولاً إلى يومنا هذا رغم قسوة العوائق وكثرة المطبات.

[2] شاركت أجسام نضالية أخرى في الانتفاضة، ولكن مشاركتها الجماهيرية اتسمت بالمحدودية مثل حركة الجهاد الإسلامي، وفتح الانتفاضة (جماعة أبو موسى)، والجبهة الشعبية القيادة العامة وغيرها.

[3] على سبيل المثال: انخفض عدد العاملين في الداخل المحتل عام 1948 من 100 ألف إلى 60 ألفاً،

[4]على سبيل المثال: انخفضت في سوق الضفة الغربية نسب الاستيراد والتصدير من السوق الإسرائيلية إلى 48%.

[5] مثل الشرطة والقضاة وموظفي الضرائب والمساحة، والمجالس البلدية والقروية والمخاتير المعيين من قبل الاحتلال. لم يبق -وفق بعض الاحصائيات- سوى عشرين فلسطينياً في جهاز الشرطة الإسرائيلية العاملة في الضفة وغزة حتى أيار 1889.

[6] نفَّذ نضال زلوم عملية طعن في شارع يافا في القدس المحتلة في صبيحة السابع والعشرين من رمضان الموافق الثالث من أيار/ مايو عام 1989، أدت إلى مقتل صهيونيين وإصابة ثلاثة آخرين، تبعه عامر أبو سرحان الذي نفَّذ عمليته في حي البقعة في القدس في الحادي والعشرين من تشرين أول/ أكتوبر عام 1990، أدت إلى مقتل ثلاثة صهاينة، ثمَّ اندلعت موجة كبيرة من عمليات الطعن التي استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين، ومن أشهر هذه العمليات عملية مروان الزايغ وأشرف البعلوجي في مدينة يافا المحتلة في الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 1990، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة صهاينة.

[7] نُفِّذت العملية في تشرين أول/ أكتوبر عام 1991 في محطة انتظار الحافلات قرب "تل هاشومير" بواسطة سيارة نقل " ميني باص "، وقد أدت لقتل اثنين من جنود الاحتلال وجرح أحد عشر آخرين.

[8] اقتبست التوصيف من إبراهيم حامد.

[9] تشير تقديرات صهيونية بأنَّه عمل في الضفة وقطاع غزة حتى بداية الانتفاضة 5000 عميل. ظاهرة تصفية العملاء والمشبوهين سابقة على الانتفاضة الأولى، وقد شهدت تصاعداً في الانتفاضة، وكانت قباطية من أوائل البلدات الفلسطينية التي تم فيها تصفية عملاء، أما على مستوى الضفة وغزة والقدس، فقد تم تصفية 21 مشتبهاً بالعمالة للاحتلال خلال عام 1988، وُصفِّي بعدها بعام 150 شخصاً، ثمَّ 156 عام 1990.

[10]سبق نشاط الاخوان المسلمين العسكري تأسيس حماس، لكنه كان على نطاقات ضيِّقة، كما في مجموعة الشيخ أحمد ياسين العسكرية التي اكتشفها الاحتلال عام 1983، ومن أوائل المجموعات الحمساوية المسلحة في الانتفاضة الأولى المجموعة 101 التي عملت في قطاع غزة، ومجموعات البراق التي نشطت في الضفة الغربية.

[11] على سبيل المثال، المجموعة 101 التي نفَّذت عمليتي خطف وقتل آفي سبورتس وإيلان سعدون في قطاع غزة عام 1989، وخلية رام الله التي وضعت عبوة ناسفة على شاطئ "تل أبيب" عام 1990، نتج عنها قتيلة و18 إصابة.

[12]وبيَّن هذا التطور دور الانتفاضة المركزي في فتح الأفق واسعاً أمام تطوير العمل المقاوم.

[13] تعتبر عملية اختطاف وقتل آفي سبورتس وإيلان سعدون من أوائل العمليات التي نفّذتها حركة حماس وقُصد منها إطلاق سراح الاسرى، أمَّا كتائب القسام فقد نفّذت منذ تأسيسها 25 عملية/ محاولة أَسْر جنود ومستوطنين من أجل إجراء تبادل للأسرى حتى معركة طوفان الأقصى في السابع من تشرين أول/ أكتوبر عام 2023.

[14] تشير المصادر الصهيونية إلى أنَّ عمليات القاء الزجاجات الحارقة، وإطلاق النار على قوات الاحتلال والمستوطنين توزعت عام 1989 على النحو الآتي: الضفة 58%، غزة25%، القدس 10%، الداخل 7%.

[15] أطلق عليها بعض الصهاينة مصطلح "الحجارة الناطقة"، أو "القيادة المكتوبة"..

[16] بقيت حركة حماس تصدر بياناتها المرقمة حتى بيانها الـ 133 الصادر في السادس من أيار/ مايو عام 1995.

[17] هذا التوصيف لإبراهيم حامد.

[18] شكَّلت قاعات الكنائس ومقرات النوادي والجمعيات وبيوت الفلسطينيين أمكنة لممارسة التعليم الشعبي.

[19] ظهر هذا التشكيل في قطاع غزة عام 1986 بتوجيه مباشر من الشيخ أحمد ياسين، ومن كوادر التشكيل الرئيسة يحيى السنوار وروحي مشتهى. شمل عمل هذا التشكيل نشر الوعي الأمني داخل المجتمع، وجمع البيانات حول المجتمع وتحليلها، وترتيب اجتماعات قيادة الحركة، وفحص السلامة الأمنية للمنسبين حديثاً للحركة، وطباعة المنشورات، وملاحقة العملاء...إلخ.

[20]بدأت حركة حماس علاقاتها مع إيران منذ عام 1989، وتوطدت علاقاتها مع حزب الله في فترة الإبعاد أواخر عام 1992، كما أنها انفتحت على الأردن وسوريا ودول الخليج وغيرها.