في ذكرى صعودهم بعد النكسة: النضال في عيني فدائيي أواخر الستينيات

مقدمة

لابد من الإشارة ابتداءً أن عرض كتاب "الفدائيون الفلسطينيون: صدقهم وفعاليتهم" يأتي ضمن جهدٍ، تبنته منصة إطار، أخذ على عاتقه تعريف القارئ الفلسطيني والعربي بسلسلة الأدبيات الخاصة بالقضية الفلسطينية مع التركيز على بواكير الكتب والإصدارات، لما في ذلك من فائدة للباحثين والمهتمين والمنشغلين بالهم الفلسطيني، على أمل أن يستمر هذا الجهد في قادم الأيام حتى يحقق هدفه.

يشير عنوان الكتاب إلى أهمية موضوعه، إذ إنَّه يتناول بالرصد والتحليل والتقييم المقاومة الفلسطينية المسلحة. صدر الكتاب عام 1970 عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في مرحلة مبكرة من تاريخ الحركة الفدائية التي أخذت بالإعلان عن نفسها في صورة فصائل مقاتلة تباعًا منذ النصف الأول من ستينيات القرن الماضي وانتشرت قواعدها في الأردن ولبنان بعد هزيمة حزيران عام 1967، فقد عُرفت تجربتها في الأدبيات الفلسطينية بـ "الثورة الفلسطينية المعاصرة". يعرِّف الكتاب القرَّاء العرب والغربيين[1] على المرجعية الفكرية للحركة الفدائية، وتدريباتها القتالية، وسلاحها، ومواقفها السياسية، وأدائها الميداني، وكبرى فصائلها المقاتلة، وعلاقة تلك الفصائل مع بعضها البعض ومع دول الإقليم، وأبرز التحديات التي تواجهها، ويستشرف مستقبلها.

والكتاب من تأليف الأكاديمي والكاتب الفلسطيني هشام شرابي، الشخصية المعروفة بكتاباتها الجادّة، وقد خطَّه بعد سنتين ونصف من تواصله المباشر مع الفدائيين في قواعدهم في الأردن ولبنان، الأمر الذي أكسبه مكانةً بين جملة الأدبيات التي صدرت في الفترة نفسها، والحقيقة أنَّه نصٌ شيِّق، خصوصًا وأن بإمكاننا بعد مرور أكثر من أربعة وخمسين عاماً على نشره أن نقارن بين رؤى الفصائل المقاتلة في ذلك الزمن وتطلعاتها وما آلت له أمورها في زماننا هذا، والمقارنة أيضاً بين فدائيي الستينيات وفدائيي هذا العصر سواءً من نواحي التفكير الاستراتيجي والتكتيكات العسكرية والمواجهة مع دولة الاحتلال وساحاتها، والموقفين الإقليمي والدولي من فلسطين ومقاومة شعبها.

كان الدافع لتأليف الكتاب الواقع الجديد الذي فرضته المقاومة الفلسطينية المسلحة بعد حرب 1967، خصوصًا بعد معركة الكرامة في آذار عام 1968، حين علا صوتها، ووصل صداه إلى كل مكان في الوطن العربي والعالم، وأصبحت لاعبًا رئيسًا لا يمكن تجاوزه عند الحديث عن القضية الفلسطينية ومستقبلها، فكان لابد من التعريف بها وبفكرها وسلوكها.

صدق الحركة الفدائية.. ملاحظات أولية

أشار شرابي أن الحركة الفدائية قطعت شوطاً في تأكيد صدقيتها لاسيما بعد أن اكتسب الفدائيون منذ أواخر عام 1968 ثقة بأنفسهم، ومن مظاهر هذه الصدقية تطوير أدائهم الإعلامي، لكنَّه لاحظ أنَّ إعلامها ظل يعاني من معضلتين رئيسيتن تضعفان من صدقيته، فهو يتعامل مع عمل سري، ولا يمكن كشفه إلا بعد أن يكشفه العدو، كما أن الفصائل المقاتلة بقيت تتنافس فيما بينها على تبني العمليات. على أن المتتبع للمسيرة التاريخية للإعلام المقاوم يدرك أن المقاومة الفلسطينية المسلحة أظهرت تقدّمًا في أدائها الإعلامي في العقدين المنصرمين، فعلى سبيل المثال أظهر إعلام المقاومة منذ حرب الفرقان عام 2008 وما تلاها من حروب أنَّه تجاوز المعضلتين اللتين تحدث عنهما شرابي، وأصبح منافسًا قويًّا لإعلام العدو، بل إنَّه تفوق عليه في بعض الجوانب، بحيث بدت مصداقيته أكثر رسوخًا وتجذّرًا.

ووفق شرابي فقد تراجعت مصداقية إعلام الاحتلال لدى المستمعين العرب والفلسطينيين، وتراجعت سيطرته على الإعلام والرأي العام الغربيين، فبعض الصحفيين الغربيين أخذوا يشككون بادعاءات الاحتلال حول طبيعة الحركة الفدائية ودوافعها بعد انطلاق العمل المقاوم والتقدم الذي أحرزه في تقليص الفجوات بينه وبين الاحتلال في الخسائر البشرية، لكنَّ الاحتلال بقي على عادته في إخفاء العدد الصحيح من قتلاه وجرحاه[2]، وهذه معضلة بحثية تواجه الباحثين والأكاديميين المهتمين بالصراع في فلسطين وحيثياته، لذا اقترح شرابي آليات جديدة للوصول إلى إحصائيات أقرب للحقيقة وذات مصداقية عالية، مثل مقارنة إعلانات الناطق العسكري بإعلانات الصحف الإسرائيلية، والانتباه إلى كلمات التأبين المرفقة في إعلانات الصحف لأن هناك اختلافًا في عبارات النعي بين قتيل المعركة ومن يموت موتًا طبيعيًّا، والأخذ بعين الاعتبار التوقيت اليهودي في إعلان ذكرى الموتى اليهود، فإحياء ذكراهم وفق التقاليد الدينية اليهودية يكون في اليوم السابع أو اليوم الثلاثين أو بعد عام.

حول سياسات الاحتلال وفاعلية الحركة الفدائية

شبَّه شرابي سياسات الاحتلال في الأرض المحتلة بسياسة فرنسا في الجزائر، ولاحظ أن الفلسطينيين من فئات كبار التجار وكبار الموظفين والملاكين هم أكثر استجابة لهذه السياسات في حين أن الفئات الفقيرة والريفية واللاجئين هي أكثر تحدّيًا، واستنتج أنَّ هذه السياسات نجحت في مواجهة الفعل الفدائي ومنعه من التطور داخل الأرض المحتلة، لكنَّها لم تحقق أيّ نوع من الاستقرار، وأن المقاومة السرّية أصبحت قوية، واستمر الفدائيون بالتسلل[3] عبر الأردن ولبنان والوصول إلى الداخل لتخزين السلاح وشن هجمات على قوات الاحتلال، وزادت الكلفة العسكرية على الاحتلال، وتراجعت فاعلية القصف الجوي لمواقع المقاومة في الأردن ولبنان.

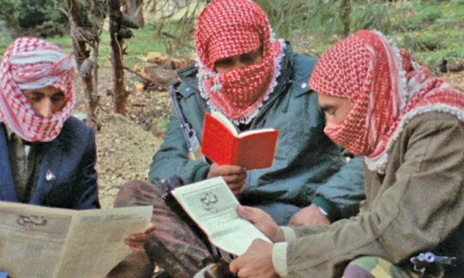

ورصد شرابي فاعلية الحركة الفدائية من خلال مسألتي التدريب والممارسة في الميدان، واعتمد في الأساس على معلومات أدلى بها الفدائيون أثناء لقاءاته معهم. درَّبت الحركة الفدائية ما بين 30 -50 ألف رجلاً حتى نهاية عام 1969، ووفق ما أفاد من معطيات، فإن التدريب النظامي كان يستمر لأسبوعين أو ثلاثة، يتدرب فيها الفدائي على مختلف أنواع الأسلحة النارية، وأساليب الحرب في المدن، ويتلقى تثقيفًا سياسيًّا، ورغم المعيقات التي شهدها التدريب في البداية مع عدم وجود كفاءات مهنية إلا أنَّه تغيَّر في صيف عام 1969، فأصبح أكثر مهنية وعصرية، وأخذ الفدائيون يلتحقون بدورات متقدمة في مصر والجزائر والصين وفيتنام الشمالية[4]، أمَّا بخصوص السلاح فإن الفدائيين حصلوا على أنواع مختلفة من السلاح منها الكلاشنكوف وصاروخ الكاتيوشا ومدفع "RPG" والألغام، ومدافع مضادة للطائرات روسية الصنع، وقد نتج عن التدريب وتوفّر السلاح ارتفاع في معدل العمليات ضد الاحتلال وتقليل في معدل الإصابات في الجانب الفلسطيني.

من هي أهم المنظمات الفدائية؟

سلَّط شرابي الضوء على حركتي فتح والجبهة الشعبية، باعتبارهما كبرى الفصائل المقاتلة، وبدا واضحًا أنه كان متفائلاً في قدرتهما على التعبير عن الأهداف الفلسطينية الكبرى، ومتفاعلاً مع جهودهما لتحقيق هذه الأهداف، وقد أبرز بعض الفوارق بين الحركتين كما في المبادئ الأساسية التي تحتكمان إليها، ومواقفهما وتكتيكاتهما في الميدان، وحجمهما ومستوى تأثيرهما، مع إظهاره تقديرًا كبيرًا لحركة فتح.

سلَّط شرابي الضوء على حركتي فتح والجبهة الشعبية، باعتبارهما كبرى الفصائل المقاتلة، وبدا واضحًا أنه كان متفائلاً في قدرتهما على التعبير عن الأهداف الفلسطينية الكبرى، ومتفاعلاً مع جهودهما لتحقيق هذه الأهداف، وقد أبرز بعض الفوارق بين الحركتين كما في المبادئ الأساسية التي تحتكمان إليها، ومواقفهما وتكتيكاتهما في الميدان، وحجمهما ومستوى تأثيرهما، مع إظهاره تقديرًا كبيرًا لحركة فتح.

أوضح شرابي بأن الشعبية بعكس فتح تلتزم مبادئ عقائدية، وتختلف نظريًّا في الموقف من الحزب الثوري ودوره، وفي الدعوة إلى ضرورة تحويل الوضع العربي ليكون مماثلاً لوضع فيتنام، لكنهما تتفقان على ضرورة تحويل الحركة الفدائية إلى حركة تحرير شعبية. تحدث شرابي عمَّا تميزت به الجبهة الشعبية أواخر ستينيات القرن الماضي، فذكر تركيزها

على تشكيل نظام الخلايا في المدن والقرى الفلسطينية المحتلة، ومحدودية نشاطها على الحدود الأردنية واللبنانية، وعدم تمييزها في عملياتها ضد الاحتلال بين الأهداف المدنية والعسكرية[5]، وعدم اقتصار نشاطها العسكري على شكلٍ واحدٍ من العمليات، ودورها التوعوي ثقافيًّا وفكريًّا على صعيد الجمهورين الفلسطيني والعربي.

أمَّا حركة فتح فتمكَّنت من الحصول على مكانة عالية بين الجمهور الفلسطيني، بفعل، ما وصفه شرابي بـ "قيادتها المرنة بعيدة النظر وذات الكفاءة الفائقة"[6]، والتي امتلكت قدرةً على "الانتقال بثقة من المجال العسكري (الفدائي) إلى المجال السياسي (التنظيم)"، حتى أصبحت "دولة داخل دولة". استطاعت حركة فتح، كما شاهد شرابي، من تأسيس جيش خاص، وشبكة مدارس ومستشفيات، وضمان اجتماعي وجباة أموال، وترجمت قوتها الميدانية إلى نفوذ سياسي عبر استحواذها على عدد كبير من قواعد المجلس الوطني، وترؤس ناطقها الرسمي لمنظمة التحرير، وسيطرتها على الشبكة المالية والإدارية للمنظمة، وعلى جيش التحرير وقوات التحرير الشعبية[7].

الحركة الفدائية والمرحلة القادمة

أكَّد شرابي على أهمية ما أنجزته الحركة الفدائية على صعيد استعادة مكانة الفلسطينيين، ووضعهم على خريطة المنطقة، فقد أصبحت قيادة الفدائيين لاعبًا مهمًا لا يمكن تجاوزه، مع التأكيد على جملة من التحديات الكبيرة التي توجهها والتي قد تؤدّي إلى وأد مشروعها. أمَّا خططها المستقبلية فتتركَّز في السعي الحثيث لإرهاق العدو وضرب أعصابه ومعنوياته، وزيادة العمليات ضده كمَّا ونوعًا، بما فيها ضرب الأهداف المدنية (الجبهة الشعبية)، وزيادة العمليات من لبنان (حركة فتح).

سُيركِّز فدائيو الشعبية على العمليات داخل الأرض المحتلة، وستتسلل كوادر الحركة الفدائية وعناصرها لداخل الأرض المحتلة، وفي الوقت ذاته ستعمل على تجنُّب المواجهة العسكرية الشاملة والمباشرة. أما الاحتلال فسيصعّد سياساته القمعية، لكن ذلك سيؤدّي إلى تزايد الانخراط في المقاومة على قاعدة "الإرهاب والإرهاب المضاد"، وسيؤدّي ذلك إلى تطور نوعي في أداء المقاومة، وربما يصل الأمر إلى مرحلة العصيان.

ولابدّ من الإشارة هنا إلى تزعزع ثقة شرابي بإمكانية صمود المقاومة في الداخل، إذ بإمكان "إسرائيل"، على حدّ قوله، أن تلقي بكل ثقلها في الداخل "فتشلّ الفلسطينيين تمامًا"، ولعل ذلك عائد أساسًا إلى تركيز الحركة الفدائية في ذلك الوقت على ساحة الخارج إلى حدّ كبير، وعلى فشل حركة فتح في تثوير الضفة الغربية كما كانت تتمنى بعيد هزيمة حزيران عام 1967.

سيناريوهات المواجهة مع الاحتلال مستقبلاً

وضع شرابي عددًا من السيناريوهات المحتملة في المرحلة القادمة (1970-1971) فيما يتعلق بسلوك الاحتلال تجاه الحركة الفدائية، فقد استبعد أن تقوم "إسرائيل" باحتلال الضفة الشرقية، لكنه افترض أنَّها يمكن أن تتجه لاحتلال بعض المناطق الحساسة مثل منطقة المفرق بين الأردن وسوريا وبين الأردن والعراق، التي من الممكن أن تؤدّي إلى خسارة مصادر التموين الرئيسة للفدائيين، أو احتلال العقبة لقطع تواصل الأردن مع العالم الخارجي، أو احتلال جبل حرمون حيث التقاء الحدود السورية اللبنانية الفلسطينية[8]، ومن ثمّ القضاء على قواعد الفدائيين هناك، وقطع جنوب لبنان عن سوريا، أو احتلال جنوب لبنان حتى نهر الليطاني[9]، كما توقّع أن تبقى سوريا ضمن حسابات الاحتلال كونها تشكل الخطر الثاني عليه بعد مصر، أما بالنسبة إلى القوة الجوية الإسرائيلية وتفوقها سواء في مواجهة الحركة الفدائية أم في مواجهة دول الطوق فلن تكون حاسمة إذا ما قامت دول الطوق بتطوير قدراتها[10]، رغم أن التوقعات أن تقوم "إسرائيل" بتوسيع هجماتها واستهداف المرافق الاقتصادية الحيوية في دول الطوق وتدميرها

الحركة الفدائية والتحديات القادمة

طرح شرابي جملة التحديات التي تواجهها الحركة الفدائية في نهاية ستينيات القرن الماضي وبداية سبعينياته، أتى في مقدّمتها إمكانية حدوث صراع داخلي بين الفصائل المقاتلة، لكن هذا الخطر أخذ بالتناقص، بعد اضطلاع حركة فتح بدور مركزي في تقليص الفجوات بين الفدائيين بعد استلامها لمنظمة التحرير، لكنه استبعد تحقيق الوحدة الشاملة بين الفصائل المقاتلة بحكم اختلاف المبادئ والعقائد، وافترض أن من الممكن أن تكَوِّن الفصائل جبهة واسعة، ولنا أن نقول بعد مرور عقود على كلام شرابي أن هذا الصراع الداخلي لم يؤدِّ إلى وأد الحركة الفدائية لكنَّه أعاق تقدمها وظل ضاغطًا عليها لفترات طويلة.

وهنالك تحدٍ آخر يتعلق بمحاولات الدول العربية احتواء الفصائل المقاتلة، لاسيما وأن لمشروع الحركة الفدائية أبعاد اجتماعية تؤثّر في الوطن العربي، وقد أشار شرابي إلى أنّ تجربة الحركة الفدائية مع الأردن ولبنان تؤكّد أن التناقض مع هذين النظامين حتمي، لكنه كان متفائلاً بقدرة الحركة الفدائية على مواجهة هذا التناقض عبر استمالة عناصر في الجيوش وقوى الأمن في الوطن العربي لتشكّل عامل حماية لها في حال تطوّرت الأمور إلى مواجهة شاملة، وهنا نلاحظ أن هذا التناقض كان أكبر مما تخيَّله شرابي، إذ لعب دورًا محوريًّا في إضعاف الحركة الفدائية وتراجعها، فخسرت الحركة الفدائية ساحة الأردن حين وصل التناقض مع النظام الأردني إلى حدّه الأقصى، وأُقحمت في أتون الحرب الأهلية في لبنان، الأمر الذي ساهم في إضعافها ثم خروجها من لبنان عام 1982.

أما التحدّي الثالث فمرتبط بسياسات دولة الاحتلال، فربما يقوم جيشها باحتلال الأردن إذا استلمت الحركة الفدائية الحكم، ويبقى أكبر الأخطار، وفق شرابي، في إقدام الدول الكبرى على فرض حلّ سياسي للقضية الفلسطينية أو أن تنخرط "إسرائيل" في مشروع التسوية الأمر الذي سيؤدّي إلى أن تتخلى فيه القوى المؤيدة للمقاومة عن المقاومة، وتُظهِر قوى جديدة العداء لها، وبذا تصبح المقاومة معزولة.

ملاحظتان ختاميتان

يبقى أن نشير هنا إلى ملاحظتين ختاميتين، أما الأولى فتتعلق بإشادة شرابي بالحركة الفدائية وتفاؤله بمستقبلها، والابتعاد عن نقدها بجدّية سواءً على مستوى الأفكار أو الممارسات، رغم ما عُرف عنه من حسّ نقديّ، وقناعته بالمستوى العالي من التحديات التي تواجهها، وربما أن هذه الإشادة وهذا التفاؤل عائد لما شهدته الحركة الفدائية من تغييرات إيجابية على المستويات المختلفة في ذلك الوقت، وربما أن أجواء ما بعد معركة الكرامة وما أفرزته من تداعيات ميدانية رفعت درجة التفاؤل لدى الفدائيين الأمر الذي انعكس على نصّ شرابي، ويمكن أنَّ غاية التبشير بالمقاومة وبدورها المستقبلي قد دفعتاه لتأجيل أيّ نقدٍ لها.

أمَّا الملاحظة الثانية فتتعلق بطرح شرابي حول موقف الحركة الفدائية من التسوية السياسية في فلسطين، فرغم أننا أمام حركة فدائية مسلّحة فتية، تتبنى شعار تحرير فلسطين عبر الكفاح المسلح، إلا إننا نُدهش حين نعرف أن التفاوض مع الاحتلال كان حاضرًا في استراتيجية كبرى فصائلها المقاتلة منذ السنوات الأولى من انطلاقها، فقد نقل شرابي تصريحاً لأحد الناطقين باسم حركة فتح تحدث فيه لصحيفة الأزمنة الحديثة الفرنسية قبيل حرب حزيران عام 1967، عن أنَّ هدف الحركة الفدائية النهائي هو التفاوض مع "إسرائيل"، وأوضح في موقع آخر من الكتاب أن هنالك إمكانية ما لتحقيق تغيير في توجهات القيادة الصهيونية بحيث تصبح مقتنعة بالسلام، وتحدّث شرابي عن جهود في مركز التخطيط التابع لمنظمة التحرير لوضع خطة يمكن للمقاومة أن تتخذها أساسًا للسلم في المستقبل، وكان هنالك أمل لدى فاعلين في الحركة الفدائية في ذلك الوقت في أن تتعاظم مكانة اليهود الذين يفرّقون "بين الكيان اليهودي وبين الدولة الصهيونية"، فيلتقون مع الحركة الفدائية في رفض المشروع الصهيوني.

أشار شرابي إلى إدراك الحركة الفدائية ضعف إمكانية حدوث تفاوض مع دولة الاحتلال في ذلك الوقت ليس بسبب مواقفها المعلنة حول تحرير فلسطين ولكن بسبب الموقف الإسرائيلي المتعنت، وأمام هذا الطرح ومواقف شرابي اللاحقة يمكن أن نقول إنَّ تحذير شرابي من خطر اتفاق سلام ترعاه الدول الكبرى، أو حدوث تحول في السياسة الإسرائيلية نحو السلام، كان بدافع تعزيز رغبة قيادة الحركة الفدائية في التعاطي إيجابيًّا مع التسوية، بحيث تقترب منها أكثر، وتتبنى القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

[1] صدر باللغتين العربية والانجليزية.

[2] ما زال الاحتلال يمارس نفس السياسة حتى يومنا هذا.

[3] تُعتبر الحدود الفلسطينية الأردنية أشهر المواقع التي كان يتسلل منها الفدائيون إلى فلسطين، فيما عُرف في حينه بالدوريات. استمرت الدوريات في كونها شكلاً نضاليًّا معتمدًا لدى فصائل المقاومة حتى خروجها من لبنان عام 1982. ورغم ما شكّلته الدوريات من إرباك للاحتلال إلا أنها اتصفت في أغلبها بالارتجالية وافتقارها للتخطيط السليم وبالتالي قلة تأثيرها.

[4] لاحظ كيف أن المقاومة اليوم تفتقد إلى الحاضنة الإقليمية وليس لها نصير دولي كما كانت في ذلك الزمن.

[5] على قاعدة معاملة الاحتلال بالمثل.

[6] كل الجمل الموضوعة بين قوسين في هذا العرض هي من كلام المؤلف.

[7] قرأ بعض الفلسطينيين، هذه التحولات داخل فتح في حينه باعتبارها انحرافًا عن مسار المقاومة المسلحة، وتحولاً عن أهدافها، منهم أكرم زعيتر الذي انتقد استحواذ فتح على المنظمة بشدّة في يومياته.

[8] استكمل فعل ذلك أواخر عام 2024.

[9] تم لها ذلك عام 1978.

[10] من الواضح أن القدرات الجوية لدى دولة الاحتلال بقيت هي أهم العوامل الحاسمة في حروبها على المقاومة حتى يومنها هذا، وكان من غير الدقيق توقع تقليص مستوى تأثيرها.