قصف الأبراج في غزّة.. حين تُمحى آخر الرموز الحضرية للمدينة

على سبيل التقديم...

يشهد قطاع غزّة، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة، تدميرًا ممنهجًا يتمثل في الاستهداف الواسع للبنى التحتية الحيوية. وبعد مرور نحو عامين من الأحزمة النارية الكثيفة التي دمّرت أكثر من 80% من مساحة القطاع، وفق التقديرات الأممية، وبإجمالي يزيد على 70 ألف طن من المتفجرات، أي ما يعادل أكثر من خمس قنابل بحجم هيروشيما، عاد الاحتلال ليقصف ما تبقّى من أبراج مدينة غزّة، التي شكّلت القلب العمراني والحضاري للمدينة، مع بدء عمليته العسكرية المسماة "عربات جدعون 2". وتهدف هذه العملية إلى احتلال مدينة غزّة ودفع قرابة مليون فلسطيني إلى النزوح القسري جنوبًا عبر تهديدات الإخلاء والقصف المستمر لمناطق تمركزهم.

ولم تكن عشرات الأبراج التي دمّرها الاحتلال مؤخرًا بمئات الغارات مجرد شواهد معمارية أو منشآت مادية، بل كانت رموزًا حضرية واجتماعية مثّلت مركزًا للنشاط الاقتصادي والاجتماعي والكثافة السكانية، كما شكّلت مكوّنًا أساسيًا من الذاكرة الجماعية لسكان المدينة والقطاع. إذ إن كل برج تهدمه إسرائيل يحمل اسمًا له دلالات ومعانٍ وذكريات خاصة لأهالي المدينة. وهذا يبرز أهمية فهم هذا الفعل في إطار أوسع من الاختزال الإسرائيلي الذي يقدّمه بصفته عمليات عسكرية، نحو تحليل أبعاده الاستعمارية الشاملة، التي تهدف إلى إعادة إنتاج الفضاء الحضري للمدينة وفق شروط السيطرة والهيمنة الإسرائيلية. ويأتي ذلك كجزء من السياسات الاستعمارية المستمرة منذ عامين من حرب الإبادة، و18 عامًا من الحصار، لإعادة تشكيل القطاع ماديًا ورمزيًا.

الأبراج رموزًا حضرية واجتماعية

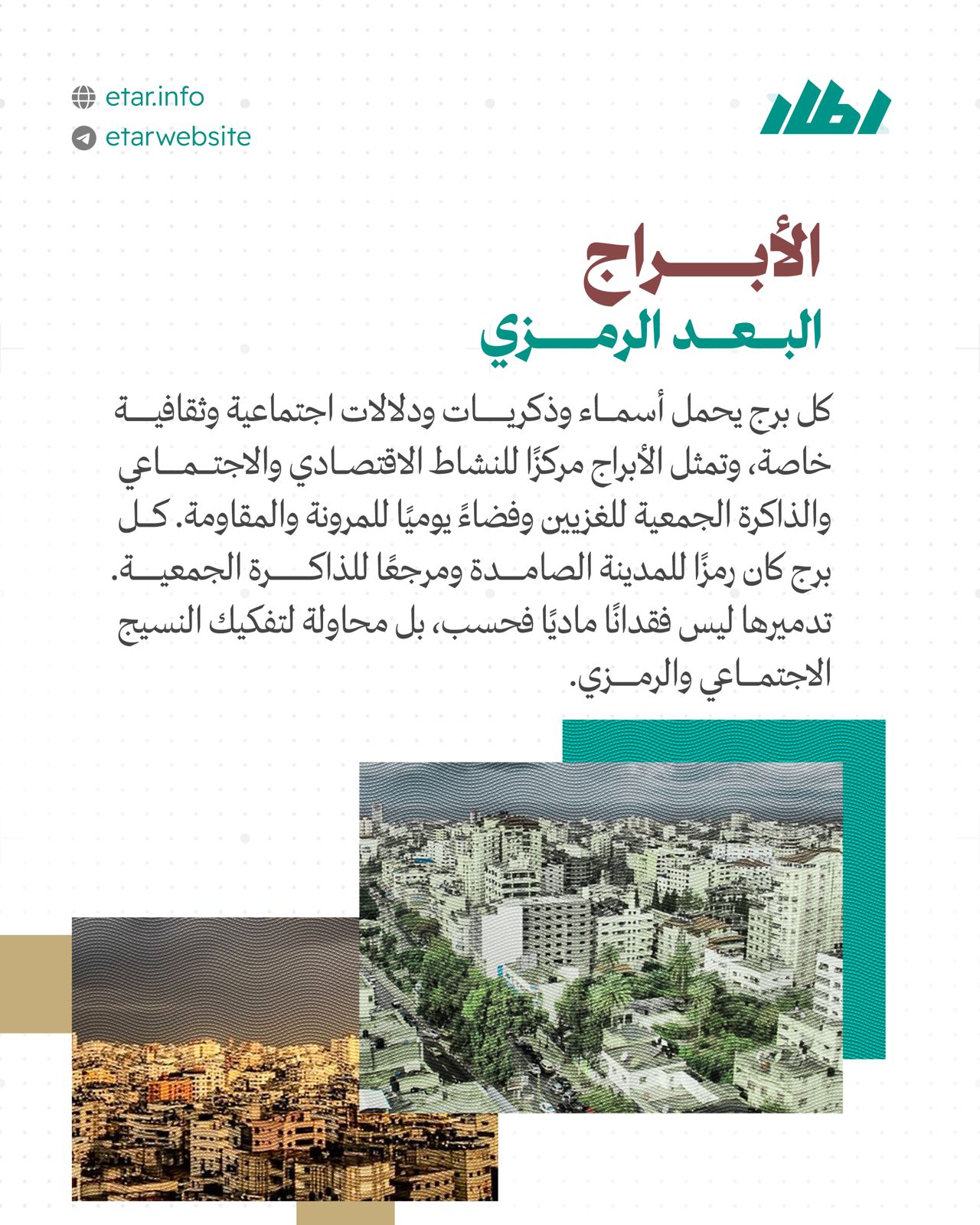

مثلت أبراج غزّة بُنية حضرية متعددة الوظائف، جمعت بين الأبعاد الاجتماعية والرمزية والاقتصادية، وشكّلت البنية الرأسية التي حاول السكان من خلالها خلق مرونة في أنشطتهم اليومية الاجتماعية والاقتصادية كأحد أشكال المقاومة. فقد احتوت على وحدات سكنية وتجارية ومرافق خدمية عامة، ساهمت في ضمان استمرارية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية داخل المدينة، بما يتيح إنتاج الحياة اليومية رغم القيود الاستعمارية المفروضة بفعل الحصار الإسرائيلي الطويل والمستمر على القطاع. ومن هنا، اكتسبت الأبراج رمزية خاصة في المخيلة الفلسطينية، بوصفها تجسيدًا للمدينة الصامدة، وتعبيرًا عن المقاومة الرمزية والذاكرة المكانية التي جمعت بين التاريخ الاجتماعي للمدينة وواقع العيش اليومي.

ومن هذا المنطلق، تُفهم أبراج غزّة بوصفها منشآت تجاوزت حدود الوظائف المادية لتضطلع بأدوار رمزية، إذ شكّلت تمثيلًا مكانيًا لحياة المجتمع اليومية، وفضاءً لإنتاج الوجود المدني وتجسيد الحياة الجماعية والتفاعلات اليومية، ما جعلها نقاط ثقل حضرية لا يمكن اختزالها في مجرد مبانٍ. وتكمن أهميتها في بعدها المكاني والاجتماعي الذي جمع بين التجارب الفردية والجماعية، لتصبح مرجعًا حضريًا يربط سكان القطاع بتاريخهم ومجتمعهم، ويحفظ هوية المدينة الجمعية عبر ترابط المراكز والوظائف الاقتصادية والاجتماعية مع التمثيل المكاني للحياة اليومية للسكان.

ومن ثم، فإن تدمير هذه الأبراج لا يعني فقدانًا ماديًا فحسب، بل يشكّل أيضًا محاولة إسرائيلية لتفكيك النسيج الاجتماعي ومحو الذاكرة. كما يخلّف هذا التدمير تحولات رمزية ونفسية واجتماعية ذات طابع استعماري، تمسّ الهوية الجمعية للمدينة وسكانها، وذلك استنادًا إلى طبيعة العلاقة بين الفلسطيني والمكان والعمران، وانطلاقًا من كون النظام الصهيوني بنية استعمارية تمارس سلطتها على الإنسان والزمان والمكان معًا"[1].

الإبادة المعمارية والتحويل المكاني للمدينة

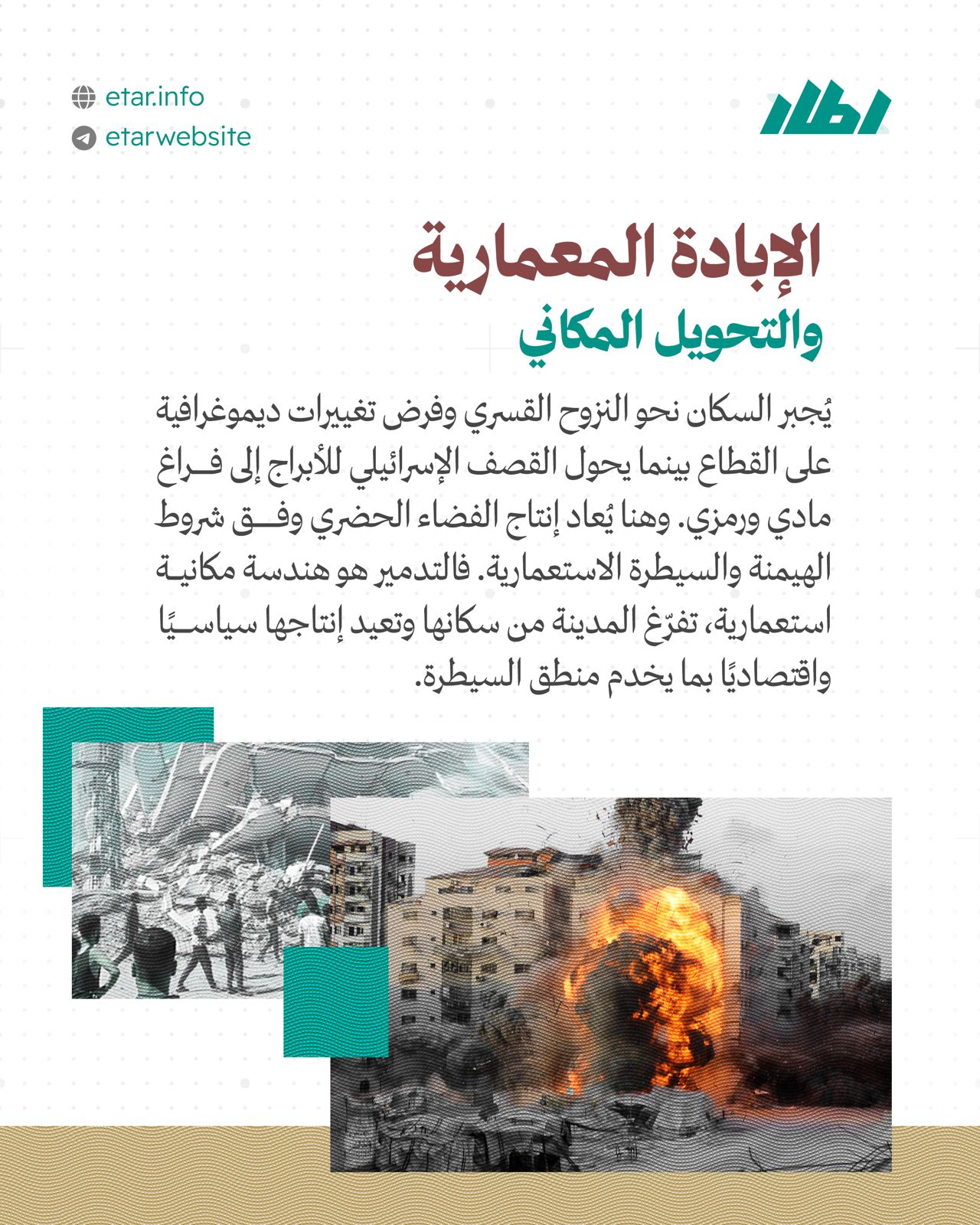

يعكس قصف إسرائيل لآخر الأركان القائمة في مدينة غزّة تحوّل الحياة فيها إلى فضاء للموت والعدمية الممنهجة، عبر تحويل المدينة إلى فراغ مادي ورمزي بمحو معالمها ووظائفها. إذ يتقاطع التدمير المادي وتفكيك البنية الرأسية للسكن مع تفريغ السكان من مناطقهم وفرض تغييرات ديموغرافية قسرية. ومن هنا، يمثّل القصف الممنهج لأبراج غزّة وتسويتها بالأرض فعلًا استعماريًا (معماريًا وفضائيًا) مزدوج الأهداف: فهو إبادة معمارية تستهدف البنية المكانية للمدينة لتفكيك نسيجها الحضري والاجتماعي من جهة، وأداة لإعادة توزيع السكان وإعادة إنتاج القطاع وفق الشروط السياسية والاقتصادية الاستعمارية، خلال الحرب وما بعدها، من جهة أخرى.

وتُعدّ الإبادة العمرانية للقطاع عملية هندسة مكانية استعمارية، تتخذ من قصف الأبراج أداة للسيطرة الإسرائيلية على المدينة وتفكيكها مكانيًا واجتماعيًا، عبر التحكم في توزيع السكان وخلق فراغات واسعة تُتيح إعادة إنتاج القطاع وفق منطق الاستعمار الحضري. ويتحول الفضاء الحضري، بهذا المعنى، إلى أداة لفرض الهيمنة على المجتمع. إذ شكّلت الأبراج فضاءً سياسيًا ومكانيًا، على نحو ينسجم مع أفكار هنري لوفيفر حول "إنتاج الفضاء"[2]، حيث تتحقق السيطرة على المدينة من خلال السيطرة على الفضاء الذي ينظم الحياة اليومية للأفراد، بالتوازي مع السيطرة عليهم. ومن هذا المنظور، يُفهم استهداف الأبراج بوصفه إشارة إلى مركزية المكانة الاجتماعية والاقتصادية والرمزية للمدينة، فيما يمثّل إفراغها من سكانها بالإخلاء والتهديد والقتل ممارسة استعمارية حضرية بامتياز.

وعليه، شكّلت أبراج غزّة نقطة التقاء بين العمود المادي للمدينة والحياة الاجتماعية اليومية والذاكرة الجمعية، ما يجعلها محورًا أساسيًا لفهم العلاقة بين الفعل الاستعماري والفضاء الحضري، والتحولات الاجتماعية القسرية الناتجة عن تدمير هذه البنية الرأسية وتفكيك الروابط الاجتماعية والكثافة السكانية التي كانت تحتضنها. لذا، فإن التدمير المادي للأبراج يحوّل المدينة من فضاء عمودي حيّ إلى ركام أفقي ممتد، يُفرغها من أنشطتها ومن أي بنية رأسية متبقية، ويمحو روابط الحياة اليومية فيها، عبر دفع سكانها إلى النزوح جنوبًا بعد سلبهم الأمان والاستقرار والمأوى. ويتحوّل المشهد الحضري إلى فراغ مُعسكر، حيث تُمارس العسكرة في سياق الاستعمار بوصفها "إستراتيجية سياسية متكاملة تهدف إلى إعادة تشكيل البُنى المجتمعية والفضاءات الحياتية والعلاقات الاجتماعية للمجتمع المستعمَر"[3].

.إن هذا التفريغ القسري لمركز المدينة، ماديًا وبشريًا، يشكّل عملية لإعادة إنتاج فضائها الاجتماعي والسياسي، إذ تستخدم إسرائيل تدمير الأبراج أداة للتحكم وإعادة هندسة العلاقة بالمدينة ومن داخلها في آن واحد، وفق شروط الهيمنة الاستعمارية على الهوية والذاكرة والمجتمع. فإزالة الفضاء العمودي وتحويله إلى أنقاض تقود إلى محو معالم المدينة التاريخية والاجتماعية والرمزية، وتجعل الأبنية المهدمة مجرد ركام ومساحات بلا ذاكرة حضرية. وهكذا يُعاد تشكيل العلاقة بين السكان والفضاء عبر خلق حالة من الفراغ العمراني، الذي يُستغل إسرائيليًا كأداة لإدارة السكان وحياتهم. ويمكن قراءة قصف الأبراج، في هذا السياق، كجزء من سياسة الهندسة الديموغرافية التي ينتهجها الاحتلال على القطاع، لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية تقوم على تفكيك البنية الاجتماعية وخلق حالة دائمة من اللّا استقرار، تمهيدًا لمخططات التهجير.

الصدمة المكانية/الحضرية وتداعياتها

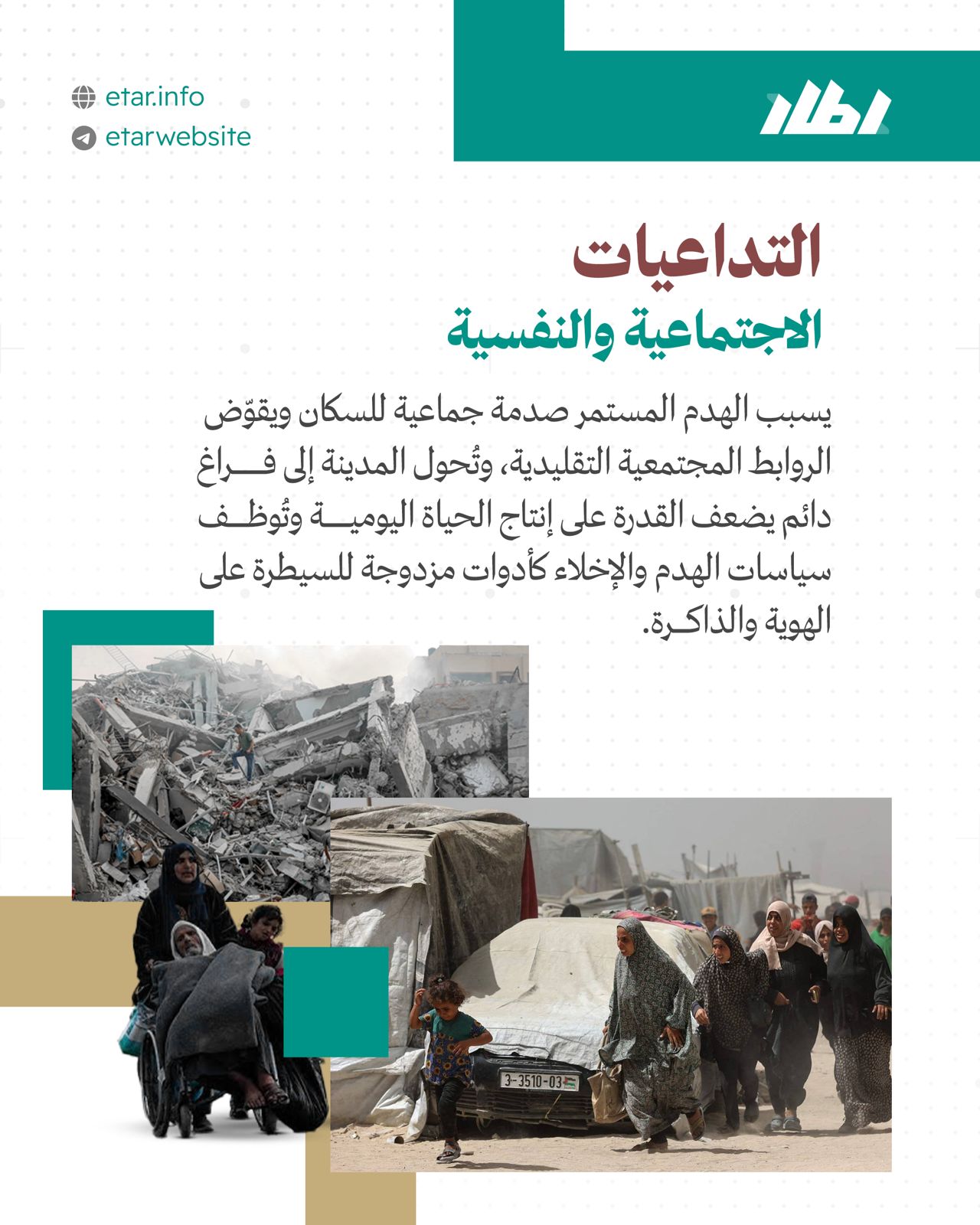

يمتد أثر القصف الممنهج لأبراج غزّة من الفضاء المادي إلى فضاء التجربة الإنسانية الجماعية، حيث تنتج إسرائيل حالات من الصدمة الجماعية لدى السكان، تتجلى في سلبهم الإحساس الطبيعي بالمكان، وفقدان الحالة الشعورية المألوفة التي ارتبطت به قبل حرب الإبادة. يتم ذلك عبر تجريدهم من أماكنهم بالهدم والتشريد، وتفكيك الروابط المجتمعية، ما يحوّل المدينة في نظر أهلها إلى فضاء طارئ ومسرحٍ للااستقرار المستمر، مع فقدان القدرة على إعادة إنتاج أنماط الحياة اليومية التقليدية.

ففي الهيمنة المادية، المتمثلة بما تخلقه سياسة الهدم من وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية ديموغرافيًا وجغرافيًا، تكمن أيضًا هيمنة رمزية تسعى لفرض سلطتها على ما يحتويه العمران من تجسيدات للهويّة، وأماكن للذاكرة، ومنظومات تفاعلية وممارسات اجتماعية[4]. وفي هذا السياق، يتحقق أحد أبعاد "النيكروبوليتيك"، حيث تُدار الإبادة العمرانية عبر التحكم بالمساحات المأهولة، بما يجعل من فقدان الاستقرار المكاني وحالة الخوف الدائم أداة لتفكيك الشبكات الاجتماعية، ومن ثمّ تعزيز السيطرة الاستعمارية على السكان.

وتقود الصدمة المتواصلة الناتجة عن استمرار الهدم العمراني إلى تآكل البنية الاجتماعية المدنية، وتحويل المدينة من فضاء لإنتاج الحياة العامة إلى بيئة هشة تعيد إنتاج واقع حرب الإبادة وتداعياتها كحالة استثناء دائمة. فمنذ تأسيسها، خلقت إسرائيل حالة طوارئ مستمرة جعلت من الاستثناء قاعدة[5]. وهذا هدف استعماري يرمي إلى إفقاد سكان القطاع القدرة على الصمود أمام النزوح والتهجير القسري، والحرمان من الاعتماد على المدينة كمكان دائم للعيش، أو من بناء شبكات اجتماعية وثقافية مستقرة، أو حتى من الوصول إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. وبهذا، يحوَّل قطاع غزّة إلى مدينة بلا ذاكرة حضرية، وبلا رمزية مادية مكتملة، وبلا قدرة على إعادة إنتاج فضائها الاجتماعي التقليدي.

وبالتالي، يوظّف الاحتلال سياسات الهدم والإخلاء والنزوح القسري كأدوات للسيطرة المزدوجة: الجسدية والنفسية، بهدف إعادة تشكيل الهوية الجمعية على المدى البعيد، من خلال إضعاف شعور السكان بجذورهم الاجتماعية والتاريخية، وإعادة صياغة إدراكهم لذواتهم وهويتهم.

خاتمة

يمثّل القصف الإسرائيلي لأبراج قطاع غزّة، بوصفه جزءًا من عملية الإبادة العمرانية والهيمنة المكانية، سياسة استعمارية تسعى إلى إعادة تشكيل المدينة استعماريًا على المستويين المادي والاجتماعي، والتحكم في سكانها وفضاء حياتهم المادي والرمزي، عبر إخضاعها عسكريًا وإعادة هندستها اجتماعيًا وسياسيًا. ومن هنا، فإن استهداف الأبراج بالمحو هو شكل من الإبادة المعمارية التي توظَّف للتحكم في المدينة والمجتمع، وفق منطق "النيكروبوليتيك"[6]، من خلال ربط إدارة الموت بسياسات السيطرة على المكان، بما يُفقد السكان القدرة على إنتاج حياتهم وعلاقاتهم.

وفي ضوء ذلك، يتضح أن ما يبدو اليوم دمارًا فيزيائيًا لا يقتصر على البعد المادي، بل يمتد ليشمل الهوية والذاكرة. ما يعني أن إعادة الإعمار مستقبلًا لا يمكن النظر إليها باعتبارها مسألة تقنية أو مشاريع هندسية وتخطيطية فحسب. فأي غياب لدور فلسطيني مستقل في إدارة هذه العملية سيجعلها أداة إضافية بيد إسرائيل لتكريس الهيمنة الاستعمارية على المدينة وسكانها وشروط عيشهم على المدى البعيد، إذ لطالما شكّلت "التقنيات والممارسات المرتبطة بالحيّز المكاني (...) منظومة من السيطرة الكولونيالية"”[7].

[1] إيمان بديوي، "إسرائيل والبيت الفلسطينيّ... كلّ هذا الهدم"، فسحة ثقافية، عرب 48، 12 سبتمبر 2023، في: https://shorturl.at/PHNxQ

[2] Henri Lefebvre, The Production of Space (Oxford: Blackwell, 1991).

[3] إيمان بديوي، معمار الخراب وإدارة الدمار.. عسكرة الفضاء في مخيّمات الضفّة الغربيّة، ميغازين، 22 مايو 2025، في: https://shorturl.at/UjoYe

[4] إيمان بديوي، "إسرائيل والبيت الفلسطينيّ... كلّ هذا الهدم"، فسحة ثقافية، عرب 48، 12 سبتمبر 2023، في: https://shorturl.at/DM0kV

[5]Lentin، Ronit. (2018). Traces of Racial Exception: Racializing Israeli Settler Colonialism. London: Bloomsbury Academic. p. 12

[6] Achille Mbembe, Necropolitics, 2003.

[7] إيال وايزمان، أرض جوفاء: الهندسة المعماريّة للاحتلال الإسرائيليّ، ترجمة: باسل وطفه (بيروت: الشبكة العربيّة للأبحاث والنشر ومدارات للأبحاث والنشر، 2017)، ط 1، ص 24.